Un rendez-vous à ne pas rater en cette année Art Nouveau à Bruxelles : Histoires d’objets d’exception. Une sélection de chefs-d’œuvre de sa collection est présentée par la Fondation Roi Baudouin au musée BELvue. L’accès à l’exposition est gratuit et l’on y reçoit aussi un joli catalogue illustré. On entre pour l’occasion à gauche, dans l’aile du Palais royal qui sert d’écrin très raffiné aux objets d’art, bijoux, tapis, dessins, meubles, verreries, céramiques…

Dix artistes signent ces objets rares du patrimoine belge. Les plus précieux sont en vitrine dans la première salle éclairée par un grand lustre au-dessus d’un tapis de Victor Horta (pour la Villa Carpentier à Renaix). Une notice raconte l’histoire de chaque objet.

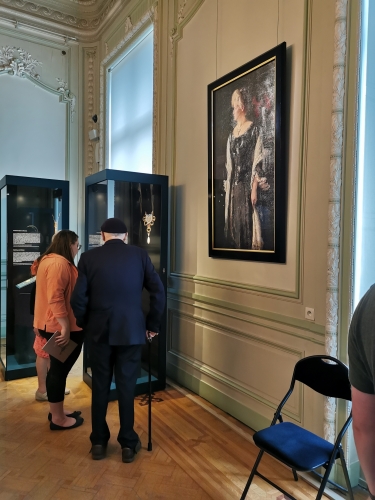

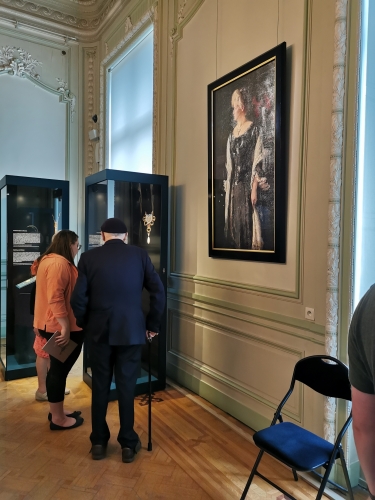

Vue d'ensemble de la première salle © jo@exelmans.be

Charles Samuel a sculpté l’élégante Fortune (1894), en équilibre sur une roue entourée de putti, dans une des défenses d’éléphant fournies par van Eetvelde, Secrétaire de l’Etat indépendant du Congo, aux sculpteurs belges de l’époque. Anvers dominait alors, avec Londres et Liverpool, le marché de l’ivoire, « l’or blanc du Congo ».

Charles Samuel, La Fortune, 1894, ivoire, argent ou bronze argenté, 51 cm, FRB

Vitrine "Libellule" © jo@exelmans.be

Un agrandissement photographique permet de détailler la composition des bijoux et d’en apprécier la finesse : de Philippe Wolfers, un pendentif Libellule, un peigne Oiseaux et iris, un pendentif Cygne et Serpents, entre autres. L’épouse de Wolfers porte ce dernier sur son portrait peint par Firmin Baes. La scénographie de l’exposition est particulièrement soignée, comme toujours avec la Fondation Roi Baudouin.

Philippe Wolfers, Pendentif Cygne et Serpents, 1899,

or, émail, opale, rubis, diamants et perle, 5 x 5 cm / 40 cm

Au mur : Firmin Baes, Portrait de Sophie Willstädter, 1903, huile sur toile, 146 x 81 cm, FRB

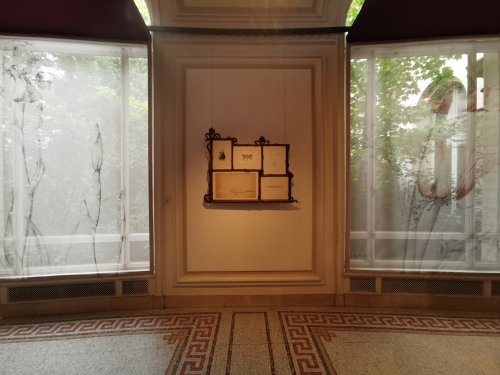

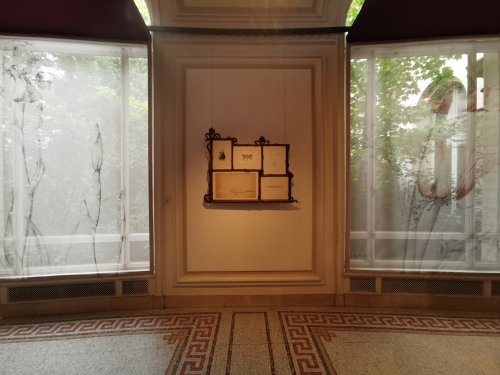

De fins dessins de fleurs signés du même Wolfers sont repris sur les voiles aux fenêtres de la galerie circulaire qui accueille la suite : « Iris, pavots, lys, roses, narcisses, orchidées…. » C’est ravissant, comme vous pouvez le voir aux deux baies entre lesquelles un cadre art nouveau (déjà montré ici) présente une belle série de dessins – quel trait délicat pour ce pendentif ! Ne manquez pas sa sculpture Automne ou Vendanges en marbre de Carrare, pour laquelle il a sculpté un socle en marbre serpentin vert sur mesure. Wolfers ou le raffinement.

Philippe Wolfers, dessins / un détail pour un pendentif

Les deux paravents en acajou sur roulettes de Paul Hankar (pas bien vus à la dernière Brafa, une conférence était en cours sur le stand de la Fondation) s’intègrent très bien dans la galerie. Marc Meganck, qui a écrit les textes du catalogue, ressuscite l’ambiance du restaurant du Grand Hôtel de Bruxelles (sur le boulevard Anspach, entre la Bourse et la place de Brouckère) pour lequel ils ont été réalisés à partir d’une illustration ancienne où on voit un des paravents dans la salle du restaurant, « derniers témoins du Grand Hôtel démoli en 1973 ».

Des deux côtés : paravents de Paul Hankar pour le restaurant du Grand Hôtel à Bruxelles, 1897

Victor Horta, Guéridon tripode, 1905-1906, bronze et bois pétrifié, FRB

Victor Horta a conçu un étonnant guéridon tripode pour le jardin d’hiver aménagé dans sa maison (rue Américaine) quand il y est revenu après son divorce : du bois fossilisé aux couleurs chaudes, acheté à Munich, est fixé dans une monture en bronze. Plus tard, il le placera au bel étage et y déposera un faisan empaillé. Au bout de la galerie on découvre un ensemble de meubles réalisés pour lui-même ou pour des commandes.

A droite : Philippe Wolfers, Vase Mimosa ou Coraux, 1901,

émail sur cuivre, argent (partiellement doré), cornaline, 13,3 x ∅ 8,3 cm

Au milieu : Philippe Wolfers, Vase Plumes de paon, 1899-1902,

émail sur cuivre, argent (partiellement doré), nacre et turquoise, 14,8 x ∅ 9,7 cm, FRB

© jo@exelmans.be

L’exposition Histoires d’objets d’exception reste en place au musée BELvue jusqu’au 7 janvier 2024. Il ne manque pas de choses admirables tout au long du parcours d’exposition : mobilier, très jolis vases Art nouveau en faïence fine ou émaillés, étonnante horloge de Serrurier-Bovy, carreaux en céramique, reliures, ex-libris gravés par Rassenfosse…

Allez-y ! (Pour info, Les Filles du BELvue proposent un repas « bio, local et gourmand ».)

« – Je m’étais fait une vision charmante de votre avenir, dit Ralph, sans répondre aux paroles de sa cousine ; je m’étais amusé à vous tisser une haute destinée où je ne prévoyais rien de ce que vous dites. Je ne vous voyais pas descendre si facilement ou si vite.

« – Je m’étais fait une vision charmante de votre avenir, dit Ralph, sans répondre aux paroles de sa cousine ; je m’étais amusé à vous tisser une haute destinée où je ne prévoyais rien de ce que vous dites. Je ne vous voyais pas descendre si facilement ou si vite.