L'air d'Ostende, été 2013 / 4

Passions - Page 492

-

Entre mer et sable

-

La lectrice

L'air d'Ostende, été 2013 / 3

-

Grisards

L'air d'Ostende, été 2013 / 2

Jeunes goélands sur le sable -

Entrez dans la danse

L'air d'Ostende, été 2013 / 1

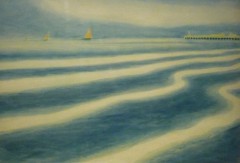

Patrick Steen, Dansende golven (Vagues qui dansent), (°1961) -

Horizons

Léon Spilliaert, Marine aux voiles oranges (détail), 1909« Qu’il peigne une marine, c’est devant soi, l’Océan sans fin, les vagues mystérieuses, la plage monotone et le ciel qui se marie à l’onde, dans le lointain : qu’il représente la digue, le quai, c’est l’éloignement de la ligne qui se perd dans le vide, et c’est le vide lui-même sous la masse du ciment ; qu’il interprète un paysage, c’est l’immense ciel nuageux, la route interminable. Point de limitation, de bornes, ni d’arrêts prématurés. Les horizons fuient avec l’espace, il faut s’enfoncer, se perdre dans la vision, rêver et respirer à pleines pensées et à pleines aspirations. »

François Jollivet-Castelot (1874-1939) in Xavier Tricot, Bonjour Ostende, Ostende dans l’art international, Pandora publishers, Ostende, 2013.

***

Deux semaines de vacances en vue : je vous laisse respirer l’atmosphère d’Ostende à travers quelques photos. A bientôt.

Tania

P. S. L’exposition « Des lettres et des peintres. Rops, Ensor, Magritte. » est prolongée jusqu’au 17 novembre. Des journées portes ouvertes sont proposées aux enseignants à la fin du mois de septembre, qu’on se le dise.

http://www.mlmb.be/fr/index.html