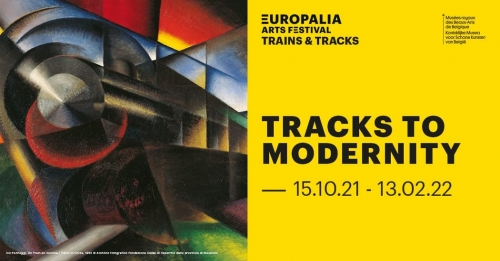

Aux Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Voies de la modernité a mis le festival Europalia (Trains & Tracks, 2021) sur les rails. Les premières lignes de chemin de fer sont apparues en Europe en 1820 en Grande-Bretagne ; en 1835 en Belgique. L’exposition montre comment les peintres se sont intéressés à cet outil majeur de la révolution industrielle.

Le chemin de fer a bouleversé d’abord « la relation au temps et à l’espace », les villes et les campagnes en ont été modifiées. « Vous étiez mêmes gens habitant un village, / Vous ne connaissiez rien que vos mêmes usages, / Et voici que le monde entier roule sur vous / Ses tumultes et ses remous » écrit Verhaeren. Le Guide du visiteur (source des citations) est disponible en ligne.

Constantin Meunier, Paysage industriel, s.d., Bruxelles, MRBAB

Dans Paysage industriel, Constantin Meunier peint deux mondes : à l’avant-plan un homme à cheval qui parle à quelqu’un tandis que plus loin, les cheminées des charbonnages fument – « Les inventions de la machine à vapeur et du rail sont en effet étroitement liées à l’exploitation minière ». Des dessins amusants d’Honoré Daumier (Les chemins de fer) caricaturent les comportements nouveaux des voyageurs et leurs déboires.

Henri Ottmann, Vue de la gare du Luxembourg à Bruxelles, 1903

© RMN-Grand Palais (Musée d’Orsay) / Hervé Lewandowski

Avec Vue de la gare du Luxembourg à Bruxelles, Henri Ottmann montre bien l’intrusion du chemin de fer dans la ville et son côté pittoresque : graphisme des voies, panaches de fumées, poteaux indicateurs, lumières… Deux très beaux Monet de la Gare Saint Lazare (prêts de Chicago et de Londres) appartiennent à sa première série réalisée en 1877. Un autre paysage parisien, de Louis-Robert Carrier-Belleuse, vient du musée Carnavalet, ainsi qu’une jolie gravure de Femme (au petit chien) sur le pont de l’Europe de Norbert Goeneutte ; son Pont de l’Europe la nuit, d’une collection privée.

Marianne Stokes, Le Train qui passe, 1893. Collection particulière.

Plutôt que de ne vous montrer que les artistes exposés les plus connus, je préfère partager des découvertes. Ainsi Le Train qui passe (1893) de Marianne Stokes (réaliste puis préraphaélite) : des fumées flottent encore devant une jeune femme songeuse, un fagot à la main, que le passage du train dans la campagne a interrompue dans son travail. Sa cape d’un beau rouge lui donne beaucoup de présence sur la toile.

Darío de Regoyos, Vendredi Saint en Castille, 1904, Musée des Beaux-Arts de Bilbao

Une peinture impressionniste de Dario de Regoyos surprend par son sujet : la lente procession de pénitents en noir sous un pont où passe un train, sans qu’ils en paraissent troublés – Vendredi Saint en Castille (1904). Dans Printemps (1911) de Léon Spilliaert, en contrebas d’un pont métallique où un train va s’engager, l’immobilité des figures féminines au centre contraste avec les deux silhouettes en mouvement. Mondrian et Boccioni, eux, réduisent le passage du train dans le paysage (des petits formats) à de fines bandes horizontales, foncée pour le convoi, plus claire pour la fumée.

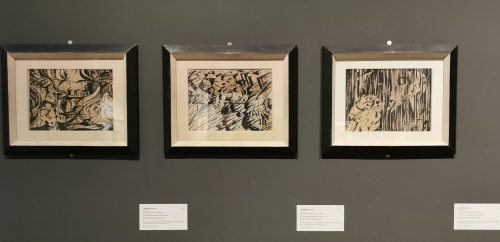

Umberto Boccioni, Les Etats d’âme : Les adieux, Ceux qui partent, Ceux qui restent, vers 1911

Mais Boccioni offre une autre approche du monde ferroviaire dans un étonnant triptyque intitulé Etats d’âme (vers 1911) qui « lie espace, mouvement et psychologie » : Les adieux, Ceux qui partent, Ceux qui restent (ici, des reproductions au trait de gravures originales sur bois, les œuvres à l’huile sont au MOMA). Ma photo d’ensemble n'est pas fameuse (désolée pour les reflets), mais elle vous donne une idée de cette approche originale du sujet (cliquer pour l’agrandir).

Roberto Marcello Iras Baldessari, Train de blessés, 1918, Fondazione Museo Civico di Rovereto

Certains peignent la mécanique des droites et des courbes, comme Ivo Pannagi dans Train en marche (affiche de l’expo) ou Aligi Sassu dans Evolution de la machine. D’autres illustrent le rôle du transport ferroviaire durant la guerre, qu’il s’agisse de la première (Baldessari, Train de blessés) ou de la Seconde guerre mondiale pour Joseph Steib qui peint dans sa cuisine Les Roues tourneront pour la victoire (une série intitulée Le Salon des rêves, 1939-1944).

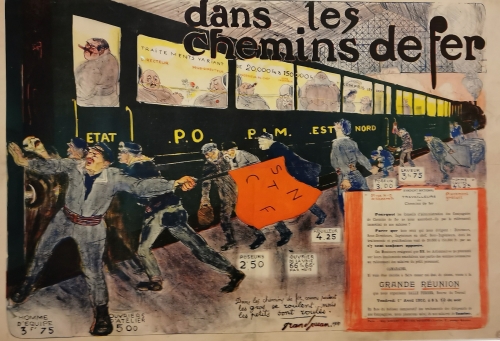

Jules Grandjouan, Dans les chemins de fer : Grande réunion, 1910, lithographie

Puis voici une gare et des immeubles futuristes (encres signées Antonio San’t Elia), une affiche expressive de lutte syndicale (Jules Grandjouan) et une série d’affiches ferroviaires belges. Les premières mettaient en valeur les destinations plus que le moyen de transport.

Une affiche signée Henri Cassiers

A la fin des années vingt, sous l’influence du cubisme et du futurisme, les affichistes soulignent surtout l’esthétique et la rapidité du train. Des peintres comme Victor Servranckx et Fernand Léger exaltent le machinisme dans un nouveau langage plastique géométrique et coloré. Certains rendent le mouvement (Fernand Stéven, Le rail), d’autres les formes et les volumes, de manière plus statique.

A gauche : Fernand Stéven, Le rail, 1947, Liège, La Boverie

Deux beaux Delvaux – ce passionné était bien sûr attendu ici, plus que Magritte dont La locomotive (1922, collection particulière) n’est pas encore surréaliste. La matinée angoissante (1912) de Giorgio de Chirico l’est déjà. Celui-ci s’est enfui de la caserne de Turin pour fuir à Paris cette année-là et on reconnaît son univers : une place turinoise, une locomotive, ombres et perspective ; en écho au petit triangle blanc en bas des arcades, il peint à leur bout une forme triangulaire en rouge vif, comme un accent sur cette magnifique composition.

Giorgio De Chirico, La Matinée angoissante, 1912

© MART (Musée d'art moderne et contemporain de Trente et Rovereto)

En fin de parcours, l’installation de Fiona Tan, 1 to 87 (2014, échelle 1/87e de la maquette d’un chemin de fer miniature) appelle un temps d’observation pour remarquer les petites scènes contemporaines représentées. Le prochain train pour Europalia ? Sans doute celui pour Train World, à bord de l’Orient-Express.