Pas de majuscule au titre de Florence Marchal, entrez lentement. L’obsession Eileen Gray, qui vient de paraître aux éditions espaces.regards, avec des dessins de Florence Collard. Il n’y en a pas à ces mots peints au pochoir sur un mur de la villa E.1027 conçue en 1925 par l’architecte-designer irlandaise : « une petite maison en bord de mer, située entre Menton et Monaco, au pied du village de Roquebrune, sur la presqu’île du cap Martin ».

Florence Marchal, architecte et plus, propose sous ce titre une « exofiction, contée non sans malice », suivie de documents sur Eileen Gray et sur ce « joyau de l’architecture moderniste et symbole de liberté des années folles » qui a traversé le siècle cahin-caha jusqu’en 2000, année de sa vente au Conservatoire du littoral, avant restauration. Aujourd’hui, ouvert au public.

Avec humour, l’autrice a placé deux citations en épigraphe: « Un bon plan de maison commence à la tringle à rideaux. » (Le Corbusier) et « Les formules ne sont rien : la vie est tout. » (Eileen Gray) Quand Florence Marchal y est entrée pour la première fois, la villa était « squattée et délaissée », comme le montre, sur la couverture, la photographie de la salle de séjour prise en juillet 1997. Du chemin des douaniers, on ne voyait pas la maison, mais elle n’a pas hésité à enjamber un muret pour s’en approcher.

Son désir était grand de découvrir E.1027 (E comme Eileen, 10 pour la lettre J de Jean, 2 pour B de Badovici, 7 pour G de Gray). La biographie d’Eileen Gray par Peter Adam venait d’être traduite, cela tombait bien : elle était « à la recherche de femmes architectes » pour son mémoire. Son histoire – « une jeune fille de l’aristocratie irlandaise s’en va à Paris étudier l’art » – et sa photo de profil l’attirent, et surtout cette petite villa conçue pour son compagnon, Jean Badovici.

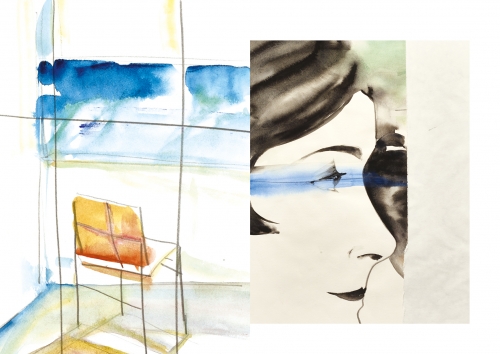

© Florence Collard, Entrez lentement

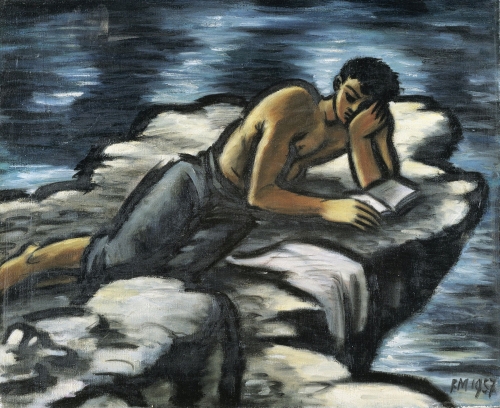

« Je regarde la fresque aux couleurs criardes qui revêt dorénavant le grand mur qu’elle voulait nu comme une résistance nette et claire et je n’ose pas avancer. » Que Le Corbusier (« le Corbeau ») ait peint, en 1938-1939, de grandes fresques sur les murs de cette maison dont il avait apprécié « l’esprit rare qui en a dicté toutes les dispositions », une intervention polémique, est une des pierres d’achoppement sur lesquelles Florence Marchal a construit son texte.

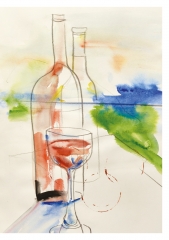

Une fois rappelées les circonstances dans lesquelles Eileen Gray découvre en janvier 1925 « le lopin rocailleux » près de la mer, « la beauté sauvage du paysage », « ce mélange de friche et de culture » qui correspond à ce qu’elle cherche, le texte s’ouvre. C’est la maison qui raconte : « Je suis née, façonnée par ses mains. J’ai été désirée, aimée, et un jour rejetée, par trop d’attente. J’ai connu trois années entières de bonheur, un peu plus si je compte celles où elle me conçoit et me pousse hors de terre. Le reste n’est qu’une alternance d’espoir et de résignation, de souffrance et de tristesse, rarement de joie, mais aussi d’étonnement et d’amusement pour ce beau monde qui tournoyait à mes côtés. »

Florence Marchal a choisi un angle original en faisant parler cette maison « vivante », « diva sortie in extremis de l’oubli ». Celle-ci a « bonne mémoire », une mémoire quasi amoureuse de sa créatrice qui a brûlé avant sa mort « la plupart de ses archives, les traces de son intimité, n’épargnant que le fruit de son travail. » Elle reconnaît la paternité de Bado (Badovici), jeune architecte, « une beauté slave et du bagou », qui « voyait en elle une aristocrate moderne et une artiste talentueuse » et sans qui elle ne serait pas née.

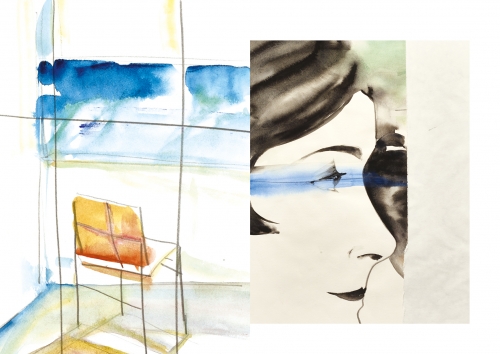

© Florence Collard, Entrez lentement

« Je fus une sorte de caprice balancé sur l’oreiller, une idée solaire au cœur de l’hiver. […] Je serais donc son petit refuge à lui, une opportunité pour elle, une prise d’élan. Dans l’inconnu. Elle muta ainsi architecte autodidacte […] Je ne fus hélas pas l’unique, deux autres me succédèrent, mais je suis restée la préférée, bien qu’elle n’hésitât pas à m’abandonner à l’heure de tourner la page, perpétuellement en fuite, d’elle-même avant tout. »

En onze séquences, E.1027 raconte ce qu’elle a vu et entendu, ce qu’elle a ressenti, le passage des amis, ses ombres et ses lumières, la lubie de « l’oiseau de mauvais augure » (le Corbeau) venu marquer son territoire en peignant des fresques – il aura le mauvais goût de les publier « dans son Œuvre complète, sans prendre la peine de mentionner [sa] créatrice ».

Le beau texte de Florence Marchal et les dessins lumineux de Florence Collard ont ravivé mes souvenirs d’un séjour à Roquebrune-Cap Martin. J’ignorais alors l’existence de la villa d’Eileen Gray, et j’aimerais la re-visiter un jour, puisque entrez lentement m’y a déjà introduite à travers une voix sensuelle et rebelle – à découvrir.