« Indiana ou la naissance d’un écrivain » : c’est ainsi que Béatrice Didier présente Indiana, le premier roman que George Sand « écrit intégralement seule et qu’elle publie sous un nom qui va devenir définitivement le sien. » Aurore Dupin, baronne Dudevant, alias George Sand, a raconté dans Histoire de ma vie comment elle partageait alors son temps entre Paris (deux fois trois mois par an) et Nohant, où elle n’avait pas de chambre à elle et se contentait pour écrire d’une « petite armoire » qui lui servait de bureau.

C’était son arrangement avec Casimir Dudevant, son mari. Jules Sandeau, son amant, avait signé Rose et Blanche qu’ils avaient écrit ensemble, du seul nom de Jules Sand. Sur le conseil de son maître Henri de Latouche, écrivain et journaliste, elle choisit un autre prénom. Jules reprendra bientôt son nom complet pour éviter toute confusion.

Pourquoi un prénom masculin pour cette « enseigne » qui va bientôt lui valoir son indépendance économique ? « Ce n’était plus le nom de son mari ou de son père qu’elle portait. C’était le sien. » (B. Didier) Elle ne s’en est jamais vraiment expliquée : désir de se démarquer d’un certain style féminin ? de se donner le droit de parler de tout ? d’être prise au sérieux ? plaisir d’emprunter le point de vue de l’autre ?

Dans Indiana, elle est en effet bien davantage le narrateur que l’héroïne ; dans la version originale, ses interventions ironiques à la Diderot sont d’une « insolente liberté à l’endroit de son lecteur et de ses personnages. » (B. Didier) George Sand n’a pas la naïveté d’Indiana, Bovary avant l’heure qui souffre de sa vie étroite d’épouse esclave et rêve d’amour idéal.

La première préface du roman (1832) insiste sur la volonté de peindre une réalité mais aussi sur la dimension mythique : « la loi », « l’opinion » et « l’illusion », voilà pour les trois hommes et en face d’eux, « la femme » en position de faiblesse, « la volonté aux prises avec la nécessité ». Dix ans plus tard, George Sand a évolué vers le féminisme et vers le socialisme. La préface de 1942 la montre en avocate des souffrances et des passions « devant le tribunal de la force et de l’opinion », cherchant à « concilier le bonheur et la dignité des individus opprimés » par la société. « Car le malheur de la femme entraîne celui de l’homme, comme celui de l’esclave entraîne celui du maître, et j’ai cherché à le montrer dans Indiana. » En 1852, l’écrivaine s’en prend aux critiques qui y voient un « plaidoyer bien prémédité contre le mariage », des « intentions subversives » dans lesquelles elle ne se reconnaît pas.

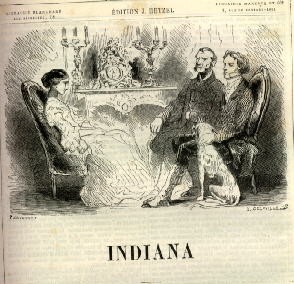

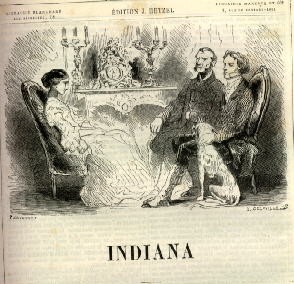

L’intrigue se déroule en trois lieux : La Brie, Paris, La Réunion. « A chaque voyage correspond une évolution, une transformation des psychologies. » (B. Didier) Dans un « petit castel » de province vivent trois personnages. Le colonel Delmare est le plus âgé, « vieille bravoure en demi-solde », « excellent maître devant qui tout tremblait, femme, serviteurs, chevaux et chiens. » Indiana, sa femme « toute fluette, toute pâle, toute triste », n’a que dix-neuf ans. Un jeune homme aux traits fades complète le tableau, c’est le cousin anglais et ami d’enfance d’Indiana qui habite avec eux. La façon dont le mari menace de son fouet la chienne qui les a suivis au salon, avant que sir Ralph ne s’interpose et la fasse sortir, suffit à résumer la situation.

La santé de Madame Delmare n’est pas brillante, même si elle a tout pour être heureuse, l’aisance, un mari excellent et un ami sincère. Noun, la sœur de lait d’Indiana, « grande, forte, brillante de santé, vive, alerte, et pleine de sang créole ardent et passionné », veille sur elle. Un soir, M. Delmare sort dans le parc à la recherche d’un voleur et rentre avec un blessé, « un jeune homme de la plus noble figure, et vêtu avec recherche » tombé d’un mur quand le plomb a atteint sa main – le jardinier tire son maître à part, il a reconnu un jeune propriétaire voisin qu’il avait vu parler à Noun à une fête champêtre, quelques jours avant.

M. de Ramière prétend être entré dans la propriété par curiosité pour l’usine de M. Delmare, réputée et bien plus rentable que celle de son frère qui en possède une du même genre dans le Midi de la France. Repoussé à l’entrée, il s’y est introduit de nuit, déterminé « à voler son secret ». Ramière a ainsi plus ou moins sauvé les apparences. La beauté de Noun l’a séduit, mais bientôt l’orgueil, ses préjugés de classe le détournent de la femme de chambre.

A un bal parisien, il reconnaît sans la situer une jeune femme « toute petite, toute mignonne, toute déliée », il se renseigne : « la belle Indienne », c’est madame Delmare, parée avec une simplicité qui la distingue des autres femmes. Quand sa tante, madame de Carjaval, s’éloigne, Raymon en profite pour lui faire la cour. Noun est oubliée.

L’honorable madame de Carvajal n’avait pas vu d’un bon œil sa nièce arriver en France mariée au colonel Delmare, « une chétive alliance », mais celui-ci fait prospérer la fabrique qu’elle a acquise pour eux. Trois jours après le bal, Raymon de Ramière se présente chez elle, demande après madame Delmare. Indiana n’a jamais reçu d’affection. Son père, planteur aux colonies, était rude et violent, et « en épousant Delmare, elle ne fit que changer de maître ; en venant habiter le Lagny, que changer de prison et de solitude. » Elle ne l’aime pas, elle obéit.

Depuis toujours, elle n’est qu’attente du jour où quelqu’un l’aimera vraiment et la délivrera de cette servitude. Comment résister à l’homme qui lui déclare que sa vie est désormais liée à la sienne, que leurs âmes sont fiancées par le destin ? Indiana est trop fragile pour ne pas être bouleversée. Noun, trahie, se suicide.

A la fin de la première partie du roman, qui en compte quatre, la question en suspens est de savoir si, oui ou non, Indiana connaîtra le grand amour. Que lui vaudra le beau ramage de Raymon ? Quelles sont les véritables motivations du cousin Ralph, le protecteur discret de sa cousine ? C’est romantique et parfois rocambolesque. Comme dans Paul et Virginie – George Sand s’y réfère à plusieurs reprises – l’amour et la mort ont besoin d’un beau décor naturel, et quoi de mieux qu’une île pour accomplir sa destinée ?

Hors l’histoire sentimentale, Indiana vaut pour la description d’une société conventionnelle, d’une nature refuge, de caractères qui évoluent. George Sand y embrasse la cause des femmes : elles ont droit au respect, comme les hommes, et à la liberté de vivre et d’aimer.