C’était, c’est encore une des curiosités constantes de ma mère, quand le programme télévisé annonce une actualité royale – voyage, réception, fête nationale ou que sais-je : comment est habillée la reine ? S’ensuit un échange de vues, tout y passe, la coupe, les couleurs, la coiffure, le sac, les chaussures… Aujourd’hui, la famille royale belge est sans doute mieux connue que naguère, elle s’est davantage ouverte aux médias. Place Royale sur RTL, C’est du belge à la RTBF (qui a diffusé un numéro spécial Tables royales étonnant, filmé au Kremlin et à Monaco) ou Royalty sur VTM permettent de davantage se rendre compte de ses activités.

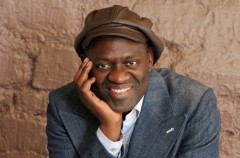

La Reine Paola prononce un discours pour les 20 ans de sa fondation (Photo RTBF)

Quand j’ai reçu récemment Les 75 ans de la reine Paola de Vincent Leroy (Imprimages, 2012), pas du tout mon genre de lecture a priori, je me suis dit : pourquoi pas ? Je ne sais pas grand-chose d’elle. Alors que les discours du roi Albert II sont régulièrement commentés dans la presse (ainsi que l’évolution des dotations), on n’entend guère notre reine s’exprimer, que ce soit dans l’une ou l’autre langue nationale (elle prend des cours de néerlandais depuis l’accession au trône).

Cette monographie poursuit deux objectifs : d’une part, éclairer la personnalité de Paola Ruffo di Calabria, d’autre part, recenser ses faits et gestes depuis qu’elle est devenue reine des Belges en 1993. J’ignorais que Paola avait des origines belges, elle est notre première reine dans ce cas. Sa grand-mère paternelle, Laure Mosselman du Chenoy, est issue « d’une des plus anciennes familles bruxelloises ». Mais la jeune Italienne épousée par le prince Albert de Belgique en 1959 ne connaissait rien de la Belgique à part Tintin. Elle a porté à son mariage le voile en dentelle de sa grand-mère belge, comme ensuite sa fille Astrid et ses belles-filles Mathilde et Claire.

Paola était la plus jeune de sept enfants. Les années 40 ont été douloureuses pour sa famille : une sœur décédée d’un empoisonnement alimentaire, un frère tué à la guerre et la mort de son père, qui avait été un as de l’aviation italienne. Sa mère, antifasciste convaincue, a dû se cacher pendant la guerre sous un faux nom.

Vincent Leroy s’est appuyé sur une abondante bibliographie et fait aussi référence à une émission que j’avais regardée, une occasion rare d’entendre l’épouse du roi, diffusée en 2006 à la télévision : « Paroles de reine ». L’auteur rappelle les difficultés personnelles de Paola à son arrivée en Belgique. Il lui a fallu s’habituer au climat, aux paparazzis et aux contraintes du protocole.

Il relate bien sûr les étapes de la vie privée du couple royal – rencontre, mariage, naissance des enfants, crise conjugale, réconciliation – et la non reconnaissance de Delphine Boël, fille de la baronne Sybille de Selys Longchamps avec qui le roi a eu une longue liaison. A cinquante ans, Paola disait avoir développé un « fatalisme positif ».

En succédant à Fabiola il y a vingt ans, elle était au départ desservie par sa méconnaissance du néerlandais et l’image forte de la reine précédente. Avec les années, elle s’est affirmée dans deux domaines : l’art et le patrimoine culturel. La reine Paola a introduit l’art contemporain au Palais Royal : le plafond de Jan Fabre en est la réalisation la plus spectaculaire et la plus connue ; elle y a aussi placé des toiles de Marthe Wéry, des photographies... Mais c’est au château de Laeken que se donnent aujourd’hui les réceptions les plus brillantes, le décor des Serres Royales est évidemment un cadre illustre pour les invités de marque. Paola veille aussi à la restauration et à l’embellissement des demeures et jardins royaux, il lui importe de « mettre la beauté en valeur ».

Vincent Leroy, auteur de plusieurs ouvrages sur la Belgique, la famille royale et aussi sur Verhaeren, passe rapidement sur les polémiques, sans les gommer pour autant. Comme l’écrit Luc Beyer dans La Semaine d’Anvers, « il déroule le tapis rouge tout en ayant l’honnêteté de ne pas dissimuler les coins effrangés. » Sa chronique résolument factuelle détaille les nombreuses œuvres sociales de la reine, présente sa Fondation en faveur des jeunes en difficulté et de l’enseignement, son engagement contre la traite des êtres humains et la maltraitance. Elle est présidente d’honneur de Child Focus, entre autres, créé à la suite de l’affaire Dutroux.

Des 75 ans de la reine Paola se dégage la personnalité d’une reine plutôt discrète, qui a du mal à cacher son émotivité – on lui prête un caractère entier –, pour autant qu’on puisse connaître quelqu’un qui est toujours et partout en représentation. Comme mère, elle est surtout proche de sa fille Astrid. Derrière son image élégante, cette grand-mère de nombreux petits-enfants dit avoir fait sa devise d’un conseil reçu : « accepter ce que la vie quotidienne te demande ».