Le Maigret suisse, vous vous souvenez ? Le thé des trois vieilles dames m’a menée à L’inspecteur Studer de Friedrich Glauser (traduit de l’allemand par Catherine Clermont). Dans la préface, Frank Göhre, auteur d’une biographie de cet écrivain singulier, indique qu’il a écrit ce roman policier en deux mois.

Edition de 1941 © Schlick.ch

Nous suivons l’inspecteur attaché à la police du canton de Berne jusqu’à la cellule du prisonnier Schlumpf dans le château de Thoune, où il vient de se pendre avec sa ceinture à une barre de la fenêtre. Studer se précipite, le détache et lui fait la respiration artificielle, juste à temps. C’est lui qui a arrêté ce garçon pour le meurtre d’un commis-voyageur, Wendelin Witschi, dont le cadavre a été retrouvé dans la forêt, délesté des trois cents francs (suisses, n'oubliez pas) que contenait son portefeuille. Or le jeune Schlumpf, aide-jardinier aux pépinières Ellenberger et sans le sou, connu de la police pour divers cambriolages, a sorti un billet de cent francs pour payer ses consommations (inhabituelles) à l’auberge de l’Ours.

Studer est étonné : le garçon se tenait tranquille depuis deux ans, et Sonia, la fille de Witschi est sa petite amie – ça ne colle pas. En parlant avec Schlumpf, il apprend qu’il allait bientôt succéder au jardinier-chef, Cottereau, l’homme qui a trouvé le cadavre. Devant le juge d’instruction en chemise de soie blanche, Studer est clairement le plus expérimenté des deux – « un homme plus tout jeune, qui n’avait rien d’extraordinaire : chemise à col mou, costume gris quelque peu déformé par sa corpulence », visage pâle et maigre, moustache. Il ne croit pas à la culpabilité de Schlumpf et, après avoir compris à temps que le juge ne supporte pas l’odeur de son cigare Brissago, obtient de continuer l’enquête.

Studer joue au billard quand il entend quelqu’un parler de Witschi : c’est Ellenberger, le pépiniériste qui emploie Schlumpf et d’autres anciens prisonniers. Il invite l’inspecteur à se rendre sur place, à Gerzenstein, s’il veut comprendre quelque chose à cette affaire. Dans le train, l’inspecteur remarque une jeune fille en train de lire un stupide roman de Felicitas Rose et d’y écrire une dédicace avec un stylo masculin (un Parker Duofold) : « Ta Sonia… » C’est la fille de Witschi, la petite amie du présumé coupable.

Parker Duofold 1930 © Proxibid.com

En la suivant à la sortie de la gare, l’enquêteur la voit remettre ce stylo qui l’intrigue à un garçon coiffeur – il apprendra bientôt que c’était le Parker du père Witschi. Et comme dans un Simenon, voilà notre homme qui prend une chambre à l’auberge de l’Ours avant de se rendre chez le gendarme Murmann. Celui-ci croit comme lui à l’innocence de Schlumpf. D'abord s’imprégner de l’atmosphère des lieux, faire connaissance avec les villageois. « Mon Dieu, les hommes étaient les mêmes partout : en Suisse, ils se cachaient quand ils voulaient passer la mesure et, aussi longtemps que personne ne le remarquait, leurs compatriotes fermaient les yeux. »

Le manège de la serveuse avec le frère de Sonia à l’auberge, l’affichette « chambre à louer » qui a déjà valu deux visiteurs intéressés à la logeuse de Schlumpf chez qui il trouve un Browning sous une pile de papiers, la disparition de Cottereau annoncée à la radio, la maison des Witschi (« Repos alpestre ») en piteux état où il trouve des douilles dissimulées dans un vase à l’intérieur, la parenté des Witschi avec Aeschbacher, le maire de Gerzenstein… Studer collectionne les indices : « Ce sont moins les faits qui m’intéressent que l’atmosphère dans laquelle ces gens vivaient », confie-t-il à son ami gendarme.

Il n’est pas sans intérêt pour lui (ni pour nous) de voir dans la chambre de Schlumpf des romans sentimentaux ou policiers, dont l’un porte le titre de « Coupable innocent », ni d’assister à un concert de jazz du Convict Band, groupe d’anciens détenus qui se sont connus chez Ellenberger. Lorsque le maire propose à Studer de prendre sa retraite pour un emploi mieux payé qu’il lui procurera, puis lui parle de sa voiture volée, voilà qu’un coup de téléphone du juge d’instruction le rappelle à Berne : Schlumpf est passé aux aveux, l’affaire est réglée. Studer est furieux, il n’a pas dit son dernier mot.

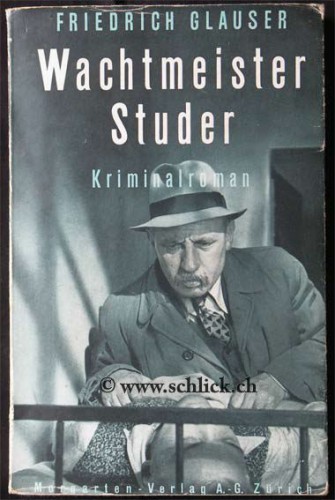

Heinrich Gretler, l’interprète de l’inspecteur Studer © http://www.kinokunstmuseum.ch/movie/1215

Une note de l’éditeur donne quelques indications sur la réception du roman d’abord intitulé « Schlumpf Erwin, meurtre ». En 1935, Glauser en avait lu des extraits devant des écrivains à Zurich, « d’une voix chantante ». Le silence, quand il s’était tu, l’avait d’abord inquiété, puis tout le monde en fit l’éloge. « C’était un roman avec un contenu social essentiel. C’était le village suisse (…) C’était un miroir de notre temps (…) qui renvoie une image non déformée, sans flatterie ni haine, avec force et clarté. »

Wachtmeister Studer parut en 1936 puis fut adapté au cinéma, sous le même titre, en 1939. Ce collègue de Sherlock Holmes, « homme singulier, nouveau, un homme chaleureux, un simple Suisse » (d’après une annonce de l’époque), allait devenir grâce à l'écran un personnage connu, familier à beaucoup plus de Suisses que de lecteurs de Glauser. Bien avant l’apparition de Columbo sur les écrans télévisés, l’inspecteur à l’imperméable bleu, fumeur de cigares et amateur de grogs, qui fait souvent allusion à sa femme, compose un personnage d’enquêteur patient, mélancolique, curieux des êtres, comme le commissaire de Simenon que Glauser aimait lire.