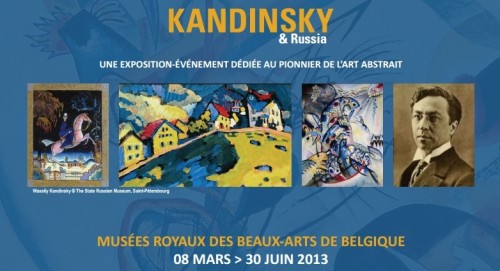

De passage à Bruxelles ? Ne manquez pas Kandinsky et la Russie, aux Musées Royaux des Beaux-Arts (jusqu’au 30 juin). A Pise, c’était « Wassily Kandinsky dalla Russia all’Europa ». Autrement dit, une exposition sur les rapports du peintre (1866-1944) avec son pays natal durant l’évolution qui le mène d’un symbolisme inspiré par l’art populaire russe au fauvisme et enfin à l’abstraction (en simplifiant).

Soixante œuvres de Kandinsky, de 1901 à 1920, y sont accompagnées de toiles d’artistes de son temps (des prêts de musées russes principalement) et d’une cinquantaine d’objets typiques de la vieille Russie (icônes, mobilier, vêtements…) C’est après des études de droit et d’économie que Kandinsky, qui a acheté ses premières couleurs vers 1880, imagine pour la première fois devant des Meules de Monet une peinture sans objet, où la couleur rendrait le motif superflu. A trente ans, il décide de se rendre à Munich pour étudier la peinture.

Roerich, La bataille des cieux, 1912

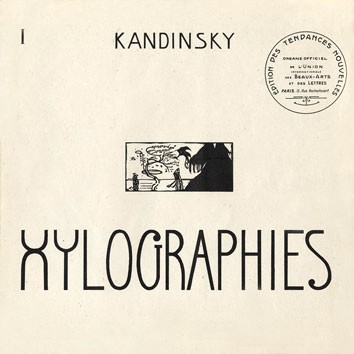

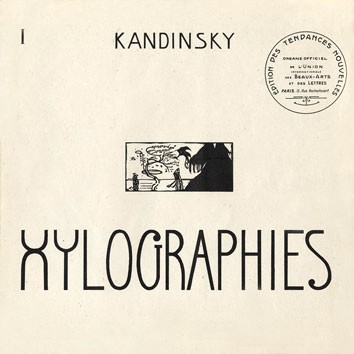

Pour commencer, des œuvres de symbolistes russes, près d’un mur d’icônes et de croix. La bataille des cieux de Nikolaj Roerich montre un formidable affrontement de nuages. De Kandinsky, les Poésies sans paroles (1903) sont un ensemble de seize xylographies inspirées du Jugendstil. Travail en noir et blanc « pour n’étudier que la forme » : Eternité, Lac de montagne, Vieux village… Les cavaliers (côte à côte, sur deux chevaux à la course élégante), inspirés par la mythologie, annoncent une figure leitmotiv du peintre : « Le cheval porte son cavalier avec vigueur et rapidité, mais c’est le cavalier qui conduit le cheval. Le talent conduit l’artiste à de hauts sommets avec vigueur et rapidité. Mais c’est l’artiste qui maîtrise son talent. » (Kandinsky, Regards sur le passé)

Quelques illustrations via Google

La vieille Russie l’inspire même en Allemagne : des promeneurs au bord d’un fleuve près d’une ville, un cavalier, des enfants, animent Scène russe, dimanche. A proximité, une porte et une cloison en bois peint (authentiques) reconstituent, avec le « coin rouge » (« bel angle » traditionnel consacré à l’icône), l’univers des « maisons de bois magiques » qui l’ont fasciné lors d’un voyage d’études dans la province de Vologda : ces intérieurs d’isba peints donnaient à Kandinsky l’impression de se mouvoir au sein même d’un tableau.

Alkonost

Des métiers à filer en bois gravé et peints de motifs floraux illustrent les décors colorés chers aux Russes, amateurs aussi de contes populaires, comme celui du tsar Saltan illustré par Bilibine : Fête pour le prince Guidon et aussi « Et, étonné, il voit devant lui une grande ville… », une belle aquarelle où un homme et une femme contemplent à distance, d’une colline verdoyante, une ville entourée de remparts. A remarquer, sur une cloison, trois gravures en couleurs : de fascinantes femmes-oiseaux à la queue ornée de plumes de paon, le visage sacralisé par une auréole ou une couronne, représentent des créatures mythologiques, « Alkonost » et « Sirin ».

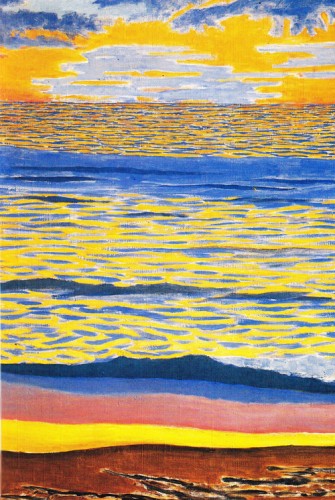

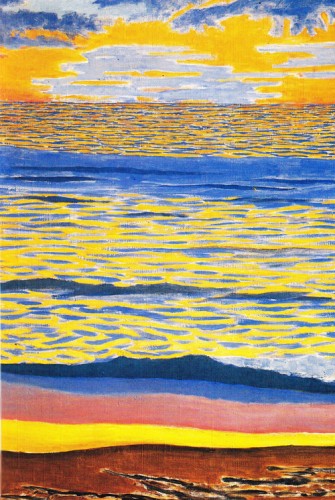

Nikolaï Kulbin, Vue sur mer, 1916-1917 © Musée russe, Saint-Pétersbourg

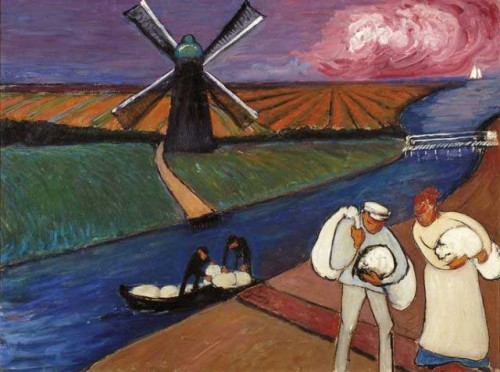

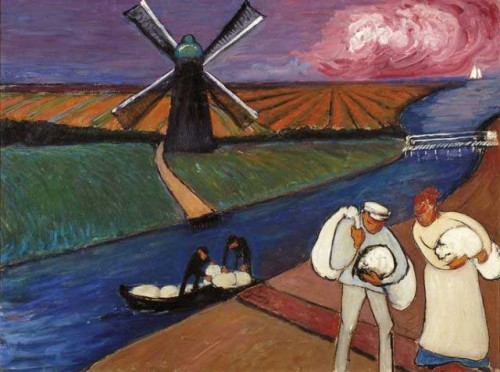

A Munich, d’autres peintres travaillent en sa compagnie : une Vue sur mer aux couleurs chaudes de Nikolaï Kulbin fusionne terre, mer et ciel. Styx de Marianne von Werefkin montre un couple débarquant des marchandises d’une barque, avec un moulin à vent sur l’autre rive. Des natures mortes de Jawlensky, de Gabriele Münter, appartiennent déjà au fauvisme, voire à l’expressionnisme.

Marianne von Werefkin, Styx, 1910-1911 (Collection privée)

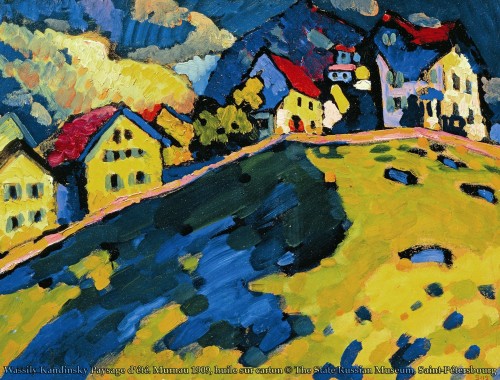

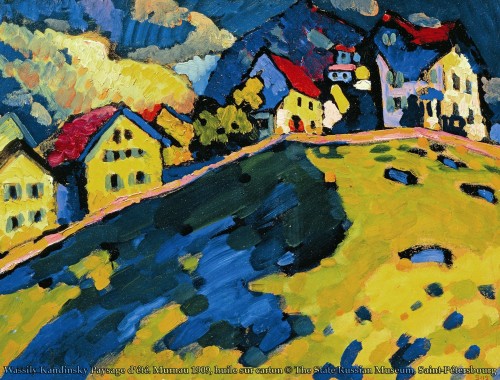

Et puis, voilà les couleurs éclatantes de Kandinsky : Eglise à Murnau, une petite église jaune au bulbe bleu, en haut d’une colline arborée, un chemin bleu qui serpente. Juste à côté, deux Paysages d’été à Murnau révèlent l’art du coloriste : beaucoup de jaune, du bleu, du vert, du rouge… Après quelques voyages en Europe (France, Italie, Suisse), en 1909, il s’est installé en Bavière avec Gabriele Münter. D’autres explorateurs des couleurs fortes : Larionov (un solaire Arbre jaune dans une cour), Natalia Gontcharova avec deux belles toiles, Le blanchiment du lin et La moisson, des paysannes aux champs.

Kandinsky, Murnau (Paysage d'été), 1909 © Musée Russe, Saint-Pétersbourg

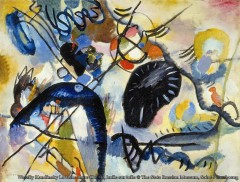

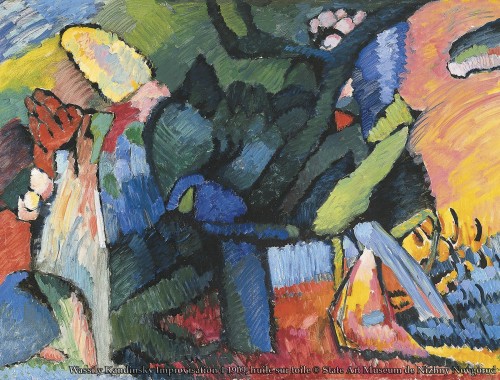

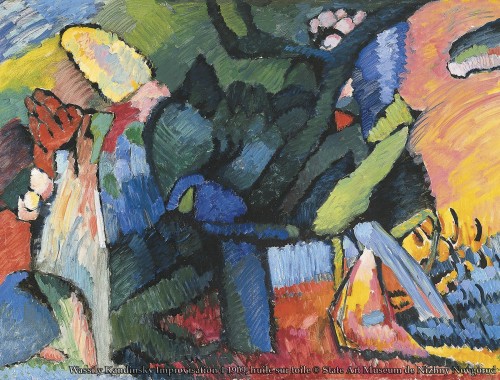

Peu à peu, les formes s’estompent, s’éloignent de la figuration, on passe aux Improvisations. Michel Draguet présente Tableau avec un cercle (1911) comme la première huile abstraite ou, comme disait Kandinsky, « non objective ». (La première aquarelle abstraite, Sans titre, date de 1910) Cette peinture atypique, le peintre ne l’aurait d’abord pas aimée et il écrit Du spirituel dans l’art pour comprendre comment l’harmonie peut exister dans la dissonance de formes en mouvement qui correspondent à la mobilité de l’esprit.

Kandinsky, Improvisation 4, 1909 © Musée d’art national de Nizhny Novgorod

Dégagé de toute représentation, le peintre est mû par une « nécessité intérieure » : «L’artiste est la main qui, à l’aide de telle ou telle touche, tire de l’âme humaine la vibration juste. Il est donc évident que l'harmonie des formes doit reposer sur le principe du contact efficace de l’âme humaine. » Il peint des masses colorées, des lignes, des taches, avec des motifs récurrents comme les trois lignes noires évoquant les troïkas.

Kandinsky, Improvisation 11 (détail), 1910 © Musée russe, Saint-Pétersbourg

L’évolution de Kandinsky vers l’abstraction apparaît clairement dans son Saint Georges II, judicieusement accroché près d’une splendide icône du XVe siècle : sur celle-ci, du haut de son cheval blanc, le saint brandit sa lance contre le dragon-serpent ; de l’angle supérieur droit surgit la main de Dieu. Sur la toile de Kandinsky, l’oblique de la lance apparaît clairement, dans une belle composition quasi abstraite aux couleurs chatoyantes. « L’icône tend à la quiétude (…), alors que toute l’œuvre de Kandinsky est dans la mobilité, le brassage des formes et des couleurs…» (Jean-Claude Marcadé)

Kandinsky, Saint Georges II, 1911 © Musée Russe, Saint-Pétersbourg

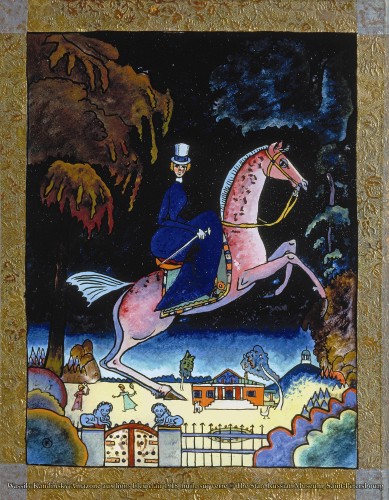

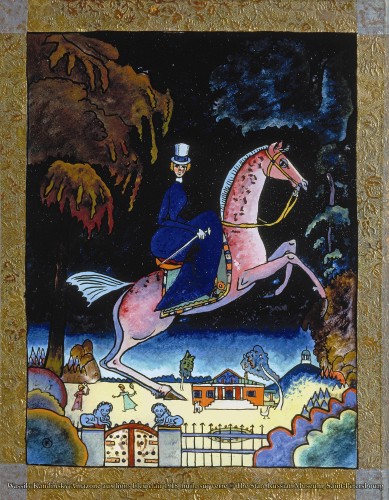

Sur les murs, partout, des citations d'un peintre qui a beaucoup écrit. La première guerre mondiale surprend Kandinsky en Suisse. Il rentre à Moscou, ses couleurs s’assombrissent (Crépusculaire, 1917). Séparé de Gabriele Münter, il épouse Nina Andreevskaïa. Il revient un moment à la peinture sur verre, technique bavaroise, pour des illustrations de style naïf comme cette Amazone sur un cheval rose (des « Bagatelles », dit-il par plaisanterie).

Kandinsky, Amazone aux lions bleu clair, 1918 © Musée Russe, Saint-Pétersbourg

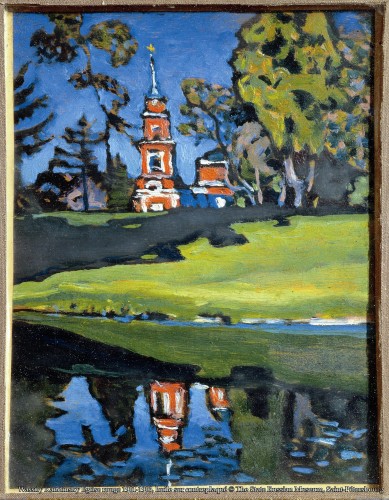

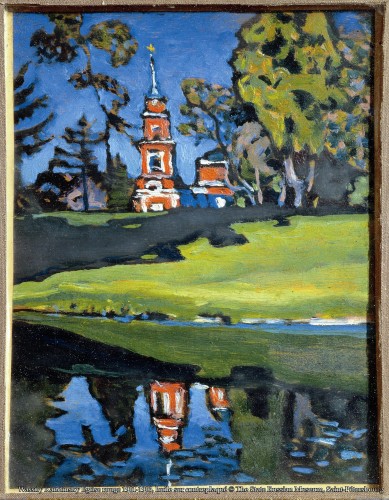

Plus loin, on découvre quatre petites huiles intimistes de Kandinsky : Rivière en automne, Rivière en été, L’église rouge et Automne, un bref retour aux paysages – pour en fixer le souvenir ? – où les formes sont à présent cernées de noir.Engagé aux Arts visuels du Commissariat du Peuple, il retournera en Allemagne quatre ans plus tard pour enseigner au Bauhaus, et en 1933, déménagera à Neuilly-sur-Seine où il est mort.

Kandinsky, L'Eglise rouge, 1917 © Musée russe, Saint Pétersbourg

Une balalaïka et d’autres instruments accueillent les visiteurs à l’entrée (de ce qui fut le musée d’art moderne). Le lien entre Kandinsky, la peinture et la musique revient à plusieurs reprises dans l’exposition, en particulier avec son ami Schönberg, le compositeur, qui peignait aussi : des regards, un Autoportrait, un Nocturne plein de mélancolie.

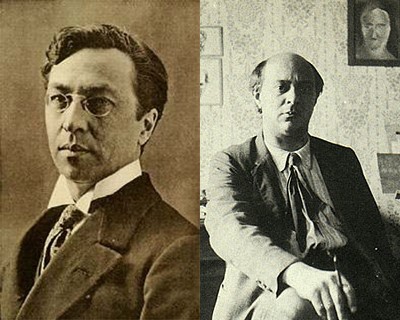

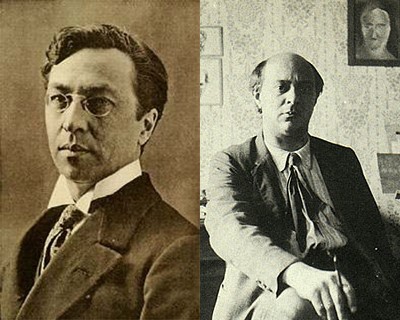

Kandinsky et Schönberg (+ une lettre sur http://www.aprem.fr/le_carnet_de_musique/files/category-kandinsky.html )

A la sortie, un ensemble occasionnel, « Kandinsky et la Belgique » : des œuvres d’Alechinsky, Vandercam, Van Lint (l’occasion de revoir Sauvagerie automnale)… J’y ai découvert Anna Staritsky (1908-1981), avec un Bois qui pourrait bien figurer un chat, si je ne m’abuse, et d’intéressantes gravures poétiques. Bref, Kandinsky & la Russie donne à voir. Et à entendre : l’audioguide est inclus dans le prix – variable selon les jours – du billet d’entrée, les Amis des Musées ont l’accès gratuit. Le parcours éclaté m’a d’abord surprise, mais propose une exploration stimulante des sources, des racines, des amitiés et des rivalités (Malevitch) – le cheminement d’un artiste autour du rythme et de la couleur.