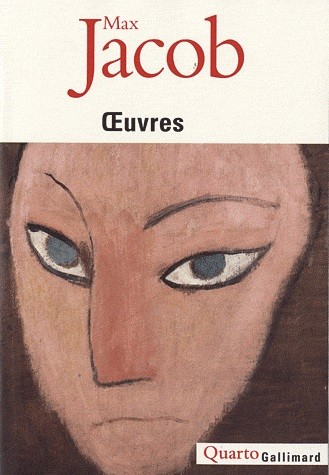

1824 pages, 203 documents, tout Max Jacob en Quarto : Oeuvres. Je ne m’attendais pas à trouver cette brique de papier à la bibliothèque, je l’ai emportée chez moi avec curiosité. Cette édition de 2012 « établie, présentée et annotée par Antonio Rodriguez » s’ouvre sur une belle photo noir et blanc d’André Rogi, « Portrait de Max Jacob méditant » (1937) : de profil, à sa table de travail, souriant, la main gauche soutenant le front, la droite tenant un livre ouvert sur ses feuilles, sa plume posée sur le papier.

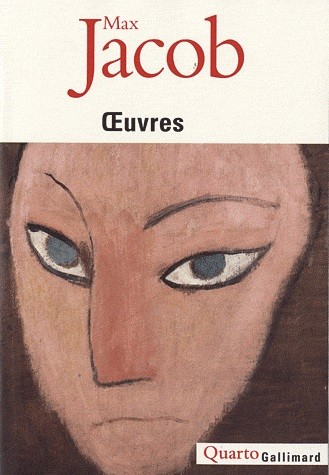

En couverture : Marie Laurencin, Portrait de Max Jacob, 1907.

Allais-je tout lire ? Non, pas tout, pas d’un coup. Mais faire mon miel çà et là, et d’abord, de la préface de Guy Goffette, « Portrait de Max en accordéon », trois volets qui commencent ainsi :

« I. La première image, c’est un petit homme frêle,

mais qui ne tient pas en place une fois qu’on l’appelle…

II. C’est un petit homme gris, mais il a des yeux d’opéra,

des yeux de femme, des yeux de velours noirs avec comme une aura…

III. C’est un petit homme grave, mais qui pleut en courant comme une averse d’été

quand la terre a soif et que l’âme penche du mauvais côté… »

Un auteur « touchant, déroutant », un projet esthétique, poétique et narratif dont la puissance et la cohérence n’ont cessé de fasciner les peintres et les écrivains de la première moitié du XXe siècle, annonce Rodriguez. Max Jacob est déjà l’ami de Picasso – rappelez-vous Bohèmes de Dan Franck – quand il est bouleversé, à 33 ans, par une apparition mystique – « christique » – sur un mur de sa chambre, un des signes qui le mèneront, lui qui est juif, à se convertir au catholicisme.

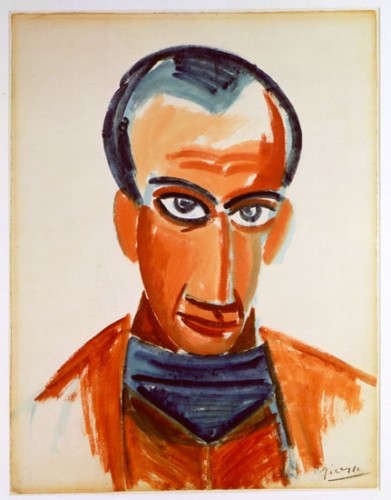

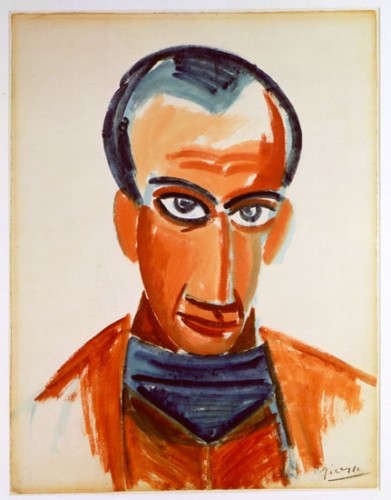

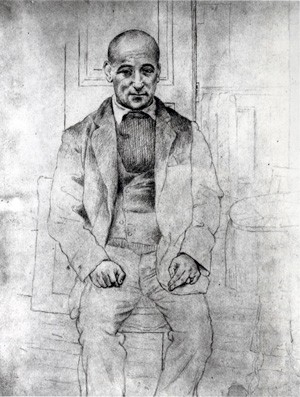

Max Jacob par Picasso, 1907.

« Max Jacob est aujourd’hui un classique du modernisme. » (Rodriguez) Sa vie et son œuvre (1876-1944) sont très bien présentées, la chronologie richement illustrée de photographies, autoportraits, manuscrits où dessin et texte se côtoient, citations, couvertures anciennes... La dernière photo de Max Jacob a été prise (par/avec Marcel Béalu) le 20 février 1944, quatre jours avant son arrestation à son domicile par la police allemande. Ensuite ce sera Drancy où il décèdera, deux jours avant la date prévue pour sa déportation vers Auschwitz.

Histoire du roi Kaboul Ier et du marmiton Gauwain (1904), première œuvre publiée, est un conte drôle et féroce où le jeune François Gauwain, fils d’un maréchal-ferrant, arrive à se faire engager comme cuisinier au service du roi. Son rêve : épouser la plus jeune fille du souverain – il y arrivera, bien sûr.

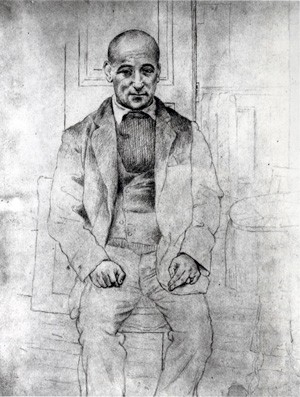

Max Jacob par Picasso en 1915.

Picasso déclara avoir voulu voir

« s’il pouvait encore dessiner comme tout le monde »

Je me suis surtout intéressée aux textes de Max Jacob sur l’art et sur l’écriture, comme cette Lettre à un éditeur (1907) pour accompagner un envoi de poèmes. Il y précise ses principes : « Un artiste doit considérer deux objets : la création ou réunion de forces constituant un noyau nouveau dans l’univers ; et l’émotion esthétique qui doit résulter de la création. L’émotion esthétique est une joie. » Il revient sur le conseil donné aux artistes d’étonner : « Les vieux psychologues disaient avec raison, selon moi, que le plaisir est dans le mouvement, il faut balloter le spectateur ; l’émotion esthétique, c’est le doute. »

Après vient le cycle Matorel : Saint Matorel, roman publié chez Kahnweiler, galeriste et éditeur de livres d’artiste, est suivi des Œuvres burlesques et mystiques de frère Matorel mort au couvent. Y sont reprises les belles gravures sur bois d’André Derain qui contribuent au plaisir de la lecture. L’ensemble sera dédié plus tard à Picasso : « pour ce que je sais qu’il sait / pour ce qu’il sait que je sais. »

Picasso et Max Jacob devant La Rotonde, photo Jean Cocteau, 1916.

« Brouillard, étoile d’araignée. » Le cornet à dés, l’ouvrage le plus connu de Max Jacob, un chef-d’œuvre dans l’histoire du poème en prose, offre des images éblouissantes. « Dans la nuit d’encre, la moitié de l’Exposition universelle de 1900, illuminée de diamants, recule de la Seine et se renverse d’un seul bloc parce qu’une tête folle de poète au ciel de l’école mord une étoile de diamants. » (Un peu de modernisme en manière de conclusion)

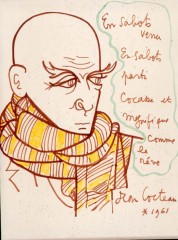

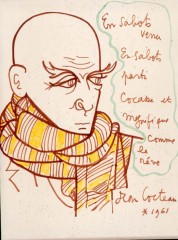

« Le nuage est la poste entre les continents » est le premier vers du poème A M. Modigliani pour lui prouver que je suis un poète (Le laboratoire central). En 1922 paraît Art poétique, un ensemble de maximes dont l’édition originale se présentait au format de poche : « Le bleu de la couverture annonce bien ce livre « céleste » et qui, par chance, entre dans ma poche, dite « de revolver » – Je ne le quitte plus. Il me défendra plus qu’une arme » écrit Jean Cocteau à Max Jacob.

Max Jacob par Cocteau (1961)

Les amitiés sont fortes dans la vie du poète : Picasso, Apollinaire, Modigliani, Cocteau… En revanche, cet homosexuel discret ne masque pas sa misogynie, ses rares jugements sur les femmes sont imbuvables. L’édition Quarto permet de se faire une idée plus complète de cet artiste inclassable. Saviez-vous qu’il avait écrit des Conseils à un jeune poète ? des Conseils à un étudiant ? C’est dans ces derniers que j’ai repris ceci, pour terminer : « Courteline disait à Jules Renard : « Ne vous amertumisez pas. » Ah ! quelle profonde parole ! Pas d’amertume ! Qualité rare. Rester un enfant, un enfant prudent, intelligent, profond, sensible. Pas d’amertume, jamais de votre vie. Pourquoi seriez-vous amer ? Dieu est avec vous. »