Quand de temps à autre, assez rarement, je vois une peinture de Jane Graverol comme celle-ci, Le don de la Parole, qui figure au catalogue d’une vente aux enchères d’art belge aujourd’hui même, je me dis chaque fois que cette peintre associée au mouvement surréaliste est trop méconnue. Son nom vous est-il familier ?

© Jane Graverol, Le don de la parole, 1961, huile et velours sur panneau, 54 x 45 cm

Interpréter une composition de ce genre est difficile : dans un parallélipipède lumineux entre deux pans de couleur sombre, une rose unique se dresse sur un rosier feuillu devant un paysage de montagne. On pourrait y voir une vue sur un jardin depuis une fenêtre, dans l’embrasure des rideaux. Trois gouttes d’eau ovales sont accrochées à ses pétales roses, onze gouttes rondes que ne relie aucun fil lui font comme un collier autour du cou. Le titre encourage une vision anthropomorphique : la rose évoque-t-elle ici une femme aux boucles d’oreilles et collier de perles ?

Monographie de René de Solier

L’ouverture des rideaux crée une sorte de faisceau lumineux, comme on éclaire une personne qui prend la parole sur scène devant un micro. (« Parole » et « perle », voilà qui me rappelle un poème de René-Guy Cadou.) Tout cela est ambigu : allusion au langage des fleurs – la rose est assurément chargée de connotations – ou à la féminité ? Qu’en pensez-vous ?

© Jane Graverol, Jeune femme assise, 1927

Le Dictionnaire des peintres belges présente Jane Graverol (née à Bruxelles en 1905 et décédée à Fontainebleau en 1984) comme une artiste qui a réalisé des collages et des pastels pour des compositions « surréalistes et oniriques ». Elève de Montald et de Delville, elle a peint dans les années trente des paysages et des natures mortes. Elle a exposé ses œuvres dans diverses galeries bruxelloises, puis à Paris. Sur la Toile, j’ai trouvé ce portrait de jeunesse, Jeune femme assise, qui date de 1927, l’année de sa première exposition à Bruxelles.

© Jane Graverol, Le trait de lumière, 1959, huile sur isorel; 80 x 60 cm (Bonhams)

Avant même sa rencontre avec Magritte et les surréalistes en 1949, sa peinture est « surréaliste ». Wikipedia résume dans sa biographie les rencontres, influences, mariages et liaisons de Jane Graverol. L’artiste est très active dans le monde artistique, créant Temps mêlés, une revue d’avant-garde, avec André Blavier en 1952, puis une autre, Les lèvres nues, avec Marcel Mariën et Paul Nougé en 1954. Dans La goutte d’eau, œuvre conservée à Liège (La Boverie), Graverol a représenté les principaux surréalistes belges. Elle aimait aussi l’art de Chirico.

© Jane Graverol, La goutte d'eau, 1964 (source)

"Au sein de cet authentique portrait de famille, on reconnaît Marcel Mariën, Louis Scutenaire, René Magritte, Paul Nougé, Achille Chavée, Camille Goemans, André Souris, Paul Colinet, Marcel Lecomte, Irène Hamoir, E.L.T. Mesens, Geert van Bruaene.

En haut de la toile, dominant l’assemblée, Graverol s’est autoportraiturée parmi ceux qui sont désormais ses pairs."

(Extrait du catalogue du musée des Beaux-Arts de Liège)

« Où sont les femmes au musée ? » Dans La Libre du 1er décembre, Aurore Vaucelle reprend le titre d’une exposition en cours au Palais des Beaux-Arts de Lille, une « enquête sur les artistes femmes du musée » qui part d’un constat : sur 3000 œuvres exposées, 12 sont signées par des femmes. Dans l’ensemble des collections du Palais, 135 sur 60000, soit 0,25 %.

© Jane Graverol, Lolita, 1960, huile sur unalit, 32,5 x 40 cm;

Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles / photo : J. Geleyns - Art Photography

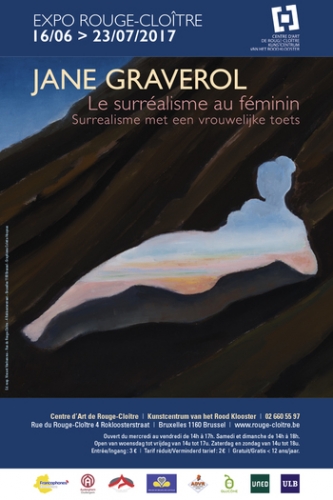

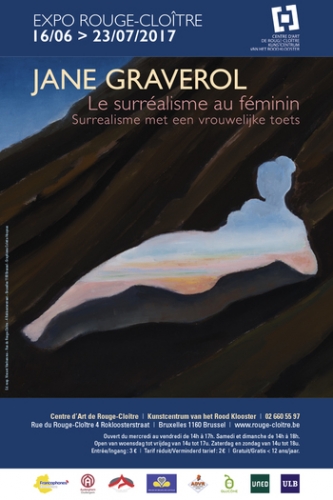

Le XXIe siècle se montre tout de même plus encourageant envers les femmes artistes, même si je me souviens de la mise en garde de Siri Hustvedt sur le machisme du marché de l’art dans son magnifique roman Un monde flamboyant. En 2017, le centre d’art du Rouge Cloître a consacré une exposition à Jane Graverol, hélas manquée. Grâce au legs d’Irène Hamoir en 1996 – avec son mari, Louis Scutenaire, elle fréquentait le groupe surréaliste bruxellois –, les Musées royaux des Beaux-Arts de Bruxelles possèdent quelques œuvres de Graverol, dont une Lolita aux cheveux noués par un étonnant papillon.

© Jane Graverol, Nu dans les rochers

En 1959, l’artiste peint à l’huile Le trait de lumière (ill. 4), une de ses toiles proches de l’univers de Magritte : une découpe en forme de silhouette féminine entre des rochers évoque un paysage marin au couchant. Dans L’Esprit saint (1964), au titre impertinent, la peintre joue encore plus audacieusement sur la rencontre de deux espaces contraires, l’intérieur et l’extérieur. La chute de Babylone, un collage de 1967, reprend le même procédé.

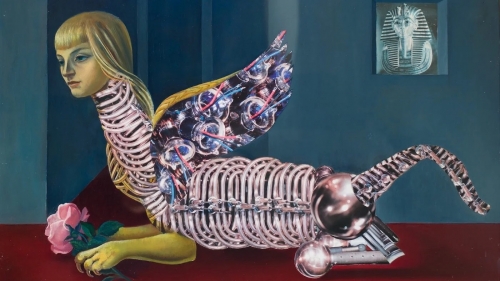

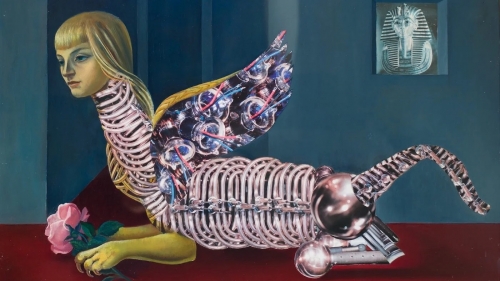

© Jane Graverol, L’École de la Vanité, 1967. Photo: Renaud Schrobiltgen (source : Historiek)

A la Biennale de Venise de 2022, on pouvait voir L’Ecole de la Vanité (1967) de Jane Graverol, « entrelacement de mythologie et de technologie », « une figure féminine qui peut modeler son propre destin en transformant les parties de son corps en armes d’émancipation sociale », selon Stefano Mudu. Remarquez que cette sphinge tient une rose entre ses pattes. Eliane Van den Ende a commenté cette peinture sur le site Historiek. Enfin, cette année, le musée de Montmartre a choisi Le sacre du printemps de Jane Graverol pour l’affiche de son exposition « Surréalisme au féminin ? »

« Graverol s’apparente aux plus grandes que sont Leonora Carrington, Leonor Fini, Kay Sage, Toyen, Dorothea Tanning... Par le biais d’une technique aussi lisse que précise, Graverol bouleverse les perceptions du réel, initiant des sentiments répondant tant au domaine de l'étrange qu’à celui de la poésie. Elle avouera « mes toiles sont des rêves éveillés, des rêves conscients ». »

« Graverol s’apparente aux plus grandes que sont Leonora Carrington, Leonor Fini, Kay Sage, Toyen, Dorothea Tanning... Par le biais d’une technique aussi lisse que précise, Graverol bouleverse les perceptions du réel, initiant des sentiments répondant tant au domaine de l'étrange qu’à celui de la poésie. Elle avouera « mes toiles sont des rêves éveillés, des rêves conscients ». »