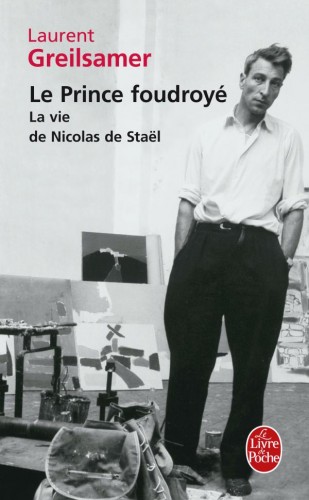

Rendez-vous manqué avec Nicolas de Staël à Martigny cet été, raison de plus pour lire Le Prince foudroyé, la biographie que lui a consacrée Laurent Greilsamer en 1998. Le peintre du superbe Ciel à Honfleur que j’avais admiré à la précédente rétrospective de la Fondation Gianadda impressionnait ses contemporains par sa haute taille (1m 96) et son allure, et surtout par un caractère sans demi-mesures. De quoi alimenter largement mes billets de cette semaine.

Greilsamer remonte d’abord aux sources familiales des Staël von Holstein, de l’Allemagne à la Russie. Nicolas naît à Saint Pétersbourg en 1913, deuxième enfant du vice-commandant de la forteresse Pierre-et-Paul et de Lubov Vladimirovna. « Tel un prince, il est baptisé dans la cathédrale où reposent les dépouilles des tsars. » Bientôt, la révolution est en marche, les hôtels particuliers pillés, incendiés, la famille doit quitter la ville. Lubov parvient à faire établir que les Staël ne sont pas russes mais estoniens, ce qui leur permet l’exil. Après la Pologne, ce sera la Belgique, en octobre 1922.

La mère de Marina, Nicolas et Olga, avant de mourir à quarante-sept ans, leur a désigné une amie pour tutrice. Celle-ci les confie à la garde des Fricero au 60 de la

rue Stanley à Uccle, « le Neuilly bruxellois », où ils retrouvent d’autres rejetons de l’aristocratie russe. « Kolia » se rend aux offices orthodoxes, reçoit des cours de russe. Dès 1924, il est élève au collège Saint-Michel, qu’il déteste. Son indiscipline lui vaut deux ans d’internat, « un fiasco » qui se termine par un renvoi. Mis au collège Cardinal-Mercier de Braine-l’Alleud, au sud de Bruxelles, « Nicky » trouve un meilleur équilibre en mêlant sport et études. Il se rêve poète, écrit beaucoup, avant de déclarer : « Je serai peintre ! »

Dans la classe-atelier de dessin de Henri Van Haelen, Staël se fait des camarades. « Entre eux, ses condisciples le surnomment « Le Prince ». La légende d’un aristocrate russe orphelin, abandonné, tombé du ciel telle une météorite, est née. » Géo de Vlamynck, professeur anticonformiste, lui ouvre la porte de son atelier, l’engage comme assistant pour une fresque sur l’art du verre dont il a reçu commande pour l’Exposition universelle.

1935 : quatre mois de rêve, de randonnées en Espagne. Notes, croquis, couleurs, espaces. « J’aime l’Espagne de plus en plus, j’aime le peuple, l’ouvrier, le mendiant. Quelle misère et quels gens sympathiques ! » Les allées et venues ne cesseront plus. A Paris, il rencontre Rostislas Loukine qui l’initie à l’art des icônes. Première exposition à Bruxelles. Aux Pays-Bas, il étudie Rembrandt et Vermeer. « Sans le sou, il apprend l’art d’emprunter à tous. Endetté chronique, il rend au centuple, ou jamais. » Il veut « voyager et apprendre », part au Maroc. « Je sais que ma vie sera un continuel voyage sur une mer incertaine, c’est une raison pour que je construise mon bateau solidement et ce bateau n’est pas construit », écrit-il à Emmanuel Fricero, son père adoptif, en 1937. « Je travaille sans cesse et

je crois plutôt que la flamme augmente chaque jour, et j’espère bien mourir avant qu’elle ne baisse. »

C’est au Maroc qu’il croise Jeannine Teslar-Guillou. Elle voyage avec son mari et leur fils Antek, elle a cinq ans de plus que Nicolas, elle peint. Elle se sépare de son mari,

ils ne se quitteront plus. Séjour en Italie, problèmes d’argent. A Paris, Staël s’inscrit à l’Académie d’art contemporain de Fernand Léger. Dans leur cercle d’amis, Jeannine « capte l’attention par ses remarques, son rire et ses calembours. Elle irradie et attire, quand Nicolas intrigue et intimide… ». Il vit complètement absorbé par la peinture, puis c’est la guerre. Il s’enrôle dans la Légion étrangère. Jeannine tombe malade, se réfugie à Nice. Encore des années difficiles. En 1942 naît leur fille Anne.

La rencontre d’Alberto Magnelli et l’influence de son ami Henri Goetz produisent un tournant capital : Staël « fait disparaître le sujet sous l’impact de la forme. » Ce n’est pas un rejet de la figuration, mais une « affaire de tripes, d’instinct, de loyauté à l’égard de ses sensations. » Retour à Paris, d’un atelier à l’autre, jusqu’à ce que la marchande de tableaux Jeanne Bucher lui confie les clés d’un hôtel particulier dans le quartier des Batignolles, une chance. Jeannine s’occupe de l’intendance, élève Anne. Antek, douze ans, pourvoit au ravitaillement et à la cuisine. « Staël s’enferme et travaille. »

Vie précaire, corps à corps avec la toile. Le 6 janvier 1944, une exposition sans cartons d’invitation attire les plus grands, dont Braque et Picasso, dans une galerie à l’arrière du boulevard de Montparnasse. Un jeune conservateur, Bernard Dorival, s’enthousiasme pour Staël : « Vos toiles sont d’une puissance sans réplique. L’autorité de l’exécution fait penser à Courbet. »

...