Restauré et rénové, le KMSKA (Koninklijk Museum voor Schone Kunsten Antwerpen, Musée royal des Beaux-Arts d’Anvers) a rouvert ses portes en septembre 2022, après un énorme chantier qui lui a fait retrouver « sa splendeur d’antan, avec au centre, un tout nouveau volume muséal pour une expérience époustouflante d’espace et de lumière » (Site du musée).

Façade principale du musée

Il fait le plein de visiteurs curieux de découvrir la présentation nouvelle des collections : les maîtres anciens dans les salles du XIXe siècle repeintes dans des couleurs profondes, les modernes dans de grands volumes blancs du sol au plafond. Les œuvres contemporaines s’invitent ici et là. Conception étonnante : « le nouveau musée ne se verra pas depuis l’ancien, et vice versa. Il s’agit de deux univers distincts au sein du même bâtiment. »

James Ensor, Mer grise, 1880, huile sur toile, KMSKA, Anvers

Dans quel ordre le visiter ? Le plan étage par étage ne suffit pas pour organiser son parcours et, après coup, on se dira qu’il aurait fallu mieux se préparer et prévoir deux visites, comme conseillé dans La Libre. Par admiration pour James Ensor, dont le KMSKA possède le plus grand ensemble d’œuvres, nous commençons par là. Près de sa belle Marine au nuage blanc et Mer grise, on a placé une petite plage de Vogels : le jeune Ensor sait comme son aîné rendre l’atmosphère de la mer du Nord, le ciel nuageux au-dessus des toits d’Ostende.

James Ensor, La mangeuse d'huîtres, 1882, huile sur toile, KMSKA, Anvers

Dans cette salle où sont accrochées aussi des natures mortes aux chinoiseries ou aux légumes, on expose le bel éventail en nacre du peintre qui lui inspirera des couleurs nacrées fascinantes. Et un chef-d’œuvre de lumière et de couleurs, récemment restauré : La mangeuse d’huîtres. Plaisir de découvrir des œuvres d’Ensor moins connues, comme un petit bateau dans la grisaille, une cabine de plage sur roues, le dos d’une chaise face à la fenêtre…

James Ensor, Dossier d'une chaise, huile sur toile, KMSKA, Anvers

Une vidéo étonnante explique la composition de L’Intrigue, extraordinaire groupe de masques, un autre trésor du musée. Près du plafond, un grand nez sort d’un mur : c’est une des dix créations du parcours pour les enfants réalisées par Christophe Coppens – chaque fois un détail agrandi d’une œuvre exposée dans la pièce – surprise garantie, amusante ou effrayante parfois (dans le goût contemporain du « ludique »).

Devant James Ensor, L'intrigue, 1890, huile sur toile, KMSKA, Anvers

Passé une porte, nous voilà dans les escaliers du « nouveau » musée autour d’un puits de lumière. Ils débouchent dans le cabinet bleu nuit des arts graphiques puis des petites sculptures signées Rik Wouters, Rodin (Rose Beuret), Maillol… Et nous voici devant un escalier vertigineux qui tente tous les photographes – spectaculaire (103 marches).

Le plus long escalier du musée

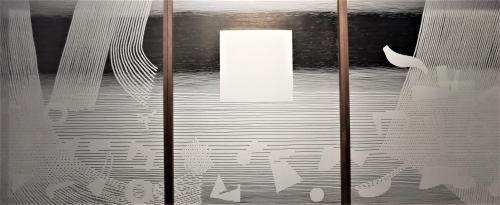

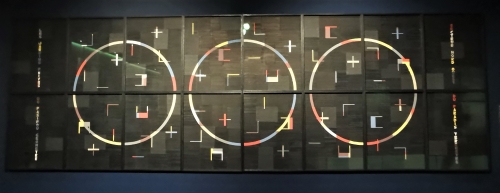

Au 4e étage, un immense volume d'une blancheur éblouissante présente l’art moderne par catégories : forme, couleur, lumière… sous un plafond très haut et original. Tant d’espace capture le regard et rapetisse les œuvres, à première vue. On passe d’un artiste à l’autre, on s’arrête devant ce qui retient le regard – difficile de percevoir une cohérence dans l’accrochage. Peut-être une visite ultérieure permettra-t-elle d’échapper à une certaine impression de fourre-tout.

Salle du premier étage, "Maîtres modernes"

J’admire Femme près de la fenêtre de Henry Van de Velde, une nature morte cubiste de Marthe Donas, Dimanche de Gustave De Smet, Perle fine d’Oscar Jespers (collection FRB), Seize septembre de René Magritte… Sur le côté, l’accès aux Conflict paintings (2022) de Boy & Erik Stappaerts est limité : un étonnant couloir étroit où se touchent, s’affrontent deux champs de rayures de toutes les couleurs.

Henry Van de Velde, Femme assise près de la fenêtre, 1889, KMSKA, Anvers

Un autre grand ensemble fait la fierté du KMSKA : plus de cent peintures, sculptures et dessins de Rik Wouters. Bonheur de revoir la lectrice au corsage rayé ou Nel en noir qui lit le journal.

« Couleur ». Les bleus magnifiques de la Table d’aquafortiste mènent à d’autres : une composition abstraite de Marc Mendelson, un autoportrait de Vantongerloo, Ciel de René Guiette, le vitrail d’une Pieta du XVIe siècle. Place au rouge : Fraises et champagne du grand peintre anversois Henri De Braekeleer, une nature morte de Jan Sluijters, La loge d’Evenepoel près des Deux printemps de Van de Woestyne…

Jan Sluijters, Nature morte avec fleurs, 1921, KMSKA, Anvers

Il est temps de descendre au deuxième étage où règne Rubens. Une belle Epitaphe montre deux riches donateurs sur les panneaux latéraux autour d’un Christ montrant ses stigmates à trois apôtres. Des percussions incongrues me gênent dans les salles du grand maître, je les fuis pour m’arrêter devant Le Dauphin François de Jean Clouet, au visage pâle dans ses vêtements colorés, un petit format au cadre somptueux.

Jean Clouet, Le Dauphin François, fils du roi François Ier, 1520-1525,

huile sur bois, 16 × 13 cm, KMSKA, Anvers

Et voilà Dieu le Père entre des anges chanteurs et musiciens, chef-d’œuvre de Hans Memling. Madone entourée de séraphins (rouges) et de chérubins (bleus) de Jean Fouquet (Diptyque de Melun). Les œuvres phares des maîtres anciens du KMSKA sont superbement mises en valeur sur un grand mur où elles rayonnent. Schmerzensmann de Berlinde de Bruyckere (inspirée par Vlad L’Empaleur, 2006), entre en résonance avec les œuvres autour.

Hans Memling, Dieu le Père entouré d’anges chanteurs et musiciens, 1489, huile sur panneau, KMSKA, Anvers

Je ne suis pas friande de ce qui distrait les visiteurs dans un musée (finira-t-on par ne plus supporter de regarder des œuvres silencieuses et immobiles ?), mais on ne peut ignorer les musiciens et danseurs en résidence au KMSKA. Pendant cinq ans, ils se sont inspirés des maîtres anciens de la collection. On observe comment une posture, un geste attire l’attention vers telle ou telle figure d’un tableau. Parfois avec tant d’expressivité que nous applaudissons spontanément une danseuse qui évoluait au son d’une contrebasse.

Danse-performance devant Ferdinand de Braekeleer, Furie espagnole à Anvers

Parmi les œuvres du XIXe, je suis attirée par un bel ensemble de Constantin Meunier : de petits bronzes (Puddler, Faucheur, Pêcheur) et une belle Maternité. Une ramasseuse de pommes de terre de Van Gogh. Comme dans les Salons de l’époque, on a superposé dans la salle suivante des toiles sur trois hauteurs, ce qui dessert celles du haut. Remarquable Sphynx parisien d’Alfred Stevens, charmants enfants de Jan Verhas, chats turbulents d’Henriette Ronner-Knip… C’est très varié.

Salle du "Salon", œuvres du XIXe siècle

J’admire Visite d’Albrecht Dürer à Anvers en 1520 du peintre belge Henri Leys, dont on verra plus loin le portrait de sa fille Lucie Leys en robe verte. L’émouvant Michel-Ange au chevet de son amie morte Vittoria Colonna par Nicaise De Keyser. Je termine cette approche désordonnée et forcément incomplète en vous incitant à visiter un jour le KMSKA. La belle ville d’Anvers/Antwerpen vaut le voyage, toujours très animée et déjà parée pour Noël. (Merci, Ch. !)