Dans L’intimité (2020), Alice Ferney construit une intrigue romanesque autour du désir d’enfant (ou non), du choix de vivre en couple (ou non), de ce qui motive les femmes et les hommes à se lier (ou non). Parmi les cinq prénoms de femme qui servent de titre à chaque partie, Sandra Mollière est le personnage féminin principal, la voisine d’immeuble d’Alexandre et Ada, un couple d’architectes parisiens.

La belle Ada, enceinte, a déjà un garçon, Nicolas, cinq ans. A l’approche de l’accouchement, elle a confié à Sandra, sa voisine libraire, les peurs qui pourtant l’envahissaient : même si les femmes qui meurent en couches sont beaucoup moins nombreuses qu’aux siècles précédents, cela arrive encore. Quand ses parents partent à la maternité, Nicolas entre pour la première fois chez Sandra, « attentif à tout – les livres, les meubles, les tableaux, les photographies » et « l’intellectuelle militante de trente-huit ans » est « encore plus contente qu’épatée par cette personnalité qu’il avait. »

Pourquoi elle n’a pas d’enfant, pourquoi elle vit seule, l’enfant ose toutes les questions. Elle le trouve intelligent et émouvant par ses remarques sur la petite sœur qu’il est impatient de choyer. Son père tardant à rentrer, il s’endort sur le canapé. A voir Alexandre Perthuis « silencieux et sombre » à son retour, Sandra comprend tout de suite qu’un drame a eu lieu. Une petite sœur est née, Sophie, mais sa mère n’a pas survécu.

« C’est ainsi que Sandra Mollière devint l’amie intime de son voisin veuf et du jeune Nicolas, une confidente pour l’homme sans femme, une présence par le souvenir associé à la mère. Un fanal, une égérie, un témoin, un point de ralliement. » Alexandre se sent coupable, Ada ayant résisté puis cédé à son désir d’avoir un enfant à lui. Il souhaite rencontrer une femme prête à devenir la mère de la petite Sophie.

L’Intimité est un roman, mais au fur et à mesure que l’intrigue progresse – à propos de la relation entre Alexandre et Sandra ; entre Alexandre, le compagnon d’Ada et son ex-mari, le père de Nicolas ; entre Alexandre et la famille d’Ada, etc. –, Alice Ferney nourrit le récit de multiples éclairages sur les choix de vie dans une société où les femmes ne se projettent pas toutes dans le modèle maternel de la famille idéale, où les hommes ne s’investissent pas forcément dans leur rôle de père. Sandra Mollière tient une librairie féministe : les livres et la défense des droits des femmes sont au cœur de sa vie.

Sites de rencontre, sites spécialisés pour venir en aide à la procréation, mères porteuses, célibat, liberté sexuelle, asexualité… Des sites en ligne informent sur les multiples façons de faire des choix intimes, d’obtenir une aide médicale, et les offres commerciales prospèrent autour de ces questions. Il m’a parfois semblé que la romancière cherchait à couvrir complètement le champ de l’intimité, quitte à faire patienter ses lecteurs en ce qui concerne l’avenir de ses personnages. « Alice Ferney ausculte le droit à l’enfant », titre le Nouvel Obs, qui parle carrément de « livre à thèse », sans doute vu sa critique de la gestation pour autrui (GPA).

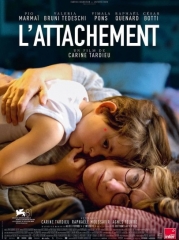

Cette exploration des liens qu’établissent entre eux les femmes et les hommes est un thème de prédilection d’Alice Ferney : dans Les autres, sur la manière de se comporter avec autrui ; dans Paradis conjugal et dans Cherchez la femme, sur le mariage ; dans Deux Innocents, sur l’élève amoureux de son enseignante. L’Intimité a inspiré L’Attachement, un film réalisé par Carine Tardieu, sorti en 2024.

« Quelle femme accueillerait Sophie ? Souvent, le soir, quand la petite fille dormait, il [Alexandre] se posait cette question. Il se la posait même à voix haute. Quelle femme adoptera Sophie comme sa propre fille ? C’était ce qu’il voulait, pas de demi-mesure. Aussitôt il pensait à sa tendresse pour Nicolas : lui-même avait accueilli le fils de Bernard. Mais jusqu’à quel point ? Il avait aussi désiré son enfant. Sophie avait comblé un manque. Les femmes n’étaient-elles pas plus folles encore au sujet de leur progéniture ? Au lieu d’être rassuré, il s’inquiétait davantage, pensant : une jeune compagne réclamera un enfant à elle, une autre plus mûre aura déjà les siens, alors qui ? Et c’était ainsi que son attention se portait sur Sandra : parce qu’il voyait l’affection qu’elle donnait à Sophie, sa voisine devenait pour lui l’amante idéale. »

« Quelle femme accueillerait Sophie ? Souvent, le soir, quand la petite fille dormait, il [Alexandre] se posait cette question. Il se la posait même à voix haute. Quelle femme adoptera Sophie comme sa propre fille ? C’était ce qu’il voulait, pas de demi-mesure. Aussitôt il pensait à sa tendresse pour Nicolas : lui-même avait accueilli le fils de Bernard. Mais jusqu’à quel point ? Il avait aussi désiré son enfant. Sophie avait comblé un manque. Les femmes n’étaient-elles pas plus folles encore au sujet de leur progéniture ? Au lieu d’être rassuré, il s’inquiétait davantage, pensant : une jeune compagne réclamera un enfant à elle, une autre plus mûre aura déjà les siens, alors qui ? Et c’était ainsi que son attention se portait sur Sandra : parce qu’il voyait l’affection qu’elle donnait à Sophie, sa voisine devenait pour lui l’amante idéale. »