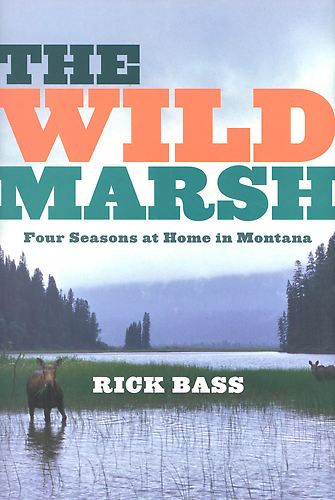

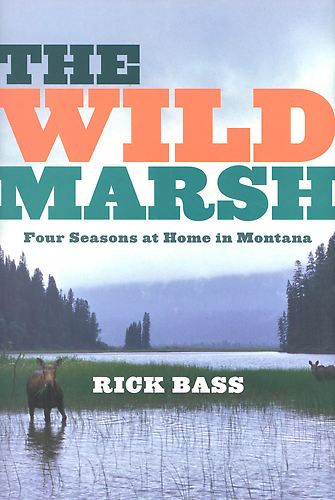

Voilà un livre que je n’avais pas envie de terminer – trop beau ! Le journal des cinq saisons de Rick Bass ou douze mois dans une vallée sauvage, le Yaak. Si The Wild Marsh : Four Seasons at Home in Montana (2009) a gagné une saison dans la traduction française (par Marc Amfreville, 2011), c’est sans doute pour attirer l’attention sur le titre, mais c’est dans le texte, je vous en reparlerai.

Rick Bass, géologue, écologiste et écrivain, s’est demandé si les réflexions de Thoreau (Côte Est) dans Walden ou la vie dans les bois (1854) s’appliquent à l’Ouest où il s’est installé avec sa femme dans une vieille ferme en 1987, au nord-est du Montana, non loin de la frontière canadienne. S’il a beaucoup œuvré pour la protection officielle de cette vallée reculée en tant que réserve naturelle, il a conçu ce livre-ci, à 42 ans, avant tout comme un hymne à la vie sauvage : « célébration et observation, sans jugement ni plaidoyer militant ».

Tous les matins, Bass écrit dans sa cabane au bord du marais. Son Journal compte douze chapitres, un par mois. Pour le réveillon de l’an 2000, il a fait des réserves, comme tous les gens de la région qui vivent à des kilomètres les uns des autres. De gros problèmes avaient été annoncés pour ce nouveau millénaire, mais en fait, sa famille et ses hôtes n’affrontent qu’une panne d’électricité passagère et une tempête de neige qui les met d’humeur joyeuse.

Janvier sonne la fin de la chasse aux canards et aux oies. La vie ralentit. Rick Bass s’inquiète pour la survie des cerfs. Pour les hommes, c’est le mois de la convivialité, du ski, des sous-vêtements longs. Il conduit ses deux filles à l’école. Pour le reste, il goûte le « plaisir simple des besognes les plus rudimentaires » : retirer la neige du toit, mettre du foin dans la niche des chiens. Dépressions hivernales, renaissances.

Février est parfois plus rude encore, un « couloir enneigé, froid et sombre ». Après la neige, l’arrivée de la glace entraîne maux et chutes. Les arbres – mélèzes, trembles, saules et aulnes – « reviennent à la vie ». Les températures sont plus clémentes, et un soir, « l’hiver se fend en deux comme une pierre précieuse que l’on aurait frappée juste au bon endroit. » La neige bleuit, les lichens noircissent, le vent se lève et au bord du marais, il observe des traces de cerfs et de wapitis, « signature de la faim ».

Nuages noirs © 2003-2010 Elizabeth Hughes Bass

« Rien ne dort jamais éternellement » dans la nature. Canards et oies reviennent, les gros rhumes « de quatre semaines » finissent par passer, et à partir du 20, on rêve déjà au printemps en apercevant les grands pics qui fondent sur les arbres à la recherche d’insectes, les roitelets, les essaims de mésanges à tête noire. Le mois le plus court de l’année est « d’une certaine façon, le plus émotionnel, intense. »

De mois en mois, nous suivons Rick Bass dans sa contemplation du monde sauvage. Voilà la cinquième saison, entre hiver et printemps : « février, mars, avril, saison de la gadoue, longue nuit brune de l’âme, sont les mois où la beauté de l’univers nous exalte plus que jamais » - « Nous appartenons à cette vallée aussi sûrement que chaque pierre et chaque torrent, chaque forêt et chaque champ, que n’importe quel animal qui y vit. » Eclat jaune des saules avant son anniversaire, le 7 mars. S’il parle surtout de la nature, l’écrivain raconte aussi les hommes et sa vie de famille, évoque son expérience personnelle.

C’est le bonheur qu’il veut dépeindre, mais comment taire son inquiétude devant les nouvelles coupes claires, la frénésie d’exploitation forestière – « quelle espèce d’individus prédateurs et ineptes peut permettre qu’on fasse pareille violence à la terre ? » Fin mars, il cherche des ramures abandonnées par les cerfs. Il les connaît, il les aime, même s’il en abat un par an à la chasse.

Un voisin lui avait proposé, à son arrivée dans la région, de draguer le marais pour en faire un étang. Rick Bass a refusé. Il est attaché au marais, « à l’esprit qui en émane ». Dans ce « réservoir de couleurs et de parfums », son corps reposera un jour. A ses filles, il tente de transmettre ses valeurs : paix, joie, respect, modération, économie, prudence et patience. Il se réjouit de les voir grandir entourées de la « grâce infinie du monde ».

Feuillages et fleurs, naissance des faons, aiguilles des mélèzes, parfum des églantiers : nous suivons la marche du printemps, les alternances de chaleur et de pluie. Bass, un jour, met le feu aux herbes en croyant pouvoir le maîtriser, mais l’incendie se rapproche dangereusement de la maison. Il se bat comme un fou pour l’éteindre avant le retour de sa femme et de ses filles, implore l’esprit des bois pour que le vent retombe. Et fait semblant de rien quand sa famille rentre et découvre le champ tout noir…

En juillet, mois peu propice à l’écriture, il donne la préséance aux filles, songe dans sa cabane à tout ce qu’il fera ensuite, impatient d’en sortir. Tout est vert et or. « Où est Dieu ? » demande un jour sa fille – « Partout » – et il la regarde sourire aux arbres. Pique-niques, canoë, nage dans le lac. Le temps est comme suspendu – « rien que la beauté et le repos. » Couleurs des papillons, chants des oiseaux – « wizi wizi wizi » fait la paruline de Townsend.

Paruline de Townsend, Photo Slodocent (Wikimedia commons)

Mais l’été file, août ramène les incendies, le feu bénéfique qui régénère, dont il faut protéger les hommes et les maisons. Orange et noir, couleurs du feu, couleurs d’Halloween. Bass va camper avec sa femme Elizabeth, qui est peintre. Il cueille les fraises avec ses filles, leur apprend à « regarder et écouter ».

Le journal des cinq saisons respire l’accord profond entre un homme et un lieu – « cet endroit qu’on a choisi et qui vous a choisi. » Rick Bass chante le Yaak, déborde d’amour pour son paysage farouche. Il y prend des leçons d’équilibre, d’harmonie, de rythme. C’est envoûtant. La vallée des cerfs, des couguars et des grizzlis n’a besoin ni de touristes négligents, ni de nouvelles routes. Le Yaak a besoin d’être préservé, transmis tel quel aux générations à venir. Un témoignage pour les naturalistes de l’an 2100 ? En tout cas, un régal.