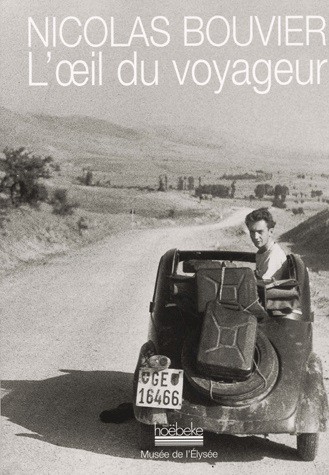

Dans la collection « Voyager avec… », S’arracher, s’attacher (2013) rassemble des textes de Nicolas Bouvier, choisis et présentés par Doris Jakubec et Marlyse Pietri, avec des photographies de l’écrivain voyageur suisse aussi « chercheur d’images » : « Ce métier, aussi répandu que celui de charmeur de rats ou de chien truffier, ne s’enseigne nulle part. C’est dire qu’on ne le choisit pas ; il vous choisit, vous attrape au coin du bois. » (Le Corps, miroir du monde)

Un beau portail pour faire connaissance avec l’auteur d’un livre culte dont on vient de célébrer les cinquante ans, L’usage du monde (1963), inspiré par un grand voyage (dix-sept mois) jusqu’en Afghanistan avec son ami peintre Thierry Vernet. De larges extraits répartis en trois parties : « Préparation au voyage », « Les voyages », « Retours », entre une introduction de Doris Jakubec et une chronologie (1929-1998). Je vous propose une lecture en deux temps.

Cadet de trois enfants, étudiant en lettres et en droit, Nicolas Bouvier a très tôt le goût du vagabondage loin de Genève ou de Cologny (où une maison de famille sera son point d’attache). Un accident lui abîme le genou durant son service militaire dans l’infanterie : plusieurs opérations, un an et demi pour pouvoir remarcher. Ses parents lui offrent alors une Fiat Topolino pour qu’il puisse reprendre ses études, un « cadeau miracle » qui lui rend la liberté de circuler à sa guise.

Son premier « Thesaurus pauperum » n’est pas le Petit Larousse, mais un ouvrage édité par quatre fabricants de chocolat suisse, « L’Album NPCK ». L’emballage des chocolats comportait un coupon à envoyer pour recevoir le livre des « Grandes figures de l’histoire mondiale » avec des encadrés où coller des vignettes près de notices d’une vingtaine de lignes, « de Sémiramis à Pasteur, de Sargon à Stevenson, de Moctezuma à Thomas Morus »…

L’album acquis et complété en secret sera sa bible, un sésame pour échapper à Bertha, la « sadique Prussienne » dont il était le bouc émissaire à la maison, et persuader sa famille de le prendre au sérieux. Après avoir fait preuve de connaissances toutes neuves qui étonnent la compagnie, il gagne le droit de s’attarder le soir – « Laissez-le tranquille, il se couchera quand il aura sommeil » dit sa grand-mère à Bertha qui veut le mettre au lit – et de se mêler à la conversation des « grands » (La Guerre à huit ans).

Photographies présentées par Olivier Barrot : http://www.ina.fr/video/1858776001

Dans la bibliothèque de Genève, avec son père, il a passé « des heures de félicité absolue ». Décidé à gagner sa vie en écrivant le récit de ses voyages, il travaille un temps comme journaliste à l’OMS qui lui demande de constituer un dossier d’images sur l’œil « dans tous ses états ». Ce sont ses débuts dans l’iconographie – « cet apprentissage de l’image (…) m’a enrichi autant que tout ce que j’ai pu lire entre six et soixante-trois ans » (Le Corps, miroir du monde).

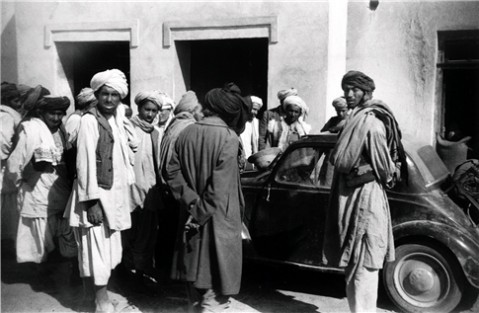

A dix-sept ans, il a franchi pour la première fois le cercle polaire – « C’est cet été boréal qui a fait de moi un voyageur et m’a ouvert ensuite les autres axes de la boussole. » (Le Hibou et la Baleine) Ses licences de lettres et de droit une fois obtenues, il entreprend « à toute petite allure », en Topolino, un grand voyage avec Thierry Vernet qu’il rejoint en Bosnie : « Nous avions deux ans devant nous et de l’argent pour quatre mois. Le programme était vague, mais dans de pareilles affaires, l’essentiel est de partir. » (L’Usage du monde)

...