Les yeux bleus de Thomas Hardy (1840-1928), son troisième roman publié en 1873, repris ensuite « en version expurgée », n’a été réédité dans son intégralité qu’en 1997. Traduit par Georges Goldfayn, A Pair of Blue Eyes abonde en citations littéraires, à commencer par les titres de ses chapitres. L’épigraphe, tirée du Hamlet de Shakespeare, se rapporte à son héroïne, la fille unique d’un pasteur :

« Une violette dans la prime saison de la nature.

Précoce et fugitive, au parfum suave mais éphémère ;

Le simple plaisir d’un instant,

Pas plus. »

Elfride Swancourt, « jeune fille aux émotions à fleur de peau », a vécu jusqu’à vingt ans dans la seule compagnie de son père. Ses yeux bleus « comme les lointains en automne » la résument, écrit Hardy, et compensent son inexpérience en société. L’arrivée d’un inconnu au presbytère d’Endelstow un soir d’hiver, l’assistant d’un architecte contacté en vue des restaurations nécessaires à l’église paroissiale, est pour elle un véritable événement. D’autant plus qu’une crise de goutte oblige son père à garder le lit, à elle d’accueillir leur hôte.

Stephen Smith, à sa grande surprise, est à peu près de son âge et n’a rien d’intimidant, quoiqu’il vienne de Londres. Pendant son séjour, il fait bonne impression sur le pasteur, bien que ses manières déroutent un peu les Swancourt. Le jeune homme reste très secret sur sa famille, il ne sait pas monter à cheval, mais peu à peu, Elfride le laisse lui faire la cour, avec prudence, pour ménager sa réputation.

Les jeunes gens se sont quasi engagés l’un envers l’autre, en secret, quand l’occasion se présente pour Stephen Smith d’aller travailler un an en Inde, à Bombay, et de s’y enrichir assez pour oser demander officiellement la main d’Elfride. De son côté, le pasteur Swancourt se remarie avec une riche veuve voisine, ce qui améliore considérablement leur situation sociale et financière.

Sa belle-mère s’efforce de faire connaître davantage le monde à Elfride, y compris à Londres. Les regards qu’elle attire vont la tuer, plaisante la causeuse, « comme un diamant tue une opale, s’ils sont montés ensemble ». Quand elles croisent Lord Luxullian, le châtelain d’Endelstow (le seul homme qu’Elfride, que ses deux fillettes adorent, trouve « plus beau que papa »), celui-ci la félicite pour le roman médiéval que sa belle-mère l’a aidée à faire publier, déplorant la lourde critique du Present.

Plus surprenante, la rencontre avec un parent éloigné de Mme Swancourt, Henry Knight, l’ami dont Stephen Smith a souvent parlé à Elfride, celui qui lui a enseigné le latin par correspondance. Le voilà invité à Endelstow. Or c’est lui qui a signé l’article sévère sur le roman de la jeune femme. Pour sa belle-mère, un livre « assez bon pour être jugé mauvais », c’était déjà quelque chose, « il n’y a rien de pire que de ne pas même mériter d’être attaqué. » Piquée au vif, Elfride avait répondu au critique pour se défendre. La voilà très embarrassée quand Knight, répondant à l’invitation, annonce sa venue chez les Swancourt.

Stephen Smith écrit régulièrement à sa « petite femme ». Avant de partir en Inde, il a parlé de ses amours à son ami, mais sans nommer Elfride. C’est donc sans le savoir qu’Henry Knight va tomber lui aussi amoureux de la demoiselle. Les yeux bleus, véritable mélodrame, témoigne de la vie dans les campagnes anglaises à la fin du dix-neuvième siècle et surtout de la piètre condition des femmes, coincées entre réputation, préjugés et sentiments. La naïve Elfride est peu armée pour mener sa barque, et l’on craint pour elle.

Emma Gifford (1840-1912)

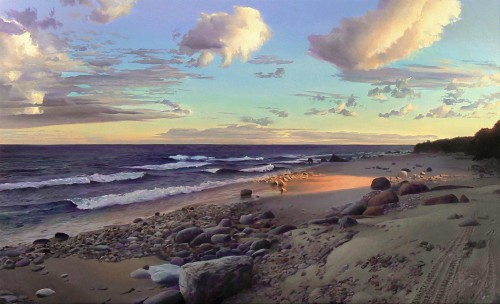

Romancier à succès de son vivant, Thomas Hardy a longtemps été relégué au second plan et considéré comme un écrivain régionaliste, « annaliste du monde rural ». Tous ses romans se déroulent dans le sud-ouest de l’Angleterre, région qu’il appelle le « Wessex ». Sa remise en question des conventions sociales et morales victoriennes a souvent gêné ; même dans Tess d’Uberville, son chef-d’œuvre, on jugeait trop libre et brutale sa manière de parler du mariage et de la sexualité.

Les yeux bleus, un roman « en partie autobiographique » ? Avant d’opter pour la littérature, Hardy, fils d’un artisan maçon, comme Stephen Smith, le premier amoureux d’Elfride, était entré dans un cabinet d'architecte spécialisé dans la restauration des églises de campagne : « C’est en dessinant les plans de l’église de St. Juliot, en Cornouailles, que Thomas Hardy devait rencontrer sa première femme, Emma. » (Encyclopedia Universalis). Avait-elle aussi des yeux bleus ?

« – Chère Elfie, je voudrais que nous soyons mariés. Je sais que j’ai tort de le dire avant que vous ne me connaissiez mieux ; pour autant, je le voudrais quand même. M’aimez-vous beaucoup, beaucoup ?

« – Chère Elfie, je voudrais que nous soyons mariés. Je sais que j’ai tort de le dire avant que vous ne me connaissiez mieux ; pour autant, je le voudrais quand même. M’aimez-vous beaucoup, beaucoup ?