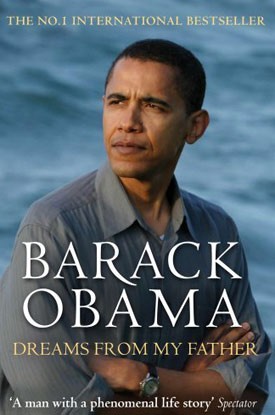

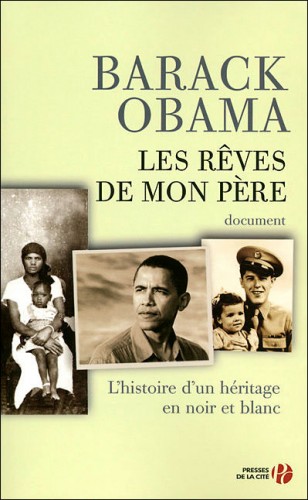

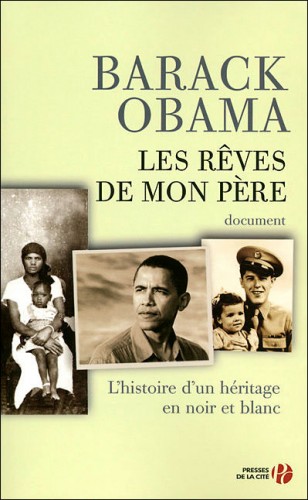

Barack Obama porte le nom et le prénom de son père. Il a publié en 1995 Les rêves de mon père. Son élection à la tête de la Harvard Law Review lui avait valu l’avance d’un éditeur pour l’écrire. Des ventes décevantes, mais l’investiture démocratique pour un siège au Sénat en 2004 en a entraîné une réédition , sous-titrée L’histoire d’un héritage en noir et blanc. Obama s’est alors relu – « afin de voir si ma voix avait beaucoup changé au cours du temps ». Convaincu d’avoir « quelque chose d’original à dire sur les relations entre les races », il a finalement opté pour le genre autobiographique, un « voyage personnel, intérieur, la quête d’un garçon à la recherche de son père et, à travers cette quête, le désir de donner un sens utile à sa vie de Noir américain. »

La première partie, « Les origines », commence par un coup de téléphone : à 21 ans, il apprend la mort de son père, qui était alors pour lui « un mythe ». Celui-ci avait quitté Hawaii quand son fils avait deux ans, Barack ne le connaît que par les récits de sa mère et de ses grands-parents maternels. Ce Kényan était le fils d’un fermier important, un ancien, un homme-médecine. Doué, Obama père avait obtenu une bourse pour étudier à Nairobi, puis dans une université américaine. Le premier étudiant africain de l’université de Hawaii y a rencontré une étudiante blanche qu’il a épousée, dont il a eu un fils. Mais ensuite il est parti seul pour Harvard, puis est retourné au Kenya afin de tenir sa promesse par rapport à son continent d’origine. Ce récit, Obama le fils le découvrira un jour, est un conte.

Lui-même a mis du temps pour prendre conscience des réalités du métissage. Quand, à six ans (1987), il apprend qu’en Virginie, interdire des mariages interraciaux viole désormais la Constitution des Etats-Unis, il se demande comment ses grands-parents ont autorisé le mariage de leur fille avec un Africain. Il reprend alors l’histoire de son grand-père, un garçon assez difficile que Pearl Harbor amène à s’engager. La mère de Barack Obama est née dans une base militaire où sa grand-mère, Toot, travaillait dans une usine d’assemblage. Puis le virus du voyage a repris son grand-père – Californie, Kansas, Texas – Gramps a travaillé dans la vente et accepté de s’installer avec sa famille à Honolulu où s’ouvrait un nouveau magasin de meubles.

Sa mère, la fille de ce couple plutôt libre-penseur, vaguement libéral, vit une enfance assez solitaire mais joyeuse. A douze ans, les moqueries des autres parce qu’elle joue avec une petite Noire de son âge la choquent : ses parents protestent à l’école, où on leur répète que « les petites filles blanches ne jouent pas avec des filles de couleur dans cette ville ».

Hawaii était un cadre paradisiaque pour Barack enfant, mais son père en était absent. Sa mère se remarie avec Lolo, un Indonésien rencontré à l’université, qu’ils suivent à Djakarta pour y vivre dans une maison neuve en périphérie. Barack y apprend à observer les animaux, à se battre pour se défendre. Son beau-père, plein de bon sens, le pousse à développer sa force et son intelligence. La mère de Barack souffre de solitude. Dans son pays, Lolo est différent, ne lui parle plus. Il travaille comme géologue pour l’armée, elle enseigne l’anglais à des hommes d’affaires. Elle se sent mal à l’aise avec la corruption du régime, et de plus en plus avec son mari qui s’est « mis bien avec le pouvoir ». La naissance de Maya, la petite sœur de Barack, n’empêchera pas la séparation du couple et le divorce.

Sa mère veut faire de lui un Américain, pas un Indonésien, et complète sa scolarité avec des cours par correspondance, lui fait travailler son anglais pendant trois heures avant l’école, cinq fois par semaine. Un jour où son garçon rentre avec une entaille au bras, elle lui fait la leçon : « Si tu veux devenir un être humain, il te faudra avoir certaines valeurs ». Honnêteté, justice, franchise, indépendance de jugement – elle lui donne son père en exemple. En lisant des livres sur le mouvement des droits civiques, il prend conscience, dans l’anxiété, qu’être noir est un destin à part.

Barack est alors envoyé chez ses grands-parents à Hawaii : Gramps et Toot habitent maintenant un petit appartement trois pièces. Gramps peine à vendre des assurances-vie tandis que Toot est vice-présidente d’une banque régionale. Admis dans un lycée prestigieux, l’adolescent y subit, à l’appel de son nom, gloussements moqueurs et même cris de singe quand on l’interroge sur la tribu de son père, un luo. « Je passai le reste de ma journée dans le brouillard. » Il n’est pas du même milieu que les autres, ne se sent pas à sa place.

Son père, remarié, annonce son arrivée pour Noël. Ils vont vivre un mois à cinq, avec sa mère venue les rejoindre. Mais le garçon reste muet devant son père, ressent son pouvoir quand il parle, se révolte quand il l’empêche de suivre son dessin animé préféré. Quelle angoisse quand son père est invité à parler devant sa classe ! Il a prétendu un jour que c’était « un prince » et il craint un désastre. Mais tout se passe merveilleusement, son père est passionnant quand il leur décrit le Kenya. Avant de repartir, il danse devant lui et l’invite à danser avec lui, un moment inoubliable. C’est la première et la dernière visite de son père.

Son père, remarié, annonce son arrivée pour Noël. Ils vont vivre un mois à cinq, avec sa mère venue les rejoindre. Mais le garçon reste muet devant son père, ressent son pouvoir quand il parle, se révolte quand il l’empêche de suivre son dessin animé préféré. Quelle angoisse quand son père est invité à parler devant sa classe ! Il a prétendu un jour que c’était « un prince » et il craint un désastre. Mais tout se passe merveilleusement, son père est passionnant quand il leur décrit le Kenya. Avant de repartir, il danse devant lui et l’invite à danser avec lui, un moment inoubliable. C’est la première et la dernière visite de son père.

« J’essayais de m’élever pour devenir un homme noir en Amérique, et, au-delà du fait acquis de mon apparence, personne autour de moi ne semblait exactement savoir ce que cela signifiait. » Arrogance des Blancs, radicalisme excessif de son copain Ray en « nègre pur et dur », Barack Obama zigzague entre deux mondes, conscient des règles imposées par l’homme blanc. Il lit Malcolm X, mais ne peut renier la part de sang blanc en lui. Il se sent « absolument seul ». Drogue, alcool, le jeune homme perçoit les risques et écoute sa mère qui l’accuse de traiter son avenir à la légère.

Inscrit à l’Occidental College de Los Angeles, il partage là les mêmes préoccupations que les autres : « Survivre aux cours. Trouver un job bien payé après les études. Essayer de coucher. » Il tourne en rond pendant un an, mais en deuxième, il s’investit dans une campagne pour inviter des représentants de l’ANC sur le campus, prépare un meeting, prend la parole. Il lui faut se sentir utile, actif.

« Chicago », la deuxième partie, raconte comment Barack Obama devient un « organisateur de communautés ». Pour changer la société, il faut d’abord mobiliser la base, c’est sa conviction. Après quelques essais professionnels, il est engagé comme stagiaire à Chicago. La ville est fière de son maire noir, mais la situation économique est désastreuse. Il faut reconstruire des usines, recréer des emplois. Barack travaille à la création d’une nouvelle agence pour l’emploi dans le sud de la ville, interroge les gens, découvre la vie des familles noires qui ont réussi à s’acheter une petite maison avec jardin, mais craignent le déclin, l’insécurité pour leurs enfants. Les églises protestantes et catholiques sont les principaux lieux de rencontre entre les différentes couches sociales.

A la Cité d’Altgeld Gardens (deux mille appartements pour Noirs pauvres non loin des décharges d’usines), il voit le délabrement, les besoins, travaille avec des femmes débrouillardes à obtenir de l’aide, à organiser des comités. Tout est lent, difficile. Lui-même ne sait pas exactement ce qu’il est, ce qu’il veut. « Lutter sans cesse pour faire converger la parole et l’action, nos désirs les plus chers avec un projet réalisable… et si, en définitive, ce n’était pas tout simplement de cela que dépendait l’estime de soi. »

La visite d’Auma, sa sœur kenyane, réveille sa curiosité pour son père, qu’elle appelle « le Vieil Homme ». Auma l’a vu partir pour Hawaii où il allait épouser Stanley Ann, en revenir avec Ruth, une autre femme blanche, avant de se remettre à fréquenter Kezia, sa propre mère. Le monde de Barack s’écroule, l’image de son père est brouillée : celui-ci était déjà marié en Afrique avant d’épouser sa mère, avait eu deux enfants, et il a eu d’autres femmes ensuite, d’autres enfants. Le voilà libéré du héros paternel – « Réveille-toi, homme noir ! » – mais de plus en plus curieux de ses racines africaines. Après avoir travaillé sur le terrain, pris la mesure des difficultés, Barack Obama décide de s’inscrire à l’université pour y acquérir davantage de compétences utiles à l’action. Il va bientôt partir pour Harvard.

Les rêves de mon père, récit d’une évolution personnelle et d’une prise de conscience, se termine par un voyage au Kenya. Dès son arrivée à l’aéroport de Nairobi, Barack Obama se sent chez lui : une jeune femme reconnaît son nom, son père était un ami proche de sa famille. Il loge chez Auma, dans un petit appartement confortable de professeur. Ensemble, ils vont en ville, au marché, ils rencontrent sa famille africaine, tantes et oncles, demi-frères, tous heureux de le voir au pays, curieux de sa vie américaine, envieux de son statut d’homme qui a étudié et réussi.

Malgré la résistance de sa sœur, ils participent à un safari dans la « grande vallée du Rift », le plus beau paysage du monde. En famille, ils vont sur les terres du grand-père « La Terreur », réputé sévère et méchant, mais bon cultivateur. Barack rencontre sa grand-mère, s’incline sur la tombe de Hussein Onyango Obama dont la personnalité se révèle moins exemplaire qu’il ne l’imaginait. Cet homme soucieux avant tout d’autorité et de respect des anciens a choisi l’islam par amour de l’ordre. Au bout du voyage, Barack Obama sait mieux que ce qui importe vraiment, c’est d’avoir « foi dans les autres ».

Si la figure paternelle est centrale dans son récit, les femmes jouent aussi un rôle de premier plan dans l’histoire d’Obama. Après six ans de droit à Harvard, entré dans un cabinet d’avocats, il se dit devenu plus « patient », grâce à sa femme Michelle et à son sens pratique qui compense son côté « doux rêveur ». On le sait, cette patience lui a permis de dépasser les rêves de son père, dont il a inscrit le nom et le prénom dans l’histoire.