A Bruxelles, la 5e biennale de photographie (Summer of photography) est consacrée cet été aux femmes, à la question du genre, et au Palais des Beaux-Arts (Bozar), jusqu’au 31 août, l’exposition « Woman » présente l’avant-garde féministe des années septante, 450 œuvres de 29 artistes.

Couverture et pub en 4e de couverture font-elles bon ménage ?

Alexis Hunter Approach to Fear: Voyeurism, 1973 Vintage silver bromide photograph hand-tinted with coloured ink (from a series of 12) © SABAM Belgium 2014 / Courtesy of Richard Saltoun, London / SAMMLUNG VERBUND , Vienna

Ces créatrices inventent leurs propres images (photos, vidéos, dessins) en réaction à celles de l’histoire de l’art où les femmes figurent telles que les hommes les voient ou les rêvent. C’est, souvent à partir de leur corps, l’expression d’un point de vue radical, provocant, ironique ou poétique. Un travail largement méconnu.

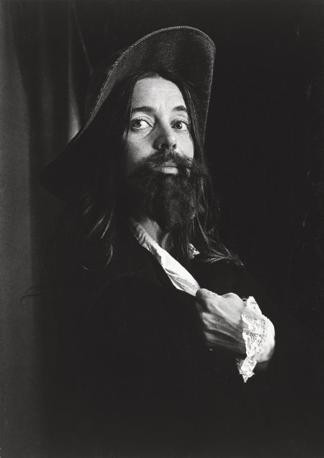

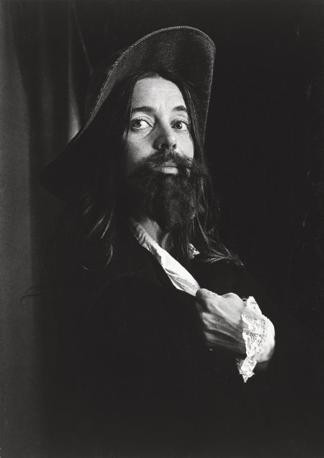

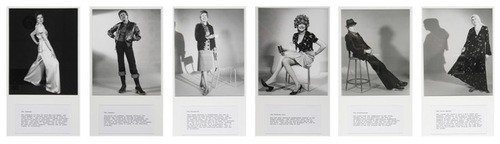

Ce sont des séries en noir et blanc surtout, parfois accompagnées de slogans, comme « Marxism and Art beware of fascist feminism » (Hannah Wilke). Celle-ci prend la pose, se drape, se dénude, celle-là s’affuble d’une perruque, d’un chapeau et d’une barbe (Eleanor Antin, Portrait du Roi) et se promène ainsi en rue, dans une bibliothèque, un magasin – les gens qu’elle salue semblent ravis : « J’ai commencé à voir que la vie humaine est construite comme la vie littéraire. (…) Derrière le fait, il n’y a que l’histoire et l’histoire est toujours fiction. »

Eleanor Antin, Portrait of the King, 1972 b&w photograph © Eleanor Antin / Sammlung Verbund, Vienna

Dans cette première salle (de libre accès), j’ai retrouvé Lili Dujourie, croisée à Ostende, avec six nus couchés sur le sol, dans des positions qui rappellent le nu en peinture ou en sculpture (il est parfois difficile de dire s’il s’agit d’un homme ou d’une femme). Il est interdit de prendre des photos à l’exposition, et dans un sens, c’est mieux : les œuvres isolées sont rares, le plus souvent il s’agit d’un ensemble de clichés et c’est l’ensemble qui porte une démarche, un questionnement.

Sanja Ivekovic montre une fillette serrée dans un corset, la bouche fermée d’un scotch noir, serrant la main tour à tour à des hommes et à des femmes. Carolee Schneemann fait du corps nu en mouvement un matériau pictural. Gina Pane se photographie dans un appartement tout blanc, habillée de blanc, mais elle s’automutile avec une lame de rasoir pour perturber la scène du rouge de son sang.

Lili Dujourie Untitled, 1977 Black-and-white photograph (from a series of 6)

© Lili Dujourie / Courtesy of Michael Janssen, Berlin / SAMMLUNG VERBUND, Vienna

Comment rendre compte d’une telle exposition, où 29 photographes se succèdent ? Certaines nous touchent plus que d’autres, comme Francesca Woodman (1958-1981) – la peau prise dans des pinces à linge, le corps en partie enfoui dans le sable, prostrée dans une vitrine en compagnie d’animaux empaillés… – des autoportraits imprégnés de mal-être que son suicide rend encore plus poignantes.

Quelques impressions marquantes. « Mes mots et toi ? » de Ketty La Rocca. Dans la même salle d’angle, « Etude pour deux espaces » de Helena Almeida : huit photos d’une main ouvrant ou refermant une porte, une grille – très beau jeu sur la création et l’observation, l’acteur/actrice et le spectateur/la spectatrice, l’intérieur et l’extérieur.

Helena Almeida, Work- 32 (Entreda 1), 1977 silver gelatin print © Helena Almeida / Sammlung Verbund, Vienna

Une grande salle est consacrée à Birgit Jürgenssen : photos, dessins, sculptures. Dans une aquarelle aux couleurs tendres, « Prenant le train aujourd’hui pour un futur meilleur », un enfant quitte son landau pour grimper dans le train d’une affiche pendant que sa mère regarde ailleurs. « Housewife » : sur un fond carrelé dans des tons pastel, une femme tout en vichy, du fichu rose au tablier bleu, et même son visage – seule une mèche de cheveux blonds échappe à l’uniforme de la ménagère.

Jürgenssen a beaucoup travaillé le thème de la chaussure « féminine » et aussi l’image de la mariée. « Sans titre » est un dessin magnifique où l’on devine un corps sous le grand voile de dentelle blanche qui tombe en écume sur le sol, s’y transforme en vague, se prolonge en mer : du haut de l’épaule, du bras, de la taille, de minuscules nageuses en maillot noir plongent – pour se sauver ? A l’avant-plan, on dirait que quelqu’un se noie. Je vous conseille son site.

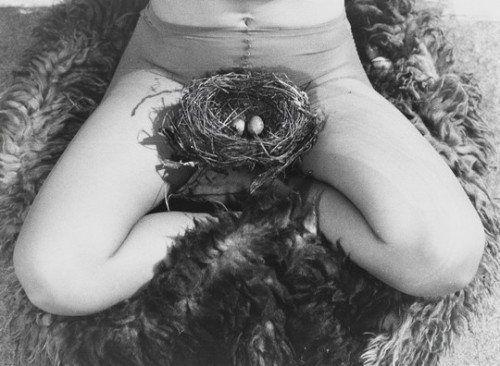

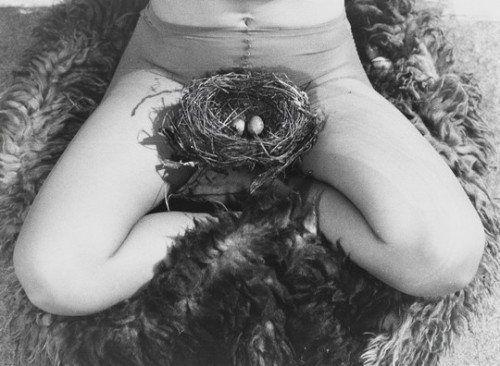

Birgit Jürgenssen, Nest, 1979 Black-and-white photograph © Estate of Birgit Jürgenssen / VBK, Vienna, 2012 / SAMMLUNG VERBUND, Vienna

« Change », « Art is a criminal action », « Exorcism House », « Objets caressants », « Le sexisme de la cuisine turque ou la volupté culinaire d’un empire »… « Woman » donne à voir du drôle, de l’inquiétant, du dérangeant, de l’esthétique. Cela vaut la peine d’être vu.

Comme l’écrit Daniela Seel dans « Le féminisme en 14 poèmes » (à télécharger sur le site de Bozar), il n’y a pas de « standard » féministe. « Mais la critique de la standardisation – qui va souvent de pair avec l’exclusion et la discrimination des apparences ou des comportements déviants – et la mise en question provocante des habitudes font partie des caractéristiques fondamentales des poèmes féministes, comme d’ailleurs de toute forme d’art qui ne se contente pas d’être appréciée ou de servir de simple ornementation, ce que suggère encore bien trop souvent le catalogue des rôles dévolus aux femmes, de la vie quotidienne aux productions hollywoodiennes. »

***

« El lenguaje nuevo de las fotógrafas insurrectas », par Álex Vicente (El País, 19/8/2014) : un article signalé par Colo, accompagné de dix illustrations en grand format (cliquer sur « Contra el estereotipo »).

« El lenguaje nuevo de las fotógrafas insurrectas », par Álex Vicente (El País, 19/8/2014)

19/8/2014 : Un article d'El Pais signalé par Colo, accompagné de dix photographies en grand format (cliquer sur "contra el estereotipo").

http://www.moma.org/collection//browse_results.php?object_id=165440

http://www.moma.org/collection//browse_results.php?object_id=165440