Sous une de ces jolies couvertures qu’offre souvent la Petite Bibliothèque des éditions Rivages, L’art et l’artisanat de William Morris rassemble, traduites et présentées par Thierry Gillyboeuf, trois conférences du célèbre fondateur anglais des Arts and Crafts, prononcées à la fin des années 1880.

« La révolution par le bonheur » : c’est sous cette excellente formule que Gillyboeuf rappelle qui est William Morris (1834-1896). Ce « précurseur du design », à la fois « poète, romancier, traducteur, dessinateur, ébéniste, peintre, imprimeur » s’est lancé dans l’art après avoir visité avec Edward Burne-Jones les cathédrales gothiques du nord de la France. Tous deux renoncent à des études religieuses après ce voyage initiatique : ils choisissent, pour Morris, d’entrer au service d’un grand architecte, pour Burne-Jones, de peindre sous le patronage de Rossetti.

Avec quelques amis, ils fondent « une petite entreprise artisanale » qui propose tout ce qui touche à la décoration d’intérieur : peintures, sculptures, vitraux, ameublement et bientôt tissus, tapis, broderies... Dissoute en 1875, elle ouvre la voie à Morris & Co, sa propre firme, dont les bénéfices iront au socialisme naissant – William Morris est un des fondateurs de la Socialist League. Il écrit aussi des articles et donne des conférences pour dénoncer l’idéologie du progrès et défendre un socialisme libertaire. Pour lui, le bonheur d’une société se mesure à l’aune de son art, même dans ses formes les plus simples.

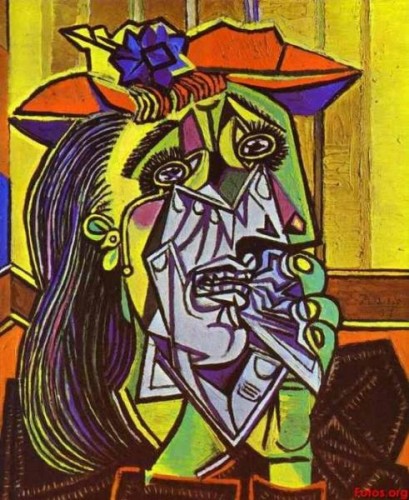

« L’Art et l’artisanat d’aujourd’hui » (Edimbourg, 30 octobre 1889) revient sur la définition des « arts appliqués » comme « la qualité ornementale que les hommes choisissent d’ajouter aux articles utilitaires ». Morris leur assigne un double objectif : « ajouter de la beauté aux résultats du travail de l’homme » et « ajouter du plaisir au travail lui-même ». Les arts appliqués sont donc nécessaires pour éviter et la laideur et l’avilissement. Comme « se nourrir serait une corvée sans l’appétit ou le plaisir de manger », « la production de biens utilitaires sans art ou sans le plaisir de créer est fastidieuse. » Rien de frivole, , mais « quelque chose de sérieux qui fait partie intégrante de la vie. »

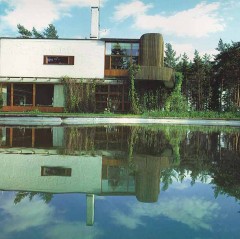

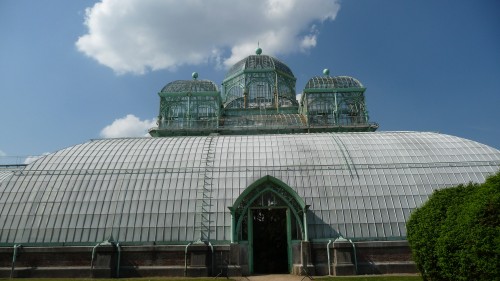

Son modèle ? Le Moyen Age, « époque de l’association parfaite des artisans dans les guildes de l’art », à l’opposé de son époque où, depuis plus d’un siècle, les hommes s’emploient à « surcharger la terre d’immenses blocs de bâtiments « utilitaires » » d’une grande laideur, avec ici et là, encore, du travail raffiné et soigné, de « style éclectique ». L’architecture est pour lui le fondement de tous les arts, elle embrasse toutes les disciplines. Alors que le commerçant est poussé à « donner aussi peu que possible au public et à prendre autant qu’il peut de lui », « l’éthique de l’artiste l’invite à mettre tout ce qu’il peut de lui dans tout ce qu’il crée. »

Un des « derniers représentants de l’artisanat auquel la production marchande a donné un coup fatal », Morris avait donné une autre conférence sous le titre « L’art en ploutocratie » (Oxford, 7 novembre 1883). Il y décrit les obstacles qui empêchent l’art d’être « une aide et un réconfort pour la vie quotidienne de chacun ». Sa vision du passé y est plutôt idéaliste – « au temps où l’art était abondant et florissant, tous les hommes étaient plus ou moins des artistes » – mais l’accusation claire : il reproche à la société de son époque d’être fondée « sur le travail sans art ni bonheur de la majorité des hommes ».

Pourfendeur de la guerre commerciale, que n’interrompt jamais aucune paix, William Morris s’indigne : « Je vous dis que le mécontentement gronde et j’en appelle à ceux qui pensent qu’il y a mieux à faire que de gagner de l’argent pour l’argent, pour aider à transformer ce mécontentement en espérance, pour ce qu’il appelle à la renaissance de la société. »

Enfin, « L’art : idéal socialiste » (New Review, janvier 1891) reprend les idées forces de Morris dans un discours de propagande plus radical. Les choses sont-elles allées trop loin, comme il le pensait ? Plus d’un siècle après sa mort, il faut bien reconnaître que l’artiste et l’artisan, aujourd’hui, ont encore plus de mal à creuser dans notre vie quotidienne le sillon de la beauté et du bonheur dans le travail.