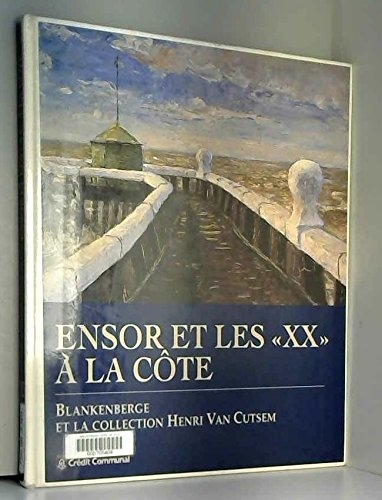

La mention « legs Van Cutsem » est omniprésente sur les étiquettes des œuvres exposées au Musée des Beaux-Arts de Tournai. Curieuse d’en apprendre plus sur cet homme, je me suis plongée dans la lecture de Henri Van Cutsem, un mécène, publié dans la collection « L’œuvre au miroir des mots » en 2018-2019, à l’occasion d’une exposition des Archives & Musée de la Littérature et du Musée des Beaux-Arts de Tournai. Richement illustré, l’essai consacré à ce mécène bruxellois abonde en citations tirées de sa correspondance avec les artistes qu’il soutenait et qui lui rendaient bien son amitié.

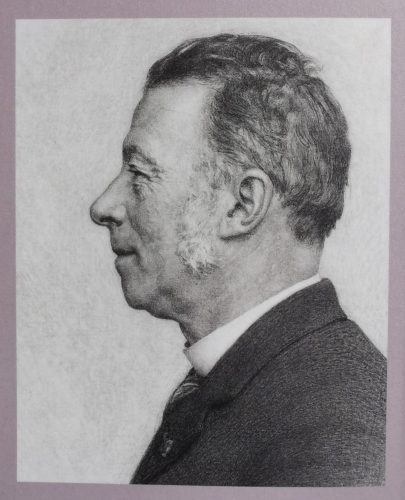

Louis Pion, Portrait d’Henri Van Cutsem, huile sur toile, s.d., legs Van Cutsem,

Tournai, Musée des Beaux-Arts (d'après la couverture du livre source)

Henri Van Cutsem (1839-1904) est décédé avant de voir l’écrin architectural qui allait abriter sa collection. Qui était-il ? Né dans une famille aisée qui détenait l’Hôtel de Suède (remplacé par les Galeries Anspach) à Bruxelles, Van Cutsem a grandi dans un milieu attiré par l’art. Sa mère venait d’une famille d’intellectuels, son père fut un élève prometteur d’Ingres avant de se consacrer au commerce d’œuvres d’art et à l’hôtel familial. Après des études de droit à Liège, Henri fit de même.

Son premier achat, à 35 ans, c’est l’Atelier, signé Henri de Braekeleer, que je vous avais signalé après vous avoir montré une autre toile du peintre, La Blanchisserie. Cette année-là, il épouse Léontine Van Opstal. Henri Van Cutsem s’intéresse d’abord au réalisme, à l’Ecole de Tervueren, à quelques artistes étrangers.

Henri De Braekeleer, L’Atelier, 1873, huile sur bois, 75 x 114 cm. Tournai, Musée des Beaux-Arts,

Legs Van Cutsem – 1904 (podcast à écouter sur le site du musée)

1880 est une année charnière dans sa vie : son fils Jean meurt cinq mois après sa naissance. L’année suivante, c’est le tour de Laure, sa sœur cadette. Enfin, en 1884, Henri Van Cutsem perd son épouse. Désormais, il cherche « la compagnie et le réconfort auprès des artistes » dont certains deviennent de véritables amis intimes. Vivre pour l’art et soutenir des artistes, moralement et matériellement, devient sa raison de vivre.

A part quelques œuvres d’impressionnistes français acquises lors des échanges belgo-français du groupe des XX à Bruxelles, ses achats visent à encourager ses amis artistes à travailler. Henri Van Cutsem les aide financièrement, leur écrit, les invite chez lui à Bruxelles ou à la campagne (Ochamps, dans la province du Luxembourg) ou sur la Côte belge, dans sa villa de Blankenberge. Sa correspondance comporte peu d’éléments intimes : il y relate des faits de la vie courante, ses voyages, des expositions, transmet des invitations, voire des conseils. En retour, Henri Van Cutsem aime qu’on soit présent à sa table et qu’on le tienne au courant du travail en cours.

A la fin de l’année 1894, Henri Van Cutsem est fait « Chevalier de l’Ordre de Léopold » en tant que mécène et protecteur des arts. Ses amis lui offrent un beau « Liber amicorum » composé d’études, de dessins, d’aquarelles, de chansons, de textes – un long poème, L’Art, que lui a dédié Lucien Solvay – et de partitions, avec en couverture un bas-relief en bronze argenté de Pieter Braecke. Le mécène mourra dix ans plus tard, après avoir pris des dispositions pour la pérennité de son action et de sa collection. Deux musées naîtront de ses legs d’œuvres d’art, de mobilier et de vaisselle : le Musée des Beaux-Arts de Tournai et le Musée Charlier à Bruxelles.

* * *

Dans la foulée de ma visite au musée des Beaux-Arts de Tournai, je vous ai préparé un petit feuilleton à suivre, si vous voulez, pendant que je m’éloigne un peu. Les prochains épisodes seront consacrés aux amis artistes d'Henri Van Cutsem.

Amicalement,

Tania