Il y a une jouissance particulière à découvrir un classique de la littérature à côté duquel on est passé, on ne sait pourquoi, et dont on devine, dès les premières pages, qu’il est de ces récits intemporels dont la force échappe à la poussière des siècles. L’homme sans postérité (1844) d’Adalbert Stifter, professeur, peintre et écrivain autrichien que Nietzsche comptait parmi les rares prosateurs allemands qui méritent d’être lus et relus, décrit en sept temps l’initiation de Victor, un orphelin désargenté, convoqué à la fin de ses études secondaires par un vieil oncle qui tient à ce qu’il séjourne chez lui avant de se lancer dans une carrière quelconque.

Cela commence par une joyeuse balade à la campagne de Victor avec des amis, pour l’anniversaire de Ferdinand. « Partout, c’est le printemps, aussi inexpérimenté, aussi ingénu qu’eux. » Pourtant, avant de rentrer chez lui le lendemain matin, Victor confirme à son ami ce qu’il avait déclaré : « Je ne me marierai jamais, et je suis bien malheureux ». Parti à l’aube, après quatre heures de marche, il est accueilli par son chien, le vieux Spitz, et la vieille femme qu’il considère comme sa mère, à qui il a été confié à la mort de ses parents.

Alors qu’elle lui montre les affaires qu’elle a préparées pour son premier poste, des vêtements, du linge, des livres, et de l’argent qu’elle a économisé pour lui, Victor lâche qu’il n’a « plus de goût à rien ». A bientôt soixante-dix ans, la mère se refuse à le laisser penser ainsi. « On doit se réjouir de tout, oui de tout. Le monde est si beau, il devient même de plus en plus beau aussi longtemps qu’on vit. » Victor doit apprendre à apprécier les choses. Après s’être rendu à pied chez son oncle, comme son tuteur l’y a engagé, il commencera une autre vie, se mariera... Mais Victor refuse l’argent qu’elle veut lui donner, qui lui revient à elle, et à sa fille Hanna, sa sœur de lait. La mère décide de le garder en dépôt jusqu’à leur majorité ; alors ils en disposeront à leur guise.

« C’est comme hier : les montagnes sont encore là, le soleil les éclaire, et les années ont passé comme si elles n’avaient été qu’un seul jour. » Victor se promène une dernière fois autour de la maison, trouve Hanna au jardin. Le cœur lourd à l’idée de quitter « les seuls qui aient été bons » pour lui, il lui confie son chien et lui offre une petite boîte en argent qu’il tient de sa vraie mère. « Il y a que tout est fini et que je suis l’être le plus seul qu’il y ait sur terre. » Vu que son oncle lui reprend son bien, il s’estime incapable de nourrir un jour une épouse. Hanna pleure avec lui, l’embrasse, et lui offre un portefeuille qu’elle a doublé de soie blanche, pour son voyage. Sous le regard ému de la mère, Victor s’en va au petit matin.

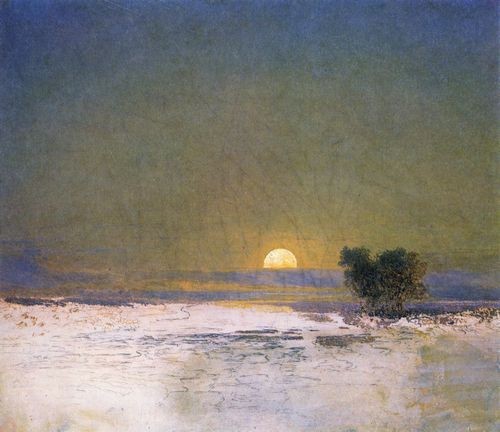

« Le monde devenait de plus en plus vaste, de plus en plus lumineux ; il s’étendait de plus en plus loin au fur et à mesure que le voyageur avançait. » Trois jours après son départ, le marcheur est rattrapé par un Spitz amaigri, affamé, fidèle. Après les petites montagnes apparaissent les hauts monts, Victor demande son chemin pour Attmaning, puis La Hul. Au col, le garçon d’auberge qui l’a accompagné pour lui en indiquer la direction montre comment atteindre le lac où il pourra se faire passer en bateau sur l’île où son oncle l’attend.

L’arrivée à l’Ermitage le glace : le vieil homme, méfiant, lui dit d’aller noyer son chien ! Révolté, Victor fait demi-tour, mais ne peut se faire entendre du passeur déjà trop éloigné. Il décide de dormir à la belle étoile quand Christophe, le domestique de son oncle, vient le chercher pour le repas et le rassure pour sa bête. Agapes silencieuses, puis on lui montre les deux pièces qui lui sont réservées, avant de l’y enfermer à clé.

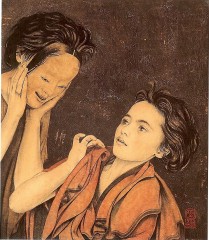

Dans un paysage d’une « terrifiante beauté », Victor découvre la vie rituelle de son oncle, un homme maigre et chenu d’allure négligée, qui lui laisse quartier libre entre les repas, lui ouvrant la grille d’entrée et la refermant à clé chaque fois. De l’extérieur, le jeune homme découvre la bâtisse et les alentours, le monastère abandonné, l’embarcadère où quatre barques sont cadenassées. Le deuxième jour, son oncle lui montre un portrait de son père à qui il ressemble, un « visage extraordinairement gracieux, franc et insouciant ».

Sinon, rien ne se passe et au bout de la semaine, Victor demande à son oncle pourquoi il l’a convoqué, car il désire repartir le lendemain. L’homme est étonné – il reste six semaines à son neveu avant d’entrer en service – et refuse. « Alors me voilà prisonnier ? » Victor, furieux, déclare que tous les liens entre eux sont dès lors rompus. Commence une période de découverte approfondie de l’île, de baignades dans le lac. Seule la nature et lui-même, pense Victor, échappent à toute cette vieillesse. Un jour, il se sent observé pendant qu’il nage. Son oncle finit par lui

adresser la parole aux repas, le conseille sur sa façon de nager, lui suggère de chasser. Convaincus tous deux que « jeunesse et grand âge ne vont pas ensemble », l’oncle et le neveu apprennent peu à peu à se connaître, à défaut de s’aimer. Enfin Victor découvrira les raisons de son séjour à l’Ermitage, dont il repartira changé, et avec de nouvelles perspectives.

La confrontation entre ces deux personnages est très particulière, un vieil homme qui s’enferme farouchement dans la solitude, un jeune homme qui la craint et se voit soumis à une épreuve dont le sens lui échappe. Une vie sans parents, une vie sans enfants, ce sont des thèmes douloureux que Stifter aborde dans L'homme sans postérité, avec une acuité qui ne laisse pas indemne.