Tropique de la violence, le titre du roman de Nathacha Appanah, née à l’île Maurice, n’est pas à prendre à la légère. Elle y donne tour à tour la parole aux protagonistes de cette histoire qui se déroule sur l’île de Mayotte, dans les Comores, vivants ou morts : Marie, une infirmière française arrivée là par son mariage ; Moïse, le bébé clandestin ; Bruce, le chef de bande qui règne sur Gaza, le surnom du bidonville, et quelques autres.

Enfant clandestin de Mayotte, Photo © Franck Tristan, "Je vais vous parler de Nadjidou..." (Rue89)

Marie n’arrive pas à être enceinte, son mari la quitte pour une Comorienne. Parmi les occupants de deux « kwassas sanitaires » amenés au CHR, une jeune fille porte un bébé « bandé comme une momie » dont elle ne veut pas : né avec un œil noir et un œil vert, elle le considère comme l’enfant d’un « djinn » qui porte malheur. A 34 ans, Marie adopte ce beau bébé à la peau noire que son mari accepte de reconnaître en échange du divorce.

Dix ans plus tard, mère et fils lisent ensemble L’enfant et la rivière de Henri Bosco, le livre préféré de Moïse. Mais à l’adolescence, leur complicité se fendille, le garçon « ne va pas bien », s’interroge sur sa vie de Blanc, sèche l’école. Marie lui raconte d’où il lui est venu, il en est troublé. Sans transition, on retrouve Moïse en cellule à quinze ans, venu se livrer à la police après avoir tué Bruce – l’île les a transformés en chiens.

Un jour, Marie s’est écroulée dans sa maison, et Moïse s’est enfui, incapable de faire face à sa mort. Il échoue parmi des voyous, souvent des clandestins, qui le fascinent dans la mesure où, sans Marie, il leur ressemblerait peut-être. Eux l’appellent Mo et cherchent d’abord à tirer tout l’argent qu’ils peuvent de ce garçon bien éduqué à l’œil de djinn pour acheter de l’alcool et de la drogue.

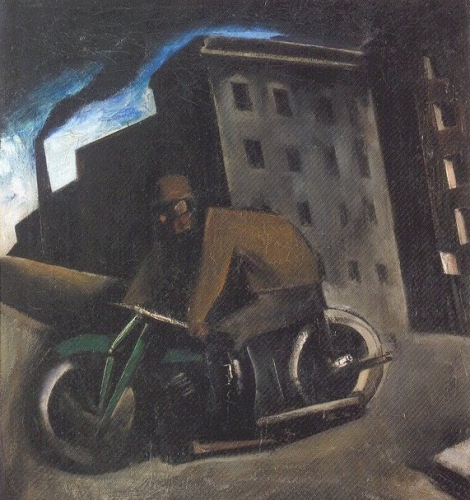

Bruce se souvient de la forêt, avant que s’étende « le plus grand bidonville de Mayotte », où son père l’emmenait chaque semaine faire offrande près du bassin d’eau verte qu’il fallait respecter. Il s’appelait alors Ismaël Saïd, allait à l’école française le jour, à la madrassa le soir. Mais à dix ans, il voit le film Batman et comprend qu’il est Bruce Wayne. Renvoyé du collège, battu par son père, il se met à voler et revendre aux clandestins, va chez les prostituées, se met à boire, à fumer, à se battre, à se faire « respecter » : « le roi de Gaza, c’est moi. »

Tropique de la violence (Prix Femina des lycéens 2016, Prix France Télévisions 2017) décrit la misère, l’errance, la débrouille, et comment Bruce exploite comme un « chef de guerre » tous les gamins qui le craignent et le servent. Autour de Mo, beau et naïf, il tisse sa toile. Moïse ne sait pas se battre, il en est publiquement puni dans une bagarre où Bruce lui balafre le visage. Moïse devient « Mo la cicatrice ».

En les laissant se raconter tour à tour, en suivant le regard de Stéphane, un Français venu à Mayotte pour la beauté de sa nature et plein de bonnes intentions – il fournit aux jeunes un local où lire, écouter de la musique, échapper à la violence, et se prend d’affection pour Moïse –, Nathacha Appanah décrit la dérive de ces gamins abandonnés à eux-mêmes dans une jungle sociale, tenant ses lecteurs jusqu’au bout dans l’espoir et dans la crainte.