En étrange pays (Another Country, 1991) de Karel Schoeman est un roman qui illustre sans doute ce lieu commun : lire, c’est voyager. « Quand le voyage s’acheva, il ne le sut même pas : il n’eut pas conscience du fait qu’ils étaient arrivés, et que le bruit, les embardées, les grincements, le balancement et les cahots de la voiture avaient cessé. » Avec cette première phrase, nous entrons dans la vie d’un homme malade qu’un long périple a mené, fiévreux et délirant, à Bloemfontein, en Afrique du Sud, à la fin du XIXe siècle.

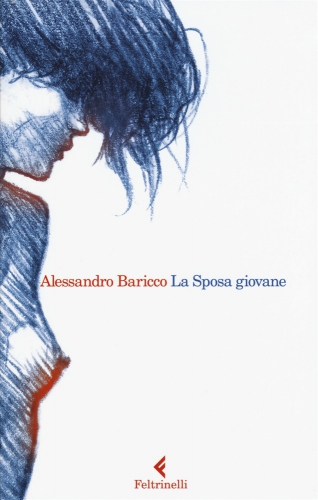

Rue de l’Eglise à Bloemfontein avec l’Eglise aux deux clochers au bout de la route. Colline Naval à l’arrière-plan.

(Vers 1900, photo tirée de South Africa and the Transvaal War, de Louis Creswicke. Wikimedia Commons)

Quand il revient enfin « au pays des vivants », le médecin qui s’occupe de lui à l’hôtel l’interroge : comment se sent-il ? a-t-il de quoi payer ? Versluis le rassure – « J’ai de l’argent » – et du même coup Frau Schröder aussi, qui craignait qu’il meure sous son toit. « Il entendait des voix qui parlaient dans une langue étrangère et les pieds nus des domestiques qui glissaient sur le sol d’argile ; de temps en temps, un Noir venait vider son seau, hésitant devant cet étranger malade, souriant quand on le saluait. »

Bloemfontein a l’habitude des gens qui arrivent chez eux mourants, attirés par son climat sec réputé favorable aux tuberculeux. M. Hirsch, le marchand juif qui a veillé sur lui pendant leur voyage interminable, vient lui rendre visite, avec des pêches de son jardin et du champagne, heureux de le voir revenu à lui. Versluis, encore très faible, épuisé par la visite, est conscient d’une chose essentielle : « Il voulait vivre. »

Un autre visiteur se présente, prévenu par Hirsch, « un jeune homme au visage étroit et vivant », le pasteur Scheffer, de l’Eglise luthérienne. Quand le malade lui dit avoir l’habitude d’être seul, sans que cela lui pose problème, le pasteur s’étonne et lui parle, avec une franchise inhabituelle pour Versluis, de la solitude, du pays, des livres (Virgile et Montaigne). « Je ne suis membre d’aucune Eglise », précise-t-il à son jeune visiteur mal à l’aise et en même temps si simple, imprévisible, plein de bonnes intentions, qui l’invite gentiment à passer au presbytère, quand il ira mieux.

Versluis découvre peu à peu la petite ville « de poussière, de chaleur, et de longues rues très droites ». On y parle anglais ou une drôle de langue avec des mots hollandais ou parfois allemand. Les Hirsch, connus pour leur « charité active », l’emmènent en promenade dans leur voiture conduite par un cocher malais, l’invitent chez eux – une maison très confortable et remplie d’enfants, un jardin.

L’hôtel devenant trop bruyant, les nuits trop agitées (la toux d’une jeune femme dans la chambre voisine), le Hollandais finit par trouver un autre logement grâce au pasteur qui lui parle de Mme Van der Vliet, une riche veuve sans enfants qui offre volontiers l’hospitalité aux gens dont les manières lui conviennent. Elle accueille déjà Mlle Pronk, qui va bientôt se marier, Polderman, un jeune vendeur, et Du Toit, son ami qui vient du Cap.

« Versluis s’aperçut avec un sentiment de bien-être qu’une nouvelle vie avait commencé ou au moins une nouvelle phase clairement définie de son séjour en Afrique, dans une maison fraîche et calme avec de hautes chambres où tout suivait son cours dans un silence presque absolu : une vie de grand lit et d’oreillers de plume, de nappes blanches, de serviettes de table amidonnées et de serviettes de toilette propres ; une maison qui sentait la cire d’abeille et la térébenthine, dans laquelle les stores baissés atténuaient l’éclat du soleil de l’après-midi et où l’on apportait des lampes quand le soir commençait à tomber. »

Chez Mme Van der Vliet, une femme de tête, il découvre comment vivent les bourgeois hollandais et comment ils se plaignent du pays dans lequel ils se sont exilés : « L’Afrique ne valait rien (…), et on ne pourrait rien en faire à cause de ses sécheresses, de ses tempêtes de grêle et de ses sauterelles. » Van der Vliet, le second mari, est fier de son jardin, c’est son royaume, alors que la maison est celui de sa femme.

Sur l’insistance du pasteur, Versluis accepte de participer à une soirée à l’école du couvent anglais, où chacun lit de la poésie, surtout des femmes, dont Mme Hirsch. Scheffler lui présente sa sœur, une jeune femme « sérieuse en robe bleue », qui semble la seule à attendre vraiment quelque chose de ce partage poétique. Au moment du départ, elle tire deux cannes de derrière son fauteuil et Versluis découvre qu’elle est infirme. Après avoir échangé quelques paroles avec elle, il réalise qu’elle est, comme son frère, « sans hésitation ni réserve » envers les étrangers, ce dont il n’a pas l’habitude.

Elle insiste sur la satisfaction que son frère retire de ses conversations avec lui. « Comment sa présence et sa compagnie pouvaient-elles signifier quelque chose pour un jeune pasteur vivant au cœur de l’Afrique ? s’étonna-t-il. Ou la solitude pouvait-elle être si grande, réfléchit-il en se tenant devant son miroir ; le désespoir était-il si intense ? »

En étrange pays raconte la vie nouvelle de Versluis en Afrique du Sud, sa découverte progressive du pays, de ses habitants, du « veld », et la prise de conscience, chez cet homme qui vivait seul avec un domestique en Hollande, de l’importance de pouvoir parler avec quelqu’un. Les hauts et les bas de sa santé compteront finalement moins que ces rencontres vraies, même si la mort reste une menace permanente et un sujet de réflexion inévitable.

Keisha (en lisant en voyageant) et Dominique (A sauts et à gambades) m’ont fait découvrir ce beau roman, je les en remercie. Cette lecture me donne envie de pénétrer plus avant dans l’œuvre de Karel Schoeman (1939-2017).