Par où commencer pour évoquer ces Souvenirs de l’avenir de Siri Hustvedt ? Le titre reprend littéralement celui du roman traduit de l’anglais par Christine Le Bœuf, Memories of the Future (2019). Il lui ajoute une rime bienvenue – en phase avec cette traversée du temps et son souci du rythme dans l’écriture.

Memories of the Future | Siri Hustvedt | Writer

Pour une fois, je partirai de la dernière phrase : « Une histoire en est devenue une autre. » J’aurais pu choisir celle-ci : « Ce livre est un portrait de l’artiste en jeune femme, l’artiste venue à New York pour lire, souffrir et écrire son mystère. » Cette jeune femme, S. H., a les mêmes initiales que Sherlock Holmes, qui a son rôle dans le roman. On l’appellera bientôt « Minnesota », d’après le pays qu’elle a quitté en août 1978 pour l’île de Manhattan.

Elle s’était donné un an pour écrire un roman. Elle avait vingt-trois ans, une licence en philosophie et en anglais, cinq mille dollars économisés en travaillant comme barmaid. Elle avait loué un appartement sombre au 309 de la 109e Rue Ouest. New York, la ville des films, des livres, réelle autant qu’imaginaire, elle voulait d’abord l’apprivoiser. Ecrire le matin, circuler en métro l’après-midi, user de sa « liberté toute neuve » pour explorer, observer la variété des êtres, écouter les langues parlées, excursionner jusqu’à Greenwich Village. Là surgit une personnalité de premier plan dans Souvenirs de l’avenir : « la baronne Elsa von Freytag-Loringhoven, née Elsa Hildegard Plötz, artiste proto-punk et absolue rebelle » dont la plupart des poèmes étaient inédits et dont S. H. ne retrouve aucune trace au Village. Une figure de l’insurrection qu’elle oppose aux abus de pouvoir des « grands hommes ».

Regarder les gens et la manière dont ils sont habillés, découvrir les librairies, les bibliothèques, lire, lire pour s’augmenter soi-même jusqu’à devenir « cette géante » qu’elle voulait être. Cette année-là, elle a tenu un journal, « Ma nouvelle vie », où elle dessinait aussi (comme sur son site), un cahier retrouvé il y a peu – « je l’accueillis comme si c’était un parent bien-aimé que j’avais cru mort » – en triant avec sa sœur les affaires de sa mère qui devait quittait son appartement. Sa mère oubliait tout, certains jours plus que d’autres.

Dans son journal de septembre 1978, figurent son héros imaginaire Ian Feathers (I. F. ou « if ») et sa voisine de palier qui psalmodie tous les soirs amsah, amsah, amsah. Elle mettra un certain temps à comprendre qu’amsah est en réalité « I’am sad » (je suis triste). Lucy Brite, comme indiqué sur la boîte aux lettres de sa voisine, siffle souvent et cela rappelle à S. H. son père médecin, qui sifflait quand il était de bonne humeur. Dès le premier chapitre s’entremêlent passé, présent et avenir, de l’enfance au « maintenant » de la narratrice, âgée de soixante et un ans en 2016, mariée avec un physicien, Walter, dans leur maison de Brooklyn.

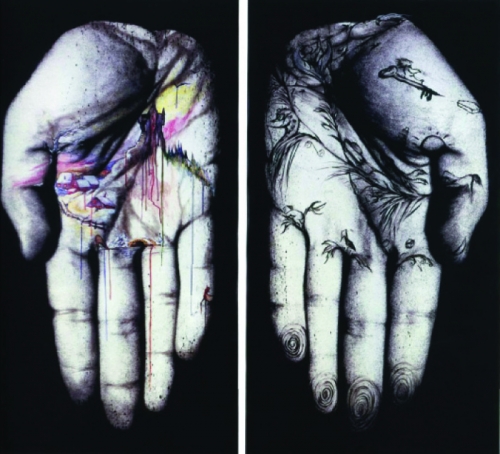

Ce gros roman, qui comporte une dizaine de dessins de l’autrice, ne se résume pas. Outre la mystérieuse Lucy (qui a l’air normal quand elle la voit), la plus importante rencontre à New York est celle de Whitney, une « artiste-poète » qui s’assied à côté d’elle pour écouter John Asbery lire ses poèmes au centre-ville : « belle, sophistiquée, un être effleuré par une brise féerique », elle deviendra et restera sa meilleure amie au sein de la bande des cinq qui se forme autour d’elles.

Tout ne va pas pour le mieux dans le meilleur des mondes à NY. Un soir, un homme à l’air poli, croisé dans la rue, s’approche de son visage et l’insulte, plein de rage. Elle rentre chez elle « le cœur battant » – se sent vulnérable. Elle vivra d’autres expériences de ce genre, bien plus déstabilisantes. Quand elle parle à Whitney des voix et des propos bizarres de Lucy le soir, son amie trouve à sa voisine « un potentiel fictionnel énorme ». S. H. n’a toutefois pas mentionné le stéthoscope (cadeau de son père) qu’elle utilise parfois pour mieux l’écouter : il lui faut éclaircir ce mystère, une énigme peut-être criminelle.

« Toute histoire porte en elle une multitude d’autres histoires. » Malcolm Silver, un inconnu attirant qui l’a dévisagée lors d’une réunion, réapparaît à une conférence sur Shelley donnée par Paul de Man, « grand homme » tenant tout le public sous son charme (on ignorait alors que ce professeur de littérature « portait la souillure du fascisme »). A la fin, M. Silver lui adresse la parole et lui conseille Surveiller et punir de Foucault. « Toquée d’amour », elle va le lire ainsi que Derrida, Lacan, Kristeva, Barthes et les auteurs alors en vogue. « Fille rencontre Garçon » : son idylle avec Malcom durera deux mois et demi. Une des variations du roman sur le désir et le masculin.

Peut-on être belle et intelligente, amoureuse et féministe, imaginative et curieuse du réel, sorcière et critique, victime et dangereuse ? Siri Hustvedt, « qui n’aime rien tant que jouer avec les idées, les étirer comme des élastiques ou les retourner comme les doigts d’un gant » (Le Monde), raconte dans Souvenirs de l’avenir de multiples histoires entre lesquelles les liens s’étoffent au fur et à mesure. Si l’on accepte de la suivre ou plutôt de se laisser « dérouter » dans ce récit morcelé, dans les va-et-vient entre celle qu’elle fut, celle qui se souvient et celle qui écrit, on est époustouflé par sa manière de tirer les fils l’un après l’autre en titillant notre curiosité, tout en appelant à l’esprit critique.

Je vous recommande la première des vidéos proposées sur le site de l’éditeur : Siri Hustvedt y parle de son intention d’écrire sur la mémoire et le temps, de ses débuts difficiles pour ce roman avant qu’elle reprenne pour aboutir à cette « forme organique complexe » où la narration et l’imagination s’interpénètrent. La vidéo sous-titrée illustre bien sa lucidité, la clarté de sa pensée, sa drôlerie aussi – jusqu’à rire, comme S. H. le fait si souvent avec son amie dans Souvenirs de l’avenir.