Singulières et plurielles (1992), ce titre de Colette Nys-Mazure, avec qui bien des lecteurs ont fait connaissance à travers Célébration du quotidien, est le livre d’une femme sur les femmes – « peut-être parce que souvent ce sont les hommes qui ont écrit sur les femmes, en leur lieu et place » – mais Nys-Mazure n’y tient pas la plume pour polémiquer. « Ce n’est qu’une femme occupée à tailler une large tranche de poésie dans le pain tout chaud des jours. » (La cuisine du poète) Une cinquantaine de textes courts, « suite de portraits en mouvement, d’instantanés », accompagnés de quelques photographies. En voici quelques-uns.

Portrait par Wilhelm Balmer (1865-1922)

FIDELE

Elle est de ce qui croit, persiste et tient. Elle s’obstine à brûler sous la neige, à s’enraciner au désert. Quand tous se taisent, elle muse encore. A l’aigu de la fatigue, paupières papillonnantes, elle vacille mais demeure debout. Elle repeint les meubles de jardin, recoud boutons et ourlets, pique dans ses cheveux un peigne d’aïeule. Fait ricocher l’amitié, recueille les mots d’enfants et les cris d’adieu. Arpenteuse chargée du poids léger de l’amour sans borne ni condition. Ils peuvent sourire, les oublieux qui baissent le front sous le feu des rosaces ; s’ils durent, c’est un peu parce qu’elle veille.

MATINALE

Elle marque son territoire aux parages du matin ; d’oiseaux précoces, elle balise la ténèbre. Entre les flaques de ciel cerné d’obscur, elle devine un jour à naître et s’y destine ; regard planté dans l’échancrure. On la croirait sœur des chouettes – les chevêches, les hulottes – mais elle guette l’alouette et devance de peu son tracé ivre. Lorsque celle-ci tarde à poindre, elle patiente et jalonne son espoir de blancs poèmes.

IRREDUCTIBLE

Elle, dure et nouée. Maigre noyau séché, dont l'arête écorche la paume de bonne foi. Elle ne se fendra pas, la cruelle, la sans-coeur. La rebelle. Le caillou cogne et entaille, meurtrit. L'impitoyable. Casserait plutôt que de se laisser arrondir. Elle rebondit sur le mur mauvais. Blesse irrévocablement.

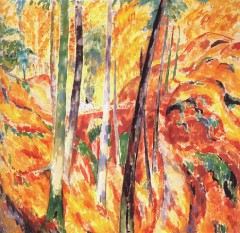

Van Rysselberghe, Jeune femme à contrejour

RANDONNEUSE

Elle s’en va parfois. Loin des autres, tous. Se donne congé, se livre à elle-même au ventre d’une maison très étrangère, le long d’une berge, au feuillu des forêts. Se retire pour éprouver si la vie la traverse encore. Faut-il émonder, greffer, tailler ? Table rase. Autour d’elle, murmures, soupçons. Elle n’en prend pas ombrage. Qui éclairerait-elle si elle n’y voyait plus ? Elle glisse en ses limbes. Elle remontera un fil ténu ou de bruissantes étoiles.

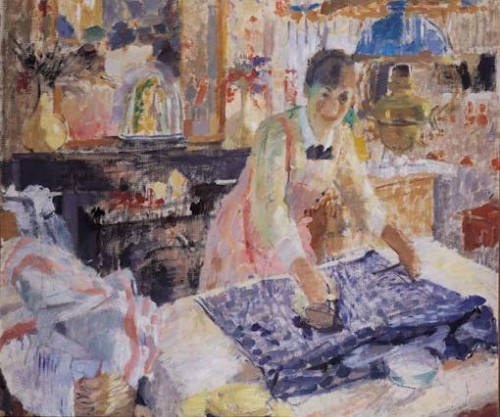

SOURCIERE

Silence sur l’oubli ; à l’affût de la fêlure. L’ébranlement. Une pluie sur la mer réveillerait le jardin roui de soleil. Le coquelicot contre la chaux aveuglante d’un muret excitera le sauvage bleuissement des jacinthes dans le bois d’enfance. Un plissement tendre des yeux épelle l’ombre du père. Un instant. Fugace connivence. Comme des copeaux épars invoquent la forêt. D’un simple attelage de syllabes, d’une cascade de voyelles, jouent les harmoniques. Ecart, grand écart entre l’objet et le poème. Moins reflet que recréation. Une sorcellerie.