Dans L’art et l’artisanat, que je vous ai présenté l’an dernier, William Morris (1834-1896) explique son engagement artistique. Dans L’âge de l’ersatz et autres textes contre la civilisation moderne, un choix de textes traduits et présentés par Olivier Barancy aux Editions de l’Encyclopédie des nuisances (Paris, 1996), il parle des liens nécessaires entre l’art et le travail. Pour Morris, « l’art est l’expression de la joie que l’homme tire de son travail ».

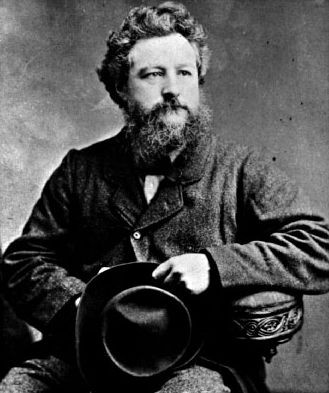

Autoportrait de William Morris, 1856, Victoria and Albert Museum.

Morris était à l’occasion orateur en plein air (ce qui était alors interdit) et passait pour un agitateur, il a été arrêté à plusieurs reprises lors de manifestations. Le socialiste anglais a donné environ deux cents conférences dans tout le pays, dont quarante ont été publiées de son vivant. C’est davantage un tribun qu’un théoricien. Influencé par Ruskin, il estimait que l’aventure esthétique ne peut être séparée de l’engagement social.

L’auteur rejette l’architecture victorienne et la confusion entre civilisation et commodités bourgeoises accumulées sur le dos des travailleurs. Aussi considère-t-il l’époque moderne comme « le siècle des nuisances ». Le traducteur a traduit « makeshift » (pis-aller, expédient, substitut, succédané) par « ersatz » (un anachronisme puisque le mot ne s’est imposé en français et en anglais qu’avec la Première Guerre mondiale) parce que ce mot « possède en français une force critique qui correspond parfaitement au propos de Morris ». Il termine son avant-propos par cette citation de l’auteur : « Sans parler du désir de produire de belles choses, la passion dominante de ma vie a toujours été la haine de la civilisation moderne. »

Le recueil s’ouvre sur le manifeste de la Société pour la Protection des Monuments Anciens, créée à son initiative et toujours vivante aujourd’hui. Morris y rappelle comment on réparait autrefois les édifices sans craindre d’en modifier le style, ce qui menait à une diversité de styles intéressante, chaque époque y laissant son empreinte. Il ne supporte pas la « restauration » contemporaine qui détruit pour ajouter et aboutit à une mystification – résultat de l’affligeante absence de style propre au XIXe siècle. L’objectif de cette Société est donc de protéger les bâtiments anciens sans les restaurer ni les abandonner, mais en les réparant simplement, dans une « sollicitude constante ».

Le recueil s’ouvre sur le manifeste de la Société pour la Protection des Monuments Anciens, créée à son initiative et toujours vivante aujourd’hui. Morris y rappelle comment on réparait autrefois les édifices sans craindre d’en modifier le style, ce qui menait à une diversité de styles intéressante, chaque époque y laissant son empreinte. Il ne supporte pas la « restauration » contemporaine qui détruit pour ajouter et aboutit à une mystification – résultat de l’affligeante absence de style propre au XIXe siècle. L’objectif de cette Société est donc de protéger les bâtiments anciens sans les restaurer ni les abandonner, mais en les réparant simplement, dans une « sollicitude constante ».

« Architecture et histoire » revient sur ce rejet d’une « version académique de l’original ». La patine des ans et du climat ne doit pas être effacée. Morris insiste sur la dimension collective de tout ouvrage architectural. La qualité d’un tel travail de coopération est déterminée par les conditions sociales. Au Moyen Age, les guildes protégeaient les artisans. Ceux-ci vendaient leurs produits localement, il existait même des lois contre les spéculateurs et les accapareurs, pour favoriser un rapport direct entre fabricant et utilisateur. A partir du XVIe siècle, la recherche croissante du profit va transformer les conditions de travail, on va fabriquer des biens pour la vente et non plus pour l’usage, et finalement, au XIXe, l’ouvrier d’abord « abaissé au rang de machine » en devient quasi l’esclave, dans une nouvelle « barbarie ».

Rear of Red House, Bexleyheath © David Kemp for Geograph Britain and Ireland

Le but du socialisme pour Morris est de rendre les hommes heureux : « une vie pleine, libre, et la conscience de cette vie ». Dans « La Société de l’avenir », il explique sa vision d’une société sans luxe : on y mène une vie simple et naturelle ; on y enseigne, en plus de la lecture et de l’écriture, les arts manuels élémentaires – une société sans riche ni pauvre.

Mais rien de frivole dans la décoration des objets utilitaires : il s’agit d’embellir et aussi de rendre le travail agréable. Une habitation est belle si elle est bien construite et adaptée aux besoins des hommes. Peinture et sculpture sont liées à l’architecture, mère de tous les arts et qui les contient tous. Morris s’insurge contre les maisons « utilitaires » bâties durant son siècle, et contre la fausse ornementation commerciale. Lutter pour débarrasser l’art de l’ersatz est pour lui une priorité. Il faut retrouver la tradition coopérative pour redevenir de bons ouvriers et artisans (« Les arts appliqués aujourd’hui », 1889).

Une vue intérieure de Red House, la maison de William Morris

Un an plus tard, William Morris dresse le bilan de sept années de socialisme (« Seven years Ago and Now »). Pas encore de bénéfices concrets, mais les principes socialistes sont devenus des lieux communs. Le mouvement a connu des réussites et commis des erreurs, mais son point de vue sur la civilisation est mieux partagé. Morris ne croit pas ni au réformisme ni à l’émeute. Pour lui, il est essentiel d’abord de « former des socialistes », une prise de conscience massive est une nécessité préalable à l’action et au changement. (« Où en sommes-nous ? »)

Le texte éponyme de ce recueil date de 1894 : « l’âge de l’ersatz », voilà comment il qualifie son époque, frustré devant « l’omniprésence des ersatz » que les gens achètent à la place de produits dont ils connaissent l’existence mais qui leur sont inaccessibles, comme le pain crayeux faute de bonne farine, la margarine au lieu du beurre, des vêtements hideux et des chaussures qui déforment pieds et jambes. Morris considère les voyages comme un ersatz de divertissement – « En toute sincérité, ce qui m’agrée le plus est un moment de calme, sans préoccupation immédiate, après lequel je me remets au travail l’esprit libre. »

Photo de William Morris sur Wikimedia Commons

Maisons modernes mal agencées, villes indignes de ce nom, banalisation du paysage rural, son réquisitoire contre l’époque est impitoyable. Pour mettre fin à cette dérive, et à ce poison de la civilisation qu’est la pauvreté, le socialiste anglais prône la nécessité de « la meilleure éducation possible », quel qu’en soit le prix, la fin du gaspillage, la reconnaissance de tous comme des citoyens à part entière.

Quelques annexes intéressantes témoignent du combat social de Morris. Il réagit par lettre aux articles parus dans différents journaux pour sauver une église abbatiale de la restauration (un mois avant de fonder la Société protectrice citée plus haut), signe une pétition contre le tunnel sous la Manche, dénonce la pollution d’un fossé, réclame la protection d’Oxford contre la destruction. Il défend la forêt de charmes d’Epping et même la cathédrale de Rouen contre les « dommages sérieux et durables » d’une restauration excessive. L’âge de l’ersatz ou les colères d’un homme engagé.