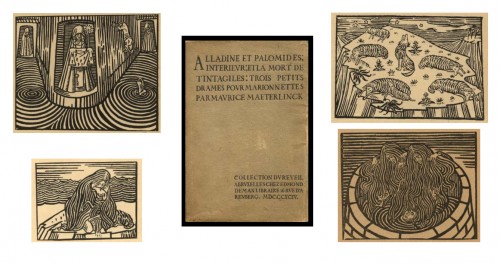

On trouve souvent, dans les ruelles des villes en bord de mer, l’une ou l’autre galerie où plages et ciels s’offrent aux passants en compositions convenues et couleurs factices – il n’est pas facile de peindre et faire sentir l’atmosphère marine, l’eau et ses couleurs changeantes. Jusqu’au 21 avril, les galeries du fort Napoléon, à La Seyne sur Mer, proposent une rétrospective de Bernard Conte (1931-1995).

A l’Office du tourisme des Sablettes, l’affiche avait accroché mon regard : deux pêcheurs et leurs casiers, la tache jaune d’un tablier, des tons gris, bleus, beiges, et un chemin pour l’œil, de la barque échouée sur la grève vers les bacs de pêche, le sable, l’ourlet d’écume, la mer, les rochers et deux voiles, au loin. C’était l’occasion de découvrir ce fort Napoléon resté jusqu’alors pour moi une simple indication en bord de route à Tamaris.

Le fort a été bâti à la place d'une redoute édifiée par les Anglais, reprise par Bonaparte, à la tête de sept mille hommes, ce qui lui valut ses galons de Général de Brigade. Devenu empereur, il a fait construire, en haut de la colline Caire, un fort carré avec une cour centrale. Une seule route y grimpe et débouche sur de gros murs d’enceinte où la porte ouvre le passage vers une cour d’où rayonnent différentes galeries. C’est aujourd’hui un centre culturel. La Galerie de la Tête d’obsidienne y expose des artistes contemporains confirmés, les Galeries du fort sont réservées à la création régionale.

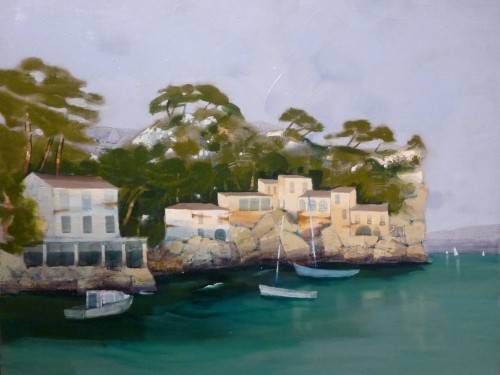

Dès la première où je suis entrée, le charme opère : de petites toiles se succèdent dans une longue salle voûtée où pierres et briques offrent un support en harmonie. Les vues de Bernard Conte sont éclairées de manière à laisser jouer autour d’elles l’ombre et la lumière. Ce sont presque toujours des bords de l’eau, parfois un mas en Provence ou un moulin. Devant des maisons sur pilotis, des pêcheurs sur leurs barques. Entre des pins courbés par le vent, des bateaux blancs dans une baie, les bleus mouvants de la mer.

Etier à marée haute (détail) © Bernard Conte

Les couleurs, l’atmosphère, voilà ce que le peintre capte avant tout, que ce soit à Venise ou à Bruges, ou, le plus souvent, sur des rivages de France, au centre de Paris, en Normandie, au bord de l’Atlantique ou de la Méditerranée. Les bâtiments ne sont qu’esquissés, avec portes et fenêtres, mais la lumière sur les murs est vivante, et à leurs pieds, des embarcations bougent doucement sur l’eau.

Bruges (détail) © Bernard Conte

C’est là, dans le bas des toiles, qu'elles prennent vie : des personnages y apparaissent, gondoliers, rameurs, passagers, promeneurs sur les berges de l’île Saint-Louis, amoureux, pêcheurs…

Ile Saint-Louis (détail) © Bernard Conte

Au bout d’une autre galerie, des natures mortes aux tons délicats : des fleurs, des pots, et une cage à oiseaux qui revient dans plusieurs toiles. Dans la grande Cage aux bouvreuils à découvrir plus loin, dans une petite salle plus intime, des bouquets de fleurs et un panier de fruits rouges tiennent compagnie à un couple d’oiseaux. C’est à gauche du couloir principal qui mène vers le plus grand tableau de cette exposition, En Auvergne, le plus mystérieux aussi.

En Auvergne (détail) © Bernard Conte

Bernard Conte est né dans le Cantal, a grandi entre l’Auvergne et Sèvres. Décorateur, il a pu gagner assez d’indépendance pour vivre sa passion de toujours, la peinture. Dans les années soixante, il transforme une vieille maison dans l’île de Noirmoutier en restaurant. La saison finie, il peut peindre, voyager jusqu’au Maroc ou dans les îles Lofoten.

En Dordogne (détail) © Bernard Conte

En 1989, il installe son atelier à Six-Fours, tout près de La Seyne, et c’est ainsi qu’est née cette exposition d’œuvres prêtées par son épouse. On y reconnaît des coins de la région (Dans la baie de Toulon), les blanches calanques où seuls les pins mettent du vert (Yachts au mouillage). Les formes sont simples, les couleurs claires. « Avec leurs aplats et surtout ce geste si particulier qui les guide, les œuvres de Bernard Conte racontent une nature décryptée et retranscrite. » (Jean-Christophe Vila)

Baie de Toulon (détail) © Bernard Conte

Dans les dernières salles – mais ai-je visité ces galeries dans l’ordre ? je ne sais –, des silhouettes de jeunes femmes m’ont paru fades après tous ces paysages de plein air. Le nom de Bernard Conte m’était inconnu, je ne l’oublierai pas. Cette rétrospective seynoise lui rend un bel hommage. Si vous montez à pied ou en voiture jusqu’au fort Napoléon, vous y goûterez de précieux moments de contemplation paisible.