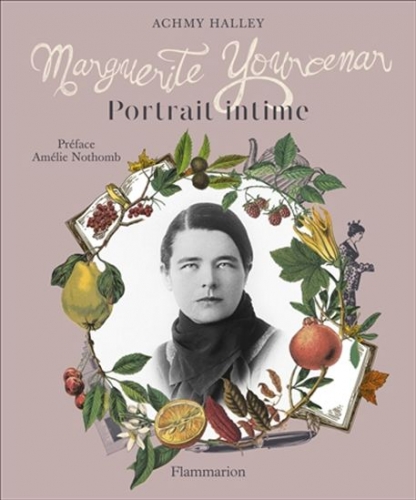

Marguerite Yourcenar, Portrait intime est un bel album signé Achmy Halley, paru en 2018. De très nombreuses illustrations accompagnent cette approche biographique, axée sur sa personnalité plutôt que sur son œuvre. Journaliste et auteur pour la jeunesse, chercheur en littérature contemporaine, Halley a consacré sa thèse de doctorat à Marguerite Yourcenar et publié plusieurs ouvrages à son sujet ; il a dirigé la Villa Marguerite Yourcenar ou Villa du Mont-Noir près de Lille, devenue un centre de résidence d’écrivains européens.

Amélie Nothomb, dans la préface, se souvient du choc ressenti à dix-neuf ans quand elle a lu les Mémoires d’Hadrien : « Ainsi il était possible d’écrire à une telle altitude. » Elle regrette de ne pas avoir écrit alors à celle dont l’œuvre l’a sauvée en la guérissant de sa « paranoïa de la féminité », celle dont le visage « n’a jamais été aussi beau qu’en sa vieillesse ».

L’entrée en matière d’Achmy Halley m’a fait peur : « Je me souviens de ce que j’ai pensé quand j’ai pris ma douche pour la première fois dans la baignoire de Marguerite Yourcenar : « Mais qu’est-ce que tu fous là ? » C’était au début des années 2000. » Mais son admiration pour elle est sincère, née à dix-huit ans quand il l’a vue à Apostrophes (Bernard Pivot lui avait rendu visite sur l’île des Monts-Déserts en 1979). Yourcenar a voulu que sa maison, préservée telle quelle, puisse s’ouvrir au grand public quelques semaines en été.

Explorant les bibliothèques dans chaque pièce de Petite Plaisance (l’inventaire a été réalisé par son hôte, Yvon Bernier, ami et bibliographe de Marguerite Yourcenar), à l’écoute de toutes les anecdotes, l’auteur est ému de découvrir non pas cette « star de la littérature mondiale, froide et hautaine » que les médias montraient au moment de son élection à l’Académie française à 77 ans, mais l’univers intime et familier d’une femme « sensible, passionnée et vulnérable ».

C’est par cet « événement littéraire » de 1981 qu’il ouvre l’album de sa vie. Yves Saint Laurent a dessiné sa tenue de cérémonie – Yourcenar a refusé de porter « le trop militaire habit vert ». Puis il raconte la naissance de cette « pauvre petite fille riche » en 1903, avenue Louise à Bruxelles. Sa mère, Fernande Cartier de Marchienne, n’y survit que onze jours. L’enfant vivra avec son père, Michel Cleenewerck de Crayencour, dans le petit château de Flandre où habite « sa détestable mère ».

Dès qu’elle peut voyager, elle partage la vie « errante et insouciante » de son père, sans fréquenter l’école, initiée par lui à l’amour des grands textes et de l’art. A douze ans, elle compose un sonnet pour sa gouvernante, puis des poèmes inspirés des romantiques. A Bernard Pivot, elle l’avouera : « Enfant, j’ai désiré la gloire. » Son père fait publier son premier recueil de poèmes pour ses 18 ans (Le jardin des Chimères), un deuxième l’année suivante (Les dieux ne sont pas morts). Elle choisit d’écrire sous le nom de Marg Yourcenar, anagramme qui deviendra son nom légal.

L’album d’Achmy Halley montre des photos de toute sa vie, des voyages, les couvertures de ses livres… En 1929, Alexis ou le Traité du vain combat, le premier texte accepté par un éditeur, marque la naissance de Yourcenar en tant que « véritable écrivain ». Axé principalement sur son mode de vie, ce Portrait intime est truffé de citations tirées de son œuvre ou de sa correspondance.

D’abord amoureuse d’André Fraigneau, proche de Cocteau, passion impossible qui lui inspire Feux en 1936, elle noue aussi de tendres amitiés féminines en Grèce. En 1937, elle rencontre une Américaine à Paris : Grace Frick, trente-quatre ans comme elle, qui va partager sa vie. Quand Grace rentre aux Etats-Unis pour préparer une thèse en littérature anglaise à Yale, Marguerite l’y rejoint bientôt et reprend là ses recherches historiques sur l’empereur Hadrien.

Son retour en Europe sera de brève durée : en octobre 1939, elle s’embarque pour New York où elle va vivre en appartement avec Grace Frick. Pour survivre, elle donne des cours particuliers, fait des traductions, écrit des articles, donne des conférences. Après la guerre, elle décide de rester aux Etats-Unis et obtient la nationalité américaine en 1947 sous le nom de Marguerite Yourcenar. En 1950, elles s’installent dans une maison de bois sur l’île des Monts-Déserts

Nous voilà à la fin du prologue. Dans Marguerite Yourcenar, Portrait intime, Achmy Halley décrit d’une manière originale l’art de vivre d’une femme hors du commun, une vie à deux choisie, « sans bruits artificiels et inutiles ». Pas une page sans photo d’elle (de beaux portraits) ou de ses proches, de ses voyages, des lieux et des objets qui lui étaient chers (la cuisine, le jardin). Dans cet album très plaisant à feuilleter, le dernier chapitre, « Carnets gourmands de Grace et Marguerite », donne quelques-unes de leurs recettes de pâtisserie.