A l’inverse de L’esprit de conversation, où elle fait revivre les salons d’autrefois, Chantal Thomas offre dans De sable et de neige des espaces au silence, des instants à la contemplation, des plongées intimes, à la première personne. Arcachon, son paradis d’enfance, est son territoire premier, du « Chemin de l’Horizon » au « Paysage intérieur ». Kyoto s’y relie dans le dernier texte, « Le Pont qui traverse le Temps ».

C’est un livre « de mots et d’images » édité dans la collection « Traits et portraits » (le lettrage séduisant d’Alechinsky est masqué sur les titres les plus récents du catalogue, dommage) : elle y a glissé quelques peintures et surtout des photographies, certaines du photographe américain Allen S. Weiss, comme le beau « Relief de feuillage doré par le sable. Cap Ferret, 2019 » en frontispice. La première photo personnelle la montre enfant avec son père et sa mère sur la plage, assis sur le varech, un des premiers éléments naturels qui la fascinaient, écrit-elle.

« L’océan a une dimension tragique, cela fait partie de sa beauté, de l’effroi de sa beauté. » La vue d’un petit garçon jouant avec les vagues sans réagir aux appels de sa mère anxieuse ramène Chantal Thomas à son enfance, aux journées d’excursion au Cap Ferret. Deux ou trois fois, l’été, son père les y emmenait en bateau avant d’aller pêcher « tranquille, en solitaire », laissant sa femme et sa fille en compagnie de ses parents. L’air y était plus vif que sur le Bassin. « Le blockhaus peinturluré détonnait dans le paysage. » Une très belle photo d’un détail montre un « graffiti en constante réécriture par le travail conjugué de l’eau de mer, du soleil et des intempéries ».

« La chambre est parfaitement mienne. » Dans « Habiter en passant », l’autrice décrit sa chambre de passage ainsi que ses rituels d’apprivoisement (sauf quand, rarement, la pièce lui est d’emblée hostile) : pommes de pin, coquillages déposés sur une tablette, cartes postales de sa collection pour de « mobiles expositions en chambre ». Cette fois, elle a choisi des tableaux avec des huîtres, déployés autour d’elle prenant le thé. (Elle n’a pas emporté la Fillette à l’oiseau mort « découverte un jour de pluie au musée des Beaux-Arts de Bruxelles. »)

Le déjeuner d’huîtres de Jean-François de Troy perdu « entre draps et couverture » lui rappelle une phrase de Mme du Deffand : « Personne n’est heureux de l’ange jusqu’à l’huître. » La marquise incarne le XVIIIe, l’intellectuelle, le contraire de la femme épouse et mère selon Michelet. Copié dans de belles pages sur « la voyageuse » qui « échappe », ceci : « Par ses penchants nomades, bien sûr, mais aussi, plus secrètement, par son goût pour les habitations du moment, les demeures imaginaires, les revêtements de fantaisie dont elle tapisse les chambres d’hôtel, les cabanes invisibles qu’elle s’y construit. »

L’amour du sable, les jeux d’été, elle les partageait avec Lucile, dont les parents venaient en vacances à Arcachon. Quand elle repartait, le temps de l’école revenait, « une prison » où tout était interdit et même la marelle, car « écrire par terre « Paradis » pour ne pas hésiter à le piétiner est décrété inadmissible. » Si son grand-père Félix est le compagnon préféré de son enfance, c’est la figure du père qui est la plus liée au bonheur. Bonheur de l’accompagner à la pêche – « Glisser sur l’eau en silence nous unit » –, de contempler avec lui les cabanes « tchanquées » de l’Ile aux Oiseaux, elle surveillant la couleur des vagues par crainte de la vague « jaune », la vague « de sable » qui fait chavirer les navires.

« Le 21 février 1956 », c’est un autre silence, un « calme surnaturel » qui les surprend au réveil : il est tombé pendant la nuit plus d’un mètre de neige, impossible d’ouvrir les volets. Son père dégage un morceau de trottoir, creuse une tranchée dans le jardin, chausse ses skis pour aller au magasin. La gare fermée, il ne peut se rendre à l’usine de Cellulose du pin où il travaille comme dessinateur. Les voilà coupés du monde, dans un temps « suspendu ». On ne va qu’à pied ou à ski. La ville de sable est devenue ville de neige.

Après cette date magique, une autre, fatale : le 2 janvier 1963, la mort de son père en clinique, à quarante-trois ans. Elle en avait dix-sept. « Désormais je vivrai sur deux temps : le temps figé du deuil impossible, le temps mobile et miroitant de l’événement. La mort de mon père : une partie de moi, cachée, est devenue pierre, l’autre a fait de justesse un saut de côté été a rejoint le courant de la vie, sa merveilleuse fluidité. Les deux parties étant également vraies. »

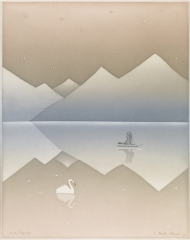

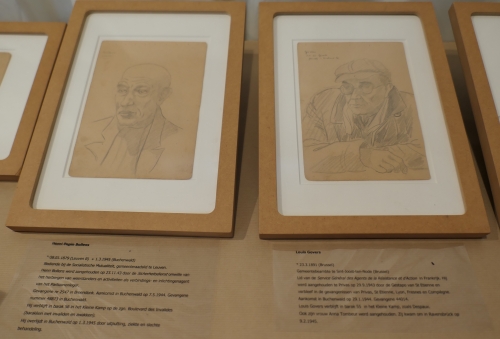

L'étang Kyôyôchi dans le parc du temple Ryôan-ji, à Kyoto,

lors de la tempête de neige du 31 décembre 2010 (détail).

Photo Allen S. Weiss

De sable et de neige est écrit au plus juste de la mémoire personnelle qui traverse le temps d’une vie, sur une matière délicate. Chantal Thomas sait rendre avec clarté ce à quoi elle est attentive, ce qu’elle a fait sien, et le graver dans l’éternité des mots. Avec tenue, avec retenue aussi, elle l’offre à qui veut cheminer avec elle, dans le silence de la lecture.