Sur la terrasse d’une maison blanche frappée de face par la lumière, les stores jaunes un peu moins baissés aux fenêtres du premier que du second pignon, identique, deux femmes prennent le soleil : celle aux cheveux gris, assise dans un fauteuil, tient un livre à la main ; la jeune femme blonde assise de biais sur la rambarde, en bikini bleu, bombe le torse. C’est l’affiche de l’exposition Edward Hopper (1882-1967) à la Fondation de l’Hermitage de Lausanne (jusqu’au 17 octobre), un détail de Soleil au balcon (1960).

La pluie qui arrose le Valais depuis la veille au soir n’a pas découragé grand monde : on se presse à l’entrée, le vestiaire déborde de vestes mouillées sur des cintres et de parapluies dans un grand bac, les agents de sécurité renvoient sans état d’âme vers les consignes les sacs à dos même de taille modeste – je fourre donc mes papiers dans mes poches, passe le contrôle, retourne dans mon casier chercher de quoi écrire en pestant un peu…

Le calme revient dès la première salle, consacrée aux autoportraits et à de belles études de mains (Les mains de l’artiste, plume et encre noire – « To my wife Jo », y a écrit Hopper, « His hand » a ajouté Jo ). Que ce soit sur un autoportrait en manteau noir et chemise blanche (repris dans La chambre de l’artiste où il est accroché au mur) ou dans un grand autoportrait à l’huile des années 1925-1930, Hopper a le regard en biais, l’iris au coin de l’œil. Sans complaisance, il se peint tel qu’il se voit, ordinaire.

Le jeune étudiant de la New York School of Arts entreprend dès 1906 un voyage en Europe. La deuxième salle montre ses œuvres parisiennes, le Louvre sous un ciel d’orage, le Quai des Grands-Augustins. J’ai particulièrement admiré Le Pont des Arts, dont Hopper a peint la passerelle vue d’en contrebas ; il rend bien la lumière particulière de Paris et montre déjà son goût pour les angles de vue inhabituels. Les œuvres exposées proviennent principalement du Whitney Museum of American Art de New York, qui a bénéficié d’un legs de plus de trois mille œuvres après la mort du peintre. (Hopper, 1 m 95, et Joséphine Nivison Hopper, 1 m 53, se sont mariés en 1924, à 42 et 41 ans. Leur couple a tenu, même si Hopper dira un jour que « Vivre avec une femme, c’est comme vivre avec deux ou trois tigres ». Toutes les citations sont extraites du catalogue.)

Le bistro, une toile fascinante, peinte une fois de retour à New York, rappelle l’ambiance parisienne avec un couple attablé à l’angle d’une rue, non loin d’un pont (le Pont-Neuf ?) curieusement flanqué de quatre cyprès. Même inspiration pour Soir bleu où le peintre a rassemblé sous des lampions un proxénète (de face), un artiste en béret (de profil), un soldat (de dos) en face d'un Pierrot au masque de clown derrière lequel s'avance une prostituée outrageusement maquillée, qu'observe un couple bourgeois (cette toile étonnante a déplu quand Hopper l’a exposée et il ne l’a plus montrée par la suite). L’escalier du 48, rue de Lille – déjà le mystère des lieux clos –, des silhouettes de passants à l’aquarelle, Au théâtre, c’est encore Paris.

Hopper a gagné sa vie d’abord comme illustrateur, avec talent comme on peut le voir avec Le jeune garçon et la lune (1906-1907). Beaucoup d’études sont présentées dans cette exposition, notamment des détails observés chez Manet. Trois petits formats peints en bleu sombre annoncent l’univers type du peintre américain – « la façon dont le corps humain occupe l’espace » (Carter E. Foster) : une jeune femme à l’atelier, un homme assis sur un lit, une figure solitaire dans un théâtre. « Hopper nous invite à regarder impunément dans la vie d’autrui, sans nous fournir aucune information sur les situations qu’il met en scène » commente Carol Troyen. Toutes les femmes des tableaux de Hopper sont peintes d’après son épouse qui lui sert de modèle : scènes érotiques assez dures comme Une femme au soleil et Strip-tease ou plus tendres comme ce Nu allongé (aquarelle) où la jeune femme est montrée de dos, appuyée sur des coussins de couleur. De petites eaux-fortes frappent par leur atmosphère intense : La maison solitaire ; Ombres, la nuit (une vue de ville en plongée qui crée un effet dramatique) ; Le balcon.

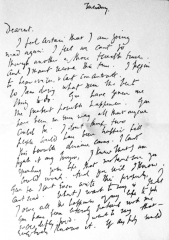

L’auditorium en sous-sol, dont les murs de béton n’ont pas le charme des pièces de la Villa ouvertes sur le parc de l’Hermitage, propose de grandes toiles urbaines entourées d’études préparatoires – section intitulée « Du dessin à la peinture ». Il s’agit de grands paysages comme L’Ile de Blackwell (sa prison et son hôpital psychiatrique) et d’autres lieux new-yorkais, où le peintre exprime sa fascination pour les structures, extérieures ou intérieures. Ainsi, pour Le Cinéma Sheridan, il a dessiné dans son carnet plein de détails, mais a modifié ensuite le personnage au premier plan. Le jeu des ombres et de la lumière anime Soleil du matin, une femme assise sur un lit face à la fenêtre en plein soleil. Le plus souvent, mais pas ici, les études et les aquarelles vibrantes, contrastées, m’ont semblé plus vivantes que les peintures à l’huile, alors que le fini des toiles rend leur sujet plus plat, figé même. On peut feuilleter une double numérisé du Registre de l’artiste : sous l’esquisse de chaque œuvre, Hopper la décrit avec précision et indique le montant de la vente.

Dédaignant le pittoresque, Hopper excelle à envelopper de mystère les scènes les plus ordinaires, à dévoiler « la beauté cachée des lieux communs » (Virgil Barker). Au premier étage du musée, on admire d’abord sur le palier Sept heures du matin, la devanture blanche d’un magasin quasi vide au coin d’une rue près d’une forêt (on pense à Magritte). Puis viennent ces immeubles victoriens aux ombres singulières que le peintre aimait observer de nuit (Chambres pour touristes), ces carrefours vus en plongée (Village américain) comme les Tuileries peintes par Monet, ces maisons isolées, closes, mystérieuses. Dans le Coucher de soleil à Cape Cod, tous les jaunes sont convoqués : jaune pâle des stores, jaune paille de l’herbe sèche, jaune acide dans le ciel bleu virant au rouge orangé à l’horizon. Puis des études intéressantes pour La Colline au phare, Automobiles et rochers, Deux chalutiers, La maison Capron entourée de poteaux électriques (sans fils).

Sous la charpente de l'Hermitage, un film documentaire présente le peintre américain, inspiré d’abord par les impressionnistes, ensuite par le cinéma et ses effets réalistes, avant de devenir le représentant d’une certaine solitude des êtres, en ville ou à la campagne, seuls ou accompagnés. Sceptique devant la peinture non figurative de ses contemporains, Hopper croyait à l’emprise fondamentale de la nature sur les hommes, dans leur face à face avec la lumière, celle du jour ou celle du soir, qui accentue les lignes et dessine l’espace où nous vivons. « Ce que j’ai cherché à peindre, ce ne sont ni les grimaces, ni les gestes des gens ; ce que j’ai vraiment cherché à peindre, c’est la lumière du soleil sur la façade d’une maison. »