A la lecture de leur Bruxelles Art nouveau, j’ai eu envie de découvrir aussi le premier guide de Cécile Dubois et Sophie Voituron : Bruxelles Art Déco. Même format et même présentation pratique pour ces promenades à travers différents quartiers, « un aperçu de l’architecture des années 20 et 30 ». L’Art nouveau, éphémère, ne survit pas à la première guerre mondiale. L’Art Déco et le Modernisme prennent le relais, de manière plus durable. Aujourd’hui encore, l’Art Déco inspire les architectes et les décorateurs.

(Vue arrière de la Villa Empain / Entrée du musée Van Buuren)

Malgré les nombreux problèmes économiques et sociaux de l’entre-deux-guerres, rappelle Cécile Dubois dans l’introduction, la population bruxelloise voit son niveau de vie s’améliorer globalement, les loisirs se font plus accessibles et plus nombreux : jazz et musiques populaires, nouvelles salles de cinéma, constructions sportives… Les habitations deviennent plus confortables, pas seulement pour les privilégiés qui font appel à des « ensembliers pour la décoration de leur intérieur », mais aussi dans les logements ouvriers.

Villa Dirickz, Marcel Leborgne, 1933

La construction du Palais Stoclet (1905-1911), par laquelle Josef Hoffmann révèle à Bruxelles la Sécession viennoise, « variation autrichienne de l’Art nouveau », a marqué les architectes belges et annoncé l’Art Déco. Celui-ci prolonge la veine décorative de l’Art nouveau géométrique : lignes épurées, motifs répétés et stylisés, mise en œuvre de matériaux traditionnels et modernes. « Le Modernisme, par contre, cherchait à bannir le recours à l’ornement et toute référence à des styles plus anciens. » Les deux styles se mélangent parfois. L’influence vient aussi des Pays-Bas avec l’Ecole d’Amsterdam et De Stijl.

Ancien INR, place Flagey, Joseph Diongre, 1935-1938

De nombreux bâtiments phares ont leur place dans ce guide bruxellois. Par exemple, au cours de la première promenade – « Les étangs d’Ixelles et l’avenue Roosevelt, de La Loge à la Villa Empain » – le Flagey, comme on appelle aujourd’hui l’Institut national de la Radiodiffusion (INR). Joseph Diongre, l’architecte gagnant du concours, construit de 1935 à 1938 ce bâtiment immense de style paquebot sur la place Flagey : brique de parement jaune, « fenestrages en bandeau », tourelle d’angle, aménagement intérieur très soigné. La RTB quitte les lieux en 1974, le bâtiment vivote et décline pendant une vingtaine d’années jusqu’à ce qu’un groupe de personnalités décide de le sauver et de le restaurer. Flagey a rouvert ses portes en 2002, ses studios accueillent à présent des activités culturelles et le café Belga un public nombreux.

Palais de la Folle Chanson, Antoine Courtens, 1928 © MRBC-DMS

La loi du 8 juillet 1924 a rendu légal le principe de copropriété, d’où l’essor de la construction d’immeubles à appartements destinés à la bourgeoisie. D’abord de style Beaux-Arts, pour rassurer la clientèle traditionaliste, ils se font de plus en plus modernes, avec une structure et des fondations en béton armé, et proposent sur un seul niveau toutes les commodités réservées avant cela aux hôtels de maître : « ascenseurs, cuisines équipées, salles de bain, concierge, garages, vide-ordures, chauffage central, buanderie, placards, téléphone… »

Habitation personnelle et appartements, Adrien Blomme, 1928 © MRBC-DMS

Adrien Blomme construit à l’angle de la prestigieuse avenue Franklin Roosevelt et de l’avenue Antoine Depage, en 1928, une habitation personnelle pour sa famille de six enfants et intègre dans son projet « trois petits appartements et deux plus spacieux réservés à des locataires et tout à fait indépendants de son habitation à lui et de ses bureaux », par souci d’économie. La Ville le rejette d’abord pour des motifs d’esthétique et de gabarit, puis l’accepte à la suite de l’abondant courrier de ses confrères, dont Victor Horta, pour le soutenir – « un plaidoyer pour l’architecture moderne » – et critiquer la pratique du pastiche pour le bâtiment A de l’ULB (Université Libre de Bruxelles) de style néo-Renaissance flamande (1924-1928).

Etablissements Citroën, Alexis Dumont et Marcel Van Goethem, 1933-1934

Bruxelles Art Déco propose aussi de se promener du côté du canal, « du Saillant de l’Yser à l’Archiduc » (piano-bar), en passant par les Etablissements Citroën dont on a beaucoup parlé ces dernières années à Bruxelles : l’ancienne concession automobile a été rachetée par la Ville de Bruxelles en vue d’y créer un musée d’art moderne et contemporain. Depuis la fermeture du Musée d’Art moderne, les collections nationales belges du XXe d’après 1918 n’ont plus de musée ad hoc (musée sans musée) et on a appris récemment un accord passé entre la Ville et le Centre Pompidou pour y présenter d’autres collections que celles des MRBAB*.

L'Archiduc, Franz Van Ruyskensvelde, 1937

L’Art Déco n’est pas réservé aux maisons, villas et immeubles, il caractérise aussi des habitations sociales, des entrepôts, des bâtiments industriels, des commerces, des bureaux, des écoles et même des hôpitaux comme Saint-Pierre ou Bordet (promenade dans le centre-ville). Quant au Palais des Beaux-Arts (photo ci-dessous) où je vous invite régulièrement, rue Ravenstein et rue Royale, certains ignorent peut-être qu’il a été conçu par Victor Horta, le maître belge de l’Art nouveau, qui a su évoluer avec le temps. Art Déco « d’une veine sobre d’inspiration classique », ce magnifique complexe rebaptisé Bozar a été récemment restauré, pour le bonheur des visiteurs de ses expositions et du public mélomane (la salle Henry Le Bœuf est réputée pour son acoustique excellente).

Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (Bozar)

Le quartier Coghen « de l’Altitude Cent à l’Hôtel Haerens » abrite de nombreuses maisons particulières intéressantes pour cette période de l’architecture du XXe siècle et aussi l’église Saint-Augustin (béton armé). Les lecteurs de Bruxelles Art Déco pourront découvrir les quartiers Molière et Brugmann à Uccle, Ixelles et Forest, et enfin l’ouest de Bruxelles, « de l’église Saint-Jean-Baptiste à Tour et Taxis ».

Basilique nationale du Sacré-Coeur, Albert Van Huffel, Paul Rome, 1926-1971

Sur ce dernier parcours se dresse une silhouette incontournable dans le paysage urbain bruxellois : la Basilique nationale du Sacré-Cœur (1926-1971), plus communément appelée Basilique de Koekelberg, une rivale du Sacré-Cœur de Paris et, à l’époque de sa construction, « le deuxième plus grand édifice religieux au monde. »

* 2/11/2016 : Lire à ce sujet l’article de Muriel de Crayencour, Pompidou aurait adoré (Mu in the City)

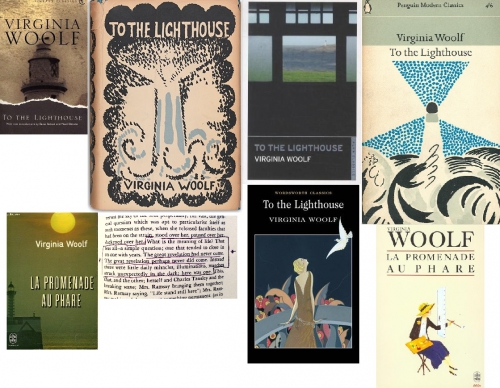

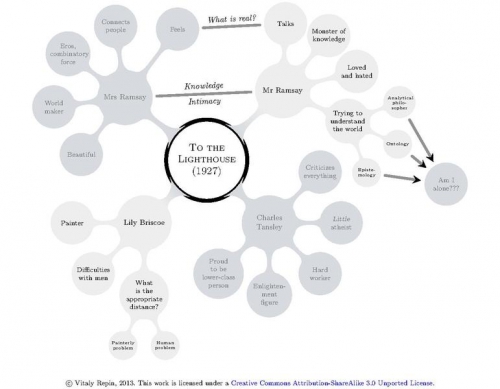

« Dès qu’elle [Lily] levait les yeux et les apercevait [les Ramsay] elle était envahie par ce qu’elle appelait « l’état d’amour ». Ils appartenaient aussitôt à cet univers irréel qui vous pénètre et vous transporte et qui est le monde vu à travers les yeux de l’amour. Le ciel s’attachait à eux ; les oiseaux chantaient à travers eux. Et, chose plus passionnante encore, elle sentait en outre, en voyant Mr. Ramsay s’avancer puis battre en retraite, et Mrs. Ramsay s’asseoir avec James à la fenêtre, et le nuage se mouvoir, et l’arbre s’incliner, que la vie, à force d’être faite de ces petits incidents distincts que l’on vit un à un, finit par faire un tout qui s’incurve comme une vague, vous emporte et, retombant, vous jette violemment sur la grève. »

« Dès qu’elle [Lily] levait les yeux et les apercevait [les Ramsay] elle était envahie par ce qu’elle appelait « l’état d’amour ». Ils appartenaient aussitôt à cet univers irréel qui vous pénètre et vous transporte et qui est le monde vu à travers les yeux de l’amour. Le ciel s’attachait à eux ; les oiseaux chantaient à travers eux. Et, chose plus passionnante encore, elle sentait en outre, en voyant Mr. Ramsay s’avancer puis battre en retraite, et Mrs. Ramsay s’asseoir avec James à la fenêtre, et le nuage se mouvoir, et l’arbre s’incliner, que la vie, à force d’être faite de ces petits incidents distincts que l’on vit un à un, finit par faire un tout qui s’incurve comme une vague, vous emporte et, retombant, vous jette violemment sur la grève. »