Hériter alors qu’on ne s’y attendait pas d’une propriété invendable à la campagne, voilà ce qui arrive à Gabrielle, bientôt quarante ans, parisienne invétérée, dans Les brumes de l’apparence, un roman de Frédérique Deghelt. La vie d’une autre témoignait déjà du goût de la romancière pour les situations inattendues et l’irrationnel.

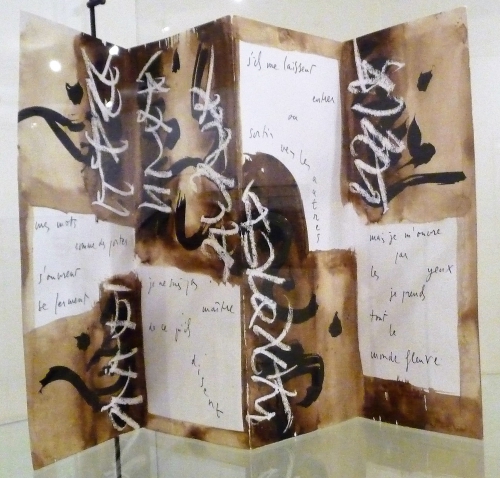

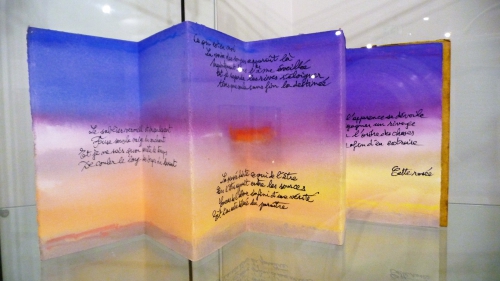

© Denise (Les rêves d'Eugénie), merci pour la photo.

« Peut-être qu’il est impossible d’oublier ce qu’on a vu quand on ouvre une porte sur l’inconnu et qu’on comprend que de l’autre côté, il se passe quelque chose d’immense. » Avec ce préambule, la narratrice annonce la couleur : « J’hésite entre la fiction et la réalité, mais raconter une histoire comme un joli conte de fées, c’est toujours la même imposture : rien n’est autobiographique, mais tout est vécu. »

Ainsi averti, on entre dans ce roman avec prudence et curiosité – voyons où mène cette histoire. Gabrielle est organisatrice d’événements, son mari Stan est chirurgien esthétique et leur fils Nicolas passe son bac. Deux ans après la mort de sa mère, un notaire lui annonce qu’elle hérite d’une masure en ruine près d’une rivière, à Fermet-le-Bois, deux cents habitants. Le seul agent immobilier qu’elle ait trouvé dans la région, Jean-Pierre Moulin, lui assure au téléphone que l’endroit est magnifique et que peut-être, quand elle l’aura vu, elle n’aura plus envie de le vendre.

Voilà donc Gabrielle en route, l’esprit plein de clichés hostiles à la campagne « où il n’y a rien ». L’agent immobilier, très sympathique, l’emmène près d’une forêt « touffue et sombre » où une petite maison en ruine est à l’abandon depuis plus de quarante ans au milieu des ronces et des fleurs sauvages. Le notaire lui apprendra que sa mère avait la jouissance de cette propriété. Mais c’est à elle, Gabrielle, que sa tante Francesca Ambroisine Molliane, dont elle ignorait l’existence, a légué cet endroit surnommé « la forêt des Brumes ou la terre des Sorciers ».

Sa mère n’aimait que les villes – ses parents ont vécu à New York puis à Paris – et les casinos. Elle a toujours prétendu qu’elle n’avait plus de famille en vie. Gabrielle rend donc visite à cette tante aux cheveux blancs qui l’accueille comme si elle la connaissait : elle l’a vue bébé, quand sa mère la confiait à sa grand-mère – « Mais je suis bien contente de te revoir avant de quitter cette terre. » Elle a préféré donner le terrain à sa nièce, pour éviter que sa sœur Colette ne le vende ou le perde au jeu : « Je suis sûre que tu vas y trouver les fluides et les forces dont tu auras besoin pour accomplir ce que tu vas faire. »

Francesca aurait-elle l’esprit dérangé ? A l’épicerie du village, on lui dit que sa grand-mère Philomène Molliane était bien connue dans le coin : « Elle en a soigné plus d’un dans le village et au-delà. Elle barrait le feu. » Gabrielle se découvre la petite-fille d’une guérisseuse qui avait l’art de soulager les brûlés, la nièce d’une voyante qui soigne par les plantes, la fille d’une femme « qui ne voulait jamais entendre parler de tout ça. »

Le scepticisme de Gabrielle ne résistera pas longtemps. Retournée seule sur place, elle s’aventure dans la forêt et finit par trouver l’accès à une jolie rivière qui s’arrondit en une vasque transparente : « J’ai envie d’applaudir. J’attends l’ondine, la musique, la fée qui soulèverait le rideau de branches d’un saule pleureur. Je me penche au-dessus de l’eau, tends une main qui effleure le miroir glacé. Je bois, me mouille le visage. Quoi ? Personne n’achèterait ce paradis en croyant aux sordides racontars de ces villageois trop couards ? »

Vous en savez assez pour deviner que Les brumes de l’apparence nous emmènent en terre inconnue, guidés par Gabrielle qui tombe peu à peu sous le charme des lieux, comme l’avait prédit l’agent immobilier. Une nuit passée là va transformer de façon spectaculaire sa vision des choses et des gens. Elle que la nature n’a jamais attirée voit d’abord le potentiel de cette propriété. Un rêve va lui faire prendre conscience du don personnel qu’elle a hérité de sa famille maternelle et guider ses réactions sur la route du retour, quand elle arrive la première sur une scène d’accident grave.

Les cartésiens purs et durs n’iront sans doute pas plus loin dans cette fiction mêlée de fantastique. Quant à moi, je me suis laissé porter par le courant du récit, parfois convenu ou improbable, intéressée par l’évolution de son héroïne et le combat, en elle, entre le rationnel et ce qui lui échappe. Sa vie en sera bouleversée, on peut s’y attendre, il lui faudra faire des choix. Comme dans un conte, Frédérique Deghelt place sur son chemin des adjuvants et des opposants pour affronter les épreuves. Divertissement garanti.