Dans sa préface au tome I du Journal (intégral) de Virginia Woolf (traduit de l’anglais par Colette-Marie Huet), son neveu Quentin Bell affirme que « considéré dans son ensemble, il constitue un chef-d’œuvre », non sans soulever la question de sa véracité. Virginia Woolf, écrit-il, « passait pour malveillante, bavarde et encline à se laisser emporter par son imagination ». Dans sa correspondance, elle inventait pour amuser, sachant qu’on ne la croirait pas. Dans son Journal, « elle n’est sincère que vis-à-vis de son humeur du moment où elle écrit », au risque de se contredire. D’où l’image assez fidèle qu’elle y donne d’elle-même et de son entourage, de sa vie et de son époque.

Asheham House, près de Lewes, Sussex par Frederick James Porter (1883-1944)

2 janvier 1915, journée type : conversation au petit déjeuner, « griffonnages » pour Leonard Woolf et elle, déjeuner et lecture des journaux, promenade avec le chien, achat de provisions, thé, soirée de lecture. Bien que très attachée à son mari (juif), Virginia déclare qu’elle n’aime ni la voix ni le rire des juifs, avant de faire un portrait incisif de Flora, la plus jeune sœur de Leonard. Antisémitisme peut-être, critique de sa belle-famille sûrement, dont elle déplore l’« extrême laisser-faire ».

Virginia Woolf n’est pas un ange. Le Journal comporte des remarques choquantes, comme après une promenade où ils ont croisé « une longue file d’idiots », « de pitoyables débiles » : « Il est bien évident qu’on devrait tous les supprimer. » De leur éducation, les Stephen ont gardé certains principes tout en se rebellant contre les conventions, ce sont de fervents adeptes de la liberté intellectuelle.

Nessa (Vanessa), la plus bohème, écrit à sa sœur que « la propreté est une idole à laquelle il faut se garder de rendre un culte » – voilà pour les tâches ménagères, largement confiées aux domestiques (qui ont leur place dans le Journal). Le travail humain a peu de valeur aux yeux de Virginia, « sauf dans la mesure où il rend heureux ceux qui l’exécutent. Ecrire à présent m’enchante uniquement parce que j’aime le faire, et me fiche comme d’une guigne, en toute sincérité, de ce qu’on peut en dire. »

Le jour de ses 33 ans, avec Leonard qui s’est montré très attentionné pour son anniversaire, ils décident trois choses : « prendre Hogarth » (leur future maison), acheter une presse à imprimer, acheter un bull-terrier. Le projet d’imprimer eux-mêmes les excite fort, et en prime, elle a reçu des bonbons qu’elle adore. Mari et femme sont très différents, note-t-elle un autre jour : « Tout ce que je peux dire c’est que j’explose, tandis que L. brûle en dedans. Enfin nous nous sommes brusquement réconciliés (mais la matinée était perdue) et nous avons fait une promenade dans le parc après le déjeuner. »

Fin février 1915 survient la grande crise qui a fait craindre pour sa raison (voir les commentaires d’un précédent billet), le Journal abandonné ne reprend qu’à l’été 1917 dans un petit carnet, le « Journal d’Asheham ». Dans leur maison de campagne (louée de 1912 à 1919 pour les week-ends et les vacances), Virginia se limite à quelques notes factuelles : la cueillette des champignons, une de leurs activités favorites, le temps qu’il fait, les promenades, visites, pique-niques… Après le mauvais temps en août, elle note le 3 septembre un « jour parfait ; complètement bleu, sans nuage ni vent, comme installé une fois pour toutes. » La guerre continue : des prisonniers allemands aident à la ferme, on entend le canon, on lit les nouvelles.

En octobre 1917, les Woolf rentrent à Hogarth House. Dans son nouveau cahier, Virginia décide qu’elle y écrira après le thé, « sans se gêner », Leonard aussi, à l’occasion. Quelques jours plus tard, « un coup terrible » : dispensé du service militaire à cause d’un tremblement nerveux congénital, il est « appelé » et doit repasser une visite médicale, obtenir des certificats (il sera jugé inapte). La Hogarth Press débute, avec l’impression de Prélude de Katherine Mansfield qu’elle trouve vulgaire « de prime abord » (des traits communs), mais « si intelligente et impénétrable qu’elle mérite l’amitié. »

Virginia se réjouit de l’arrivée de Tinker, « une bête solide, active et effrontée, brune et blanche, aux grands yeux lumineux » (qui se révèlera un chien turbulent et encombrant, mais fort regretté quand il sera perdu). La même semaine, on leur a offert un chat de l’île de Man. Les gros chèques « ou passablement gros » qu’ils touchent à présent pour leurs articles de critique la réjouissent, ils ont remboursé leurs dettes. Conférences, rencontres, expositions, thés – et encore des raids, un Zeppelin dans le ciel – voilà tout ce qu’elle note, sans compter les lettres reçues, écrites, le réconfort que lui prodigue son amie Ka (Katherine Cox).

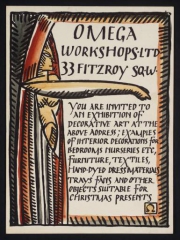

Le 2 novembre, Virginia décrit longuement son séjour à Charleston (avant la guerre, sa soeur s’est séparée de Clive Bell, le père de ses deux fils, et vit là avec le peintre Duncan Grant). Intelligence tenace et rapide, amour du fait concret, Nessa lui donne l’impression « d’une nature fonctionnant à plein ». Mais Virginia est heureuse de retrouver ensuite sa maison, sa vie véritable avec L., ses échappées dans Londres pour faire réparer sa montre ou se rendre aux ateliers Omega, s’acheter un manteau abricot – « un après-midi de Bloomsbury ».

Il suffit que son mari se montre irascible ou sans entrain pour qu’un sentiment de déconfiture l’envahisse, « vague après vague, tout le long du jour » : « Nous avons convenu que, vue sans illusions, la vie est une affaire épouvantable. Les illusions ne reviendraient plus. Pourtant, vers huit heures et demie, elles étaient là, au coin du feu et menèrent joyeux train jusqu’à l’heure du coucher, où quelques gambades terminèrent la journée. »

Quand on lui demande moins d’articles ou de critiques, Virginia avance dans son roman dont elle parle peu. Elle préside aussi la Guilde des femmes (réunions mensuelles, conférences) et travaille à l’impression, note les ennuis techniques. Se rend à une soirée chez Ottoline « toute velours et perles comme à son habitude » ou va dîner chez Roger Fry où elle parle avec Clive Bell de l’art d’écrire « avec des phrases, pas seulement avec des mots », en se basant non sur la structure mais sur la « texture ».

(A suivre)

Relire le Journal de Virginia Woolf – 3

Relire le Journal de Virginia Woolf – 2

Relire le Journal de Virginia Woolf – 1

Le couple dans cet intérieur offrait une illustration, presque trop parfaite pour mon goût, de l’esprit post-impressionniste. Il n’était jusqu’au chat noir et blanc qui semblait décoré par l’Omega. Chaux blanche dans laquelle se voit la marque du pinceau, un pilier rayé, tissu Barnet pour les sièges, et chiens de porcelaine pour le manteau de la cheminée, coton à carreaux partout où l’on pose le regard ; et, pour l’œil critique, une ou deux choses d’un goût équivoque ou des retours à un stade antérieur, par exemple un collier de perles attaché à un clou. Toutefois en rentrant à la maison j’ai trouvé ma chambre bien laide. La conversation a été posée, appropriée, mais pas intarissable. Je ne pense pas que Saxon (qui venait de se laver la tête) ait eu quoi que ce soit à dire ; et son comportement est un peu revêche et caustique en ce moment. Il m’a fait penser à une poule qui a pondu un œuf – mais un seul. Hampstead ne nous a pas plu. La vulgarité de Richmond est toujours un soulagement ensuite. »

Le couple dans cet intérieur offrait une illustration, presque trop parfaite pour mon goût, de l’esprit post-impressionniste. Il n’était jusqu’au chat noir et blanc qui semblait décoré par l’Omega. Chaux blanche dans laquelle se voit la marque du pinceau, un pilier rayé, tissu Barnet pour les sièges, et chiens de porcelaine pour le manteau de la cheminée, coton à carreaux partout où l’on pose le regard ; et, pour l’œil critique, une ou deux choses d’un goût équivoque ou des retours à un stade antérieur, par exemple un collier de perles attaché à un clou. Toutefois en rentrant à la maison j’ai trouvé ma chambre bien laide. La conversation a été posée, appropriée, mais pas intarissable. Je ne pense pas que Saxon (qui venait de se laver la tête) ait eu quoi que ce soit à dire ; et son comportement est un peu revêche et caustique en ce moment. Il m’a fait penser à une poule qui a pondu un œuf – mais un seul. Hampstead ne nous a pas plu. La vulgarité de Richmond est toujours un soulagement ensuite. »