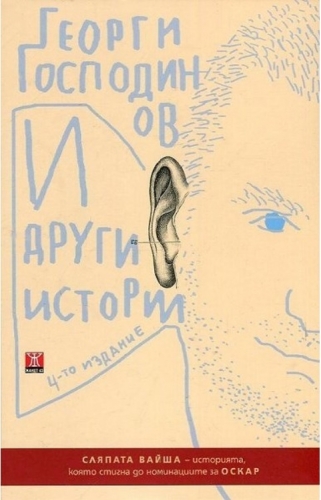

Il y a des années que j’ai lu pour la première fois le nom de Guéorgui Gospodinov, sur le blog De Bloomsbury en passant par Court green... L’alphabet des femmes (I drougui istorii, Et d’autres histoires) rassemble une vingtaine de récits, traduits du bulgare par Marie Vrinat. Cette année, Gospodinov a remporté l’International Booker Prize pour Le Pays du Passé (Time Shelter). C’est l’écrivain bulgare le plus traduit en français.

Георги Господинов, И други истории

Le recueil s’ouvre sur la nouvelle éponyme : à la suite du coup de téléphone pressant d’un ancien ami qu’il n’a plus vu depuis vingt ans, un écrivain, en panne d’inspiration, accepte de le recevoir immédiatement « pour une heure, pas plus ». Wilhelm, qu’on appelait « Double V » à l’école, a besoin de son aide. En fait, l’écrivain est un excellent raconteur d’histoires et W. en a une à lui proposer, lui qui, toute sa vie, n’a eu « qu’une passion : les lettres et les femmes ».

D’après lui, ce sont les sablés que sa mère préparait pour Pâques, chacun en forme de lettre, qui seraient à l’origine de cette obsession, ainsi que son premier amour, à treize ans, pour une certaine Anna, la prof de biologie – « l’aleph » de son alphabet de séducteur. A présent, le voilà bloqué à la lettre « W », c’est pourquoi il a besoin de l’aide de l’écrivain. Je ne vous dirai pas comment.

Les histoires de Gospodinov sont drôles : des rencontres, des faits de la vie ordinaire qui prennent une tournure inattendue. La surdité est le thème de La huitième nuit, l’histoire d’un homme dont l’arrière-grand-père était devenu sourd et muet une nuit où il s’était endormi en faisant paître ses moutons. Quand l’homme eut l’impression de devenir sourd à son tour, il s’est rappelé qu’enfant, il avait pensé qu’entre la cécité et la surdité – s’il fallait choisir – il opterait pour la seconde. Et le voilà confronté à la réalité.

S’ensuit, lors d’une huitième conférence nocturne, l’histoire de sa maladie, du diagnostic, des divers remèdes testés, de la vie qui change quand le téléphone et la radio « deviennent hors d’usage » et que la seule consolation réside dans ce que l’œil observe : « ce que l’on voit sur les lèvres, les mimiques, les gestes » et que « l’œil devient l’oreille véritable » – « Un œil-oreille, orœil ou œille. » On aura droit à la « Liste des choses qui doivent être entendues » et même au chat qu’il regarde dresser l’oreille au moindre bruit – « Il aimait dire que le chat était son chien. »

Gospodinov sait raconter des histoires, des histoires d’histoires racontées – formidable Histoire d’une histoire – ou des histoires de noms, de rêves ou de cauchemars. Vous pouvez vous en faire une idée en lisant la plus courte, « Une mouche dans les pissotières », reprise ici et suivie de la table des matières, assez indicative des sujets abordés.

L’humour n’est pas son seul talent. Cet observateur de la vie quotidienne écrit aussi des récits très émouvants, notamment sur des vieilles gens – « Il ne reste plus une âme », « Offrande tardive », par exemple. Ici et là, c’est la vie vécue ou subie en Bulgarie qui est rendue, comme dans une histoire de voisins burlesque – « Les caleçons blancs de l’histoire ». Nous sommes tous pris entre le passé et le futur, mais quel terrible don est celui de Vaïcha (Vaïcha l’aveugle), une belle femme aux yeux vairons : « Avec l’œil gauche, elle ne pouvait voir qu’en arrière, dans le passé, avec le droit – uniquement ce qui devait avoir lieu dans l’avenir. »

Pour en savoir plus sur la littérature bulgare et sur Gospodinov, également poète, je vous recommande le site http://litbg.eu/ animé par Marie Vrinat-Nikolov, professeur des universités en langue et littérature bulgares à Paris et traductrice littéraire du bulgare vers le français, sa langue maternelle. Amateurs de bonnes histoires, de nouvelles, de livres courts, ou de littérature tout court, laissez-vous tenter par L’alphabet des femmes.