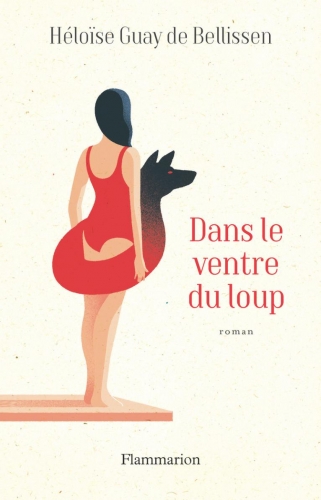

Dans le ventre du loup : le titre choisi par Héloïse Guay de Bellissen pour son troisième roman tire du côté des contes – Le petit chaperon rouge, La belle et la bête – mais loin du merveilleux. Dès le début, on est averti par un vieil Indien qui explique à son petit-fils que « chacun a en nous deux loups qui se livrent bataille », le premier tout en sérénité, amour et gentillesse, le second, tout en peur, avidité et haine – « Lequel des deux loups gagne ? demande l’enfant. – Celui que l’on nourrit, répond le grand-père. » (Sagesse amérindienne)

Au tribunal d’Annecy, où la narratrice, Héloïse, entame ses recherches le 4 mai 2016 (toutes les séquences sont situées et datées), on lui a préparé quatre cartons marqués « Assise W 232 » : elle veut « aller à la source, ramasser les événements fondateurs », vérifier si l’affaire qui la préoccupe recèle bien ce qu’elle a observé en elle-même. Mais elle demande qu’on en retire l’autopsie et les documents photographiques.

Au tribunal d’Annecy, où la narratrice, Héloïse, entame ses recherches le 4 mai 2016 (toutes les séquences sont situées et datées), on lui a préparé quatre cartons marqués « Assise W 232 » : elle veut « aller à la source, ramasser les événements fondateurs », vérifier si l’affaire qui la préoccupe recèle bien ce qu’elle a observé en elle-même. Mais elle demande qu’on en retire l’autopsie et les documents photographiques.

Le drame a débarqué dans sa vie le 5 avril 1999 à Toulon. Elle mange au restaurant avec son père, qui mentionne tout à coup « sa cousine Sophie » : elle ne voit pas de qui il parle. Sophie est la sœur de son cousin Alexandre, assassinée à neuf ans, en 1986 : « J’ai cru que tu le savais, depuis le temps. On ne te l’a jamais dit ? » L’aveu est rapide, comme accidentel. Tout se trouve dans une pochette blanche en haut d’une armoire à la maison. Quand elle rentre et interroge sa mère, celle-ci pense à appeler le lycée pour prévenir de l’absence de sa fille, puis sort faire des courses. La voilà seule pour ouvrir la pochette, en sortir une coupure de journal sur « Le Monstre d’Annemasse ».

Chaque enfant a son monstre, « son croquemitaine, sa frousse du soir ». Héloïse se souvient d’avoir fait des grimaces dans le miroir pour faire disparaître son monstre – « au moment où j’avais compris que j’avais une part de lui, et lui une part de moi. » En regardant la photo de l’assassin, elle comprend « qu’il n’a rien d’un monstre lui non plus, mais tout d’un être humain. » La pochette contient entre autres « des lettres avec une écriture de môme » où Sophie remercie Héloïse pour son joli dessin.

Sophie dont elle ne se souvient pas, dont sa famille ne lui a plus jamais parlé, a donc fait partie de sa vie ; ils allaient ensemble à la mer, Sophie et son frère venaient chez eux en vacances. Une photo les montre à huit et douze ans : « Dans ce jardin bordé de lierre, tous les deux broient l’instant, le mordent, les myrtilles c’est le sang du bonheur enfantin. » Une enfance a rendez-vous avec le crime, comme dans l’histoire du chaperon et du loup.

Sans transition, à Saint-Louis en 1976, voici un autre enfant, dans une librairie : il va acheter un livre à sa mère pour son anniversaire. Il y a du monde, un type l’aborde, prétend avoir chez lui, tout près, un catalogue pour elle, déposé par erreur par le facteur ; il veut le lui donner tout de suite, avant de partir en vacances, et l’emmène. Devant sa porte, le gamin hésite, mais le type change de visage : « Si tu cries, je te fais mal, tu as compris ? »

A neuf ans, quand il rentre chez lui, Gilles voudrait parler de ce qu’il vient de subir avec ses parents, mais il n’y arrive pas. Alors il leur écrit une lettre, la leur fait lire. Ils ont du mal à y croire, se demandent s’il ment, puis son père le prend dans ses bras : « Ca va aller, fils, ça va aller. » La nuit, le gamin hurle, il voit « un monsieur en noir » ou « un loup », il appelle sa mère.

Jusqu’alors, il collectionnait des papillons, des araignées, des timbres. Il lui faut une nouvelle obsession : ce seront les femmes souriantes des catalogues de La Redoute ou Blancheporte. Il se met à collectionner des visages. En 1980, à Annemasse, il confie à son seul ami qu’il est « grave amoureux » d’une fille au sourire fabuleux. Dans les archives des assises, Héloïse lit : « Cette fille dont je vous parle était plus âgée que moi. Le sourire de la petite Sophie était le même, absolument le même. » (1992)

Au tribunal d’Annecy, Héloïse se souvient tout à coup d’un autre secret familial, concernant Papy, qui appelait tout le monde, garçon ou fille, « mon chéri joli ». De son grand-père, qui était aussi celui de Sophie, elle savait une chose : « il ne fallait pas s’asseoir sur ses genoux. » La romancière sait rendre le parlé, le ressenti différemment quand il s’agit de l’enfant ou de l’adulte.

Dans le ventre du loup tire sa force de ce ton juste, de sa construction par fragments, de sa thématique universelle. Héloïse Guay de Bellissen a donné son prénom à la narratrice et choisi une structure non linéaire : le passé et le présent s’y croisent, l’enquête d’Héloïse sur Sophie et celle des policiers à la recherche de son assassin. Le roman traque les peurs de l’enfance, que donnent à voir les contes, amplifiées par les non-dits, les secrets, le manque d’attention et de dialogue. A la fin de chaque séquence, une citation fait écho, tirée des témoignages, de contes, de paroles dites ou lues.

Une page du Seynois présente la romancière (avril 2018, à l’occasion d’une séance de dédicace à La Seyne où elle a passé son enfance). A vingt-cinq ans, c’est en regardant « Faites entrer l’accusé » sur Gilles de Vallière, « l’assassin aux cordelettes », qu’elle prend soudain conscience de ce qui est arrivé à cette cousine Sophie que son cerveau avait « complètement occultée ». D’où ce roman sur des « enfances brisées », sur « les non-dits d’une famille qui s’est déstructurée ».

Héloïse Guay de Bellissen a réussi à y insuffler son malaise et son désir de comprendre ce qui s’est passé. « La résilience, c’est l’art de naviguer dans les torrents » a écrit Boris Cyrulnik (autre Seynois) qu’elle a contacté. Dans le ventre du loup, sans voyeurisme, rend au vécu sa profondeur, son humanité.