Chantal Akerman (1950-2015) nous a quittés il y a peu, la vie était devenue trop lourde pour la cinéaste « un peu belge mais aussi new yorkaise et parisienne » (Pascale Seys) qui « laisse un extraordinaire patrimoine de films qui ont changé l’Histoire du 7e art. » (Cinémathèque royale de Belgique) En 1998, dans Une famille à Bruxelles, moins de cent pages, elle raconte le deuil dans un « grand appartement presque vide » d’une femme « souvent en peignoir » qui vient de perdre son mari – sa mère, son père.

Chantal Akerman au Carpenter Center for the Visual Arts à Harvard en 1998 © Evan Richman pour le New York Times

« Je vois », « Je ne vois pas ». Akerman note surtout des images : « cette femme » attendant le tram, au téléphone, devant la télévision, sa façon de parler, de réagir. Pour aller passer une soirée dans sa famille proche, elle s’habille, se maquille, et la gentillesse à son égard lui « fait du bien aux os ». Ses deux filles vivent loin d’elle, l’une à Ménilmontant, l’autre « presque en Amérique du Sud ». Elle sait pouvoir compter sur elles, mais « compter sur quelqu’un qui vit loin n’est pas la même chose que compter sur quelqu’un qui vit tout près. » « Elles ont leur vie. Chacun a sa vie. » Le téléphone est « un bon moyen pour rester en contact ».

« Sa fille de Ménilmontant n’a pas d’enfant au fond elle s’en fiche. Pas sa fille, elle. » Cette fille-là pense beaucoup, « trop », et parfois « elle se met à parler trop et trop vite », quand elle va mal. Sa mère a toujours cru que sa fille tenait d’elle, mais à présent que son mari est mort, elle voit mieux en quoi elle ressemble à son père aussi, avec sa manière de « siffloter sans faire de son », de marcher les mains croisées derrière le dos.

« Elle » a quitté la Pologne pour la Belgique, et aurait bien rejoint sa cousine dans un pays chaud, mais son mari n’aimait pas la chaleur. « A ma fille de Ménilmontant je dis toujours du moment que j’entends ta voix au téléphone, ça va et j’entends alors si toi tu vas. » A l’autre fille, elle demande des nouvelles de son mari, des enfants. Puis elle repense à son mari malade qui se souciait surtout de pouvoir reconduire sa voiture. « Et maintenant je ne fais rien et encore moins que quand mon mari vivait. »

Une famille à Bruxelles passe de la troisième personne à la première, c’est le soliloque d’une solitude, d’un vide à remplir. Peu de souvenirs marquants, comme ce manteau de fourrure longtemps attendu (trop cher) qu’elle aimait porter sur sa robe quand elle allait danser aux mariages. Des gestes du quotidien surtout : on fume, on se parle, on partage les gâteaux du dimanche, on se donne des nouvelles de sa santé.

La mère (ou sa fille qui écrit) se rappelle les faits et gestes du père avant la maladie, puis pendant. Son soulagement mêlé d’horreur quand on lui trouvait un mot si souvent prononcé mais qu’il ne trouvait plus. Sa passion, quand il en avait eu les moyens, pour acheter des tableaux en salles de vente, que ses filles trouvaient affreux sans le lui dire. La maison où ils « se serraient » quand des parents venaient et restaient. Des souvenirs de vacances.

« Le quotidien, c’est ce qui m’intéresse » dit Akerman à Pascale Seys dans un entretien de 2013 rediffusé le mois dernier sur Musiq3 (Le grand charivari). Ecoutez quelques minutes sa voix rauque (« Je sais pas », « Je pense pas des choses comme ça ») – c’est elle, elle qui ne dort pas sans somnifères. « J’adore votre voix » lui déclare Paul Hermant dans l’émission. Elle reconnaît qu’elle aime parler – la femme du récit ne fait au fond rien d’autre.

Ses parents sont venus de Pologne en Belgique où ils sont restés. Chantal Akerman n’approfondit pas le contexte (la Shoah). Quant à elle, elle avance. Vers quoi ? « Vers la mort », comme tout le monde. Elle préfère le « faire » à l’interrogation. Pendant qu’elle tournait Nuit et jour, une dame l’a sollicitée pour une « installation » dans un musée – « mon Dieu, qu’est-ce que je fais ? » – et en travaillant sur ses bandes avec la monteuse de ses films, petit à petit, cela s’est fait.

Travailler ainsi dans la liberté totale lui a plu, et dans une grande légèreté, sans les soucis budgétaires et toutes ces étapes qui alourdissent la réalisation d’un film. Le spectateur, au musée, choisit de rester ou de passer, c’est tout différent aussi. Et il faut chaque fois réinventer l’installation selon l’espace disponible. Donc elle a continué.

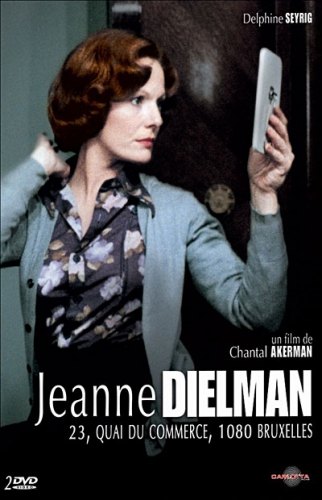

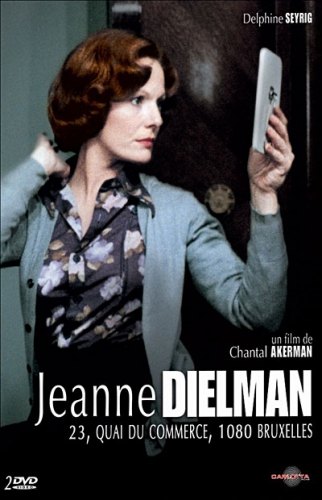

Une autre voix que j’ai aimé reconnaître et réentendre dans Le grand charivari, c’est celle de Delphine Seyrig, qui jouait dans le fameux Jeanne Dielman, 23, quai du commerce, 1080 Bruxelles (1975). La réalisatrice disait : « C’est un film sur l’espace et le temps et sur la façon d’organiser sa vie pour n’avoir aucun temps libre, pour ne pas se laisser submerger par l'angoisse et l'obsession de la mort. » (Wikipedia)

« Une famille à Bruxelles impose avec force ce que ses films laissaient pressentir et qu’avait confirmé son théâtre : il y a un ton, une écriture Akerman, un usage lancinant de la répétition, une sorte de platitude acceptée, une manière de faire naître l'émotion en tournant autour des sentiments sans jamais les nommer, qui finit par prendre à la gorge. » (Thierry Horguelin)

« On a une seule vie » insiste Chantal Akerman. Il faut faire quelque chose, quelque chose d’autre que ce qu’on a déjà fait. Son plaisir n’était pas de se répéter mais d’essayer autre chose, de ne pas tout maîtriser. A la fin de l’émission, Pascale Seys demande si son invitée a une maxime. Quelle émotion d’entendre alors Akerman (qui vient de se donner la mort) reprendre le conseil que sa mère (décédée en 2014) lui avait donné à un moment où sa fille n’était pas bien, une phrase qu’elle continuait à se répéter depuis : « Laisse-toi vivre, Chantal, laisse-toi vivre. »