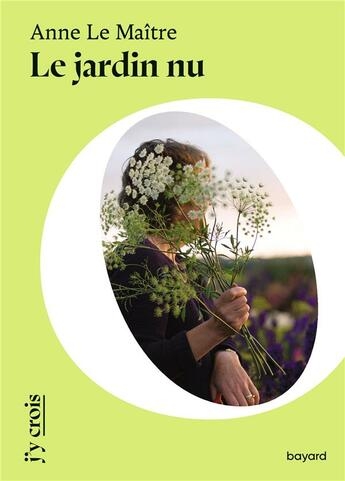

Publié il y a peu, Le jardin nu d’Anne Le Maître suit de quelques mois Un si grand désir de silence. On a l’impression de se connaître un peu, quand on se fréquente dans la blogosphère ; de plus j’ai eu l’occasion de rencontrer Anne il y a quelques années, quand elle était de passage en Belgique. Je suis sensible à son style, à ses couleurs.

Le livre s’ouvre sur des vers de Louise Glück, tirés de L’iris sauvage. A chaque « temps » du Jardin nu sa citation en épigraphe, autant de propositions de lecture qui vibrent à l’unisson. Pourquoi un jardin « nu » ? me suis-je demandé. La réponse vient dès le début : « Un jour, quelque chose de ma vie s’est arrêté. » Peu après les obsèques de l’homme qu’elle aimait, Anne Le Maître s’est mise à chercher un autre lieu de vie que celui où elle l’a accompagné dans un long combat contre la maladie : une maison, un endroit où « se terrer », où il y aurait un « bout de jardin » et un arbre. Un « ailleurs ».

Sa maison Castor rebaptisée « maison des Castors », « une petite maison sans allure, une maison mitoyenne des années cinquante dans une rue bordée de maisons toutes pareilles », elle l’a « reconnue » avec son petit jardin, un lilas, un cerisier. Des amis l’ont aidée à l’aménager. Elle y a trouvé refuge près d’un arbre « peuplé d’oiseaux », une « présence bienveillante » plus forte que la mort.

« Il aura fallu cet effondrement de ma vie, cet arrachement, cette dépossession qui m’a laissée plus démunie qu’un naufragé recraché par la mer sur un rivage inconnu pour que je me découvre environnée d’invisibles. » Elle appréciait la « nature » en voyage, en randonnée, comme elle l’a raconté dans Sagesse de l'herbe. A présent, elle éprouve « le besoin presque vital de faire connaissance de manière fine avec ce qui [l’]entoure ».

Au bout du compte, elle découvre dans son jardin trente-sept espèces différentes d’oiseaux. Parmi eux, un roitelet, espèce en déclin, oiseau braconné, qu’elle traite avec tout le respect dû à un colocataire. Sur un bout de terre épuisé par les herbicides et l’anti-mousse, elle tente « d’améliorer les choses », commence un compost, ensemence le jardin de ce que des amis lui apportent.

« J’avais débranché tout ce que j’avais pu dans ma vie : au jardin, tout continuait. » De semis en rempotage, elle se retrouve prise dans le flot de sa vie « tissée à d’autres vies ». Son attention nouvelle aux signes infimes autour d’elle lui permet non seulement de rester vivante mais aussi de recueillir un enseignement : « Tout est plus vivant de devoir mourir.» Il ne s’agit pas seulement de mettre les mains dans la terre, sa quête est surtout spirituelle (Le jardin nu est publié dans la collection « j’y crois »).

Tout ce qui vit ou revit dans le jardin, elle en prend soin – « Il y avait donc des vivants qu’un de mes gestes pouvait sauver. » Y compris la chatte des voisins, « Madame Chat », qui l’apprivoise, elle qui avait décidé de « ne plus jamais tisser avec quelque chose de vivant, homme ou animal, ces liens qui vous crucifient quand ils se rompent. » Prise de conscience : « En soignant le vivant, c’est moi que je soigne. »

Une des manières fortes de « rejoindre » ce qui vit, pour Anne Le Maître, aquarelliste, c’est la peinture : « une de mes manières de discuter avec ce qui m’entoure », écrit-elle. Le jardin nu déploie un « monde de sons autant que de couleurs ». Elle s’y plaît à simplement regarder, être à l’écoute. La joie peut être retrouvée.