L’année dernière, à Saint-Amand, nous nous étions promis de nous rendre au Caillou-qui-bique cher à Verhaeren, après avoir visité la belle exposition du Musée provincial consacrée à ce lieu mythique. De 1899 à 1914, le poète belge, qui avait quitté Bruxelles pour s’installer à Saint-Cloud, y séjournait régulièrement avec sa femme dans la petite maison mise à sa disposition par la famille Laurent, non loin du célèbre Caillou.

C’est la femme de Rodenbach qui a fait découvrir cet endroit à Verhaeren, à la fin d’une période noire pour le poète, marquée par le deuil de ses parents et des crises de neurasthénie. Rodenbach, son ami, venait de mourir et la famille de sa veuve « lui dénicha la ferme des Laurent au site du Caillou-qui-Bique, une bâtisse noyée dans les taillis où les promeneurs de la région avaient l'habitude de manger les excellents repas préparés par Madame Laurent. »

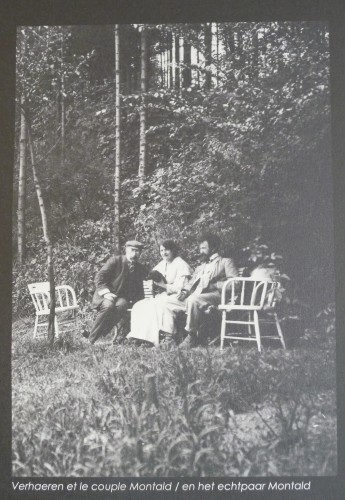

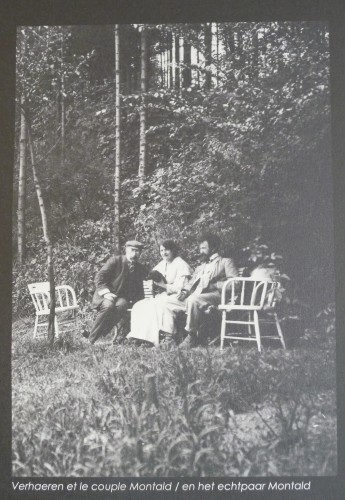

De mars à mai, d’août à novembre – sujet au rhume des foins, il évitait d’y passer le plein été – Emile Verhaeren venait se reposer à Roisin avec Marthe, lire, écrire, se promener, recevoir des amis : Zweig, Montald et sa femme, Emile Claus... Il vivait là très simplement (voir le récit de C. Debiève) dans une annexe aménagée pour lui au fil des ans.

En suivant les flèches vers « l’Espace Muséal Verhaeren », on roule en direction de Roisin sur un ruban de route qui monte vers le ciel au milieu des champs et là, déjà, on devine ce que le poète a aimé ici : l’espace complètement ouvert, la paix, la nature pour seul horizon.

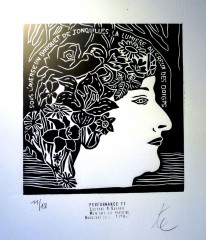

Les bannières du lieu portent le beau logo de Verhaeren en marche, silhouette pleine d’écriture. Et voici quelques maisons, un parking, un panneau « musée ».

En pénétrant dans la cour, nous apercevons le profil des Verhaeren sur le mur d’une maisonnette. Nous avons oublié que le musée n’ouvre que le week-end et les jours fériés, dans l’après-midi ; en semaine, il se visite sur rendez-vous. Heureusement, en faisant le tour de l’autre côté, nous rencontrons une personne très aimable qui possède la clé de ce petit musée à la mémoire d’Emile Verhaeren à Roisin.

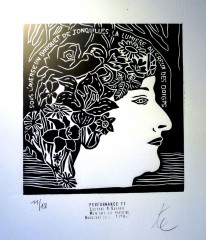

Nous y entrons (le musée est situé dans une annexe) en musique : de jeunes flamands répètent ici et là, trompettes, saxos, logés sans doute au foyer d’hébergement du Caillou qui bique. Quelques dessins nous retiennent près du seuil, dont une jolie gravure inspirée par les jonquilles locales très appréciées des promeneurs au printemps.

http://www.emileverhaerenroisin.net/

http://www.emileverhaerenroisin.net/

Des panneaux racontent la vie de Verhaeren, en français et en néerlandais. Le buste du poète sculpté par César Schroeven, dont nous avions vu la version en bronze à Saint-Amand, donne de la présence au poète dans cet espace jaune et bleu qui lui est dédié.

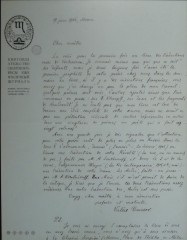

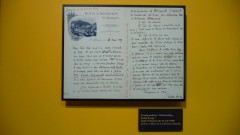

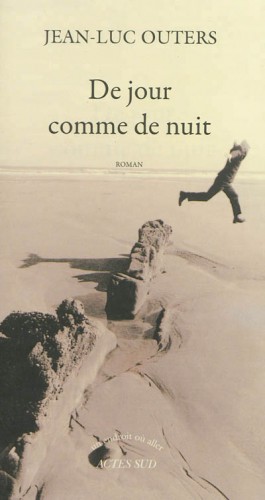

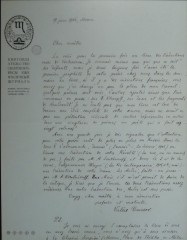

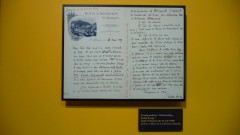

Belle couverture d’un livre posthume portant le nom du lieu, dessins, correspondances, reproductions de peintures, photographies, poèmes de ses différents recueils, l’hommage au poète est présenté avec soin. Valère Brussov, son premier traducteur russe, lui écrit de Moscou en 1906 : « Cher maître, (…) je serai toujours fier d’avoir été le premier prophète de votre poésie chez nous. » Stefan Zweig, fin août 1909, lui écrit sur papier à en-tête d’un hôtel à Saint Blasien, Schwarzwald, à propos d’un article à sa gloire : « ce n’est plus un essay (sic), c’est une fanfare ! » Plus loin, quatre feuillets signés Verlaine, « A vous de coeur. »

Dans une lettre à Rodin, datée de Saint-Cloud, 23 mai 1916, Verhaeren évoque la comtesse de Caraman, la reine Elisabeth, La Panne, et conseille au sculpteur d’attendre un signe de la comtesse avant de se déplacer en Belgique « sans péril ». A la fin du parcours, le terrible télégramme annonçant la mort de Verhaeren à la gare de Rouen : « Verhaeren victime épouvantable accident – veuillez préparer Madame Verhaeren (…) »

En contrebas des habitations, près d’une barrière blanche, c’est le début de la promenade des pierres : au pied du monument à Verhaeren, de grandes dalles grises. On y a gravé des vers du poète, et on en retrouvera tout le long de cette boucle qui nous fait d'abord descendre dans les bois pour traverser la Honnelle.

La légende du Caillou : http://www.pnhp.be/html/fr/curiosites.html

On longe la rivière jusqu’au Caillou éponyme, le fameux poudingue, curiosité naturelle : un énorme caillou qui « bique », c’est-à-dire qui se tient en équilibre sur un autre. Bel endroit sauvage où pierres et arbres se tutoient au bord de l’eau.

Un peu plus loin, on laisse à droite une maison de briques aux fenêtres joliment arrondies pour monter à la terrasse du Chalet du Garde. Ne croyez pas que je l’invente, un aimable chat tigré gris nous y attendait sur les vers du poète.

Le temps d’un thé dans ce décor bucolique, puis nous retraversons la Honnelle pour remonter vers les champs. Au sortir du bois, après quelques maisons, c’est à nouveau l’espace grand ouvert, « mon ami le paysage », chanté par Verhaeren.