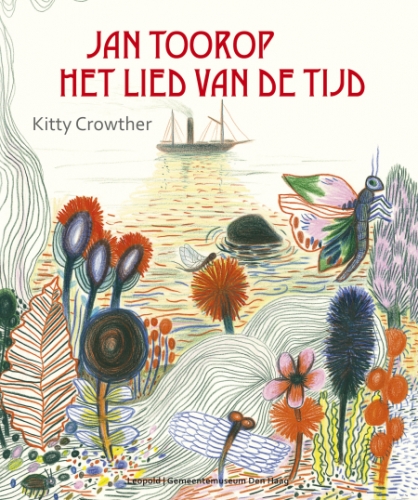

Les couleurs de Kitty Crowther et le nom de Jan Toorop sur l’affiche m’ont attirée, à la bibliothèque Sésame de Schaerbeek, vers la petite salle d’exposition aux murs mauves à l’arrière (l’auditorium). L’illustratrice y montre ses dessins originaux pour Jan Toorop Le chant du temps, un album paru en français aux éditions Versant Sud Jeunesse à Bruxelles, en néerlandais à La Haye (Gemeentemuseum Den Haag/Leopold) en 2016.

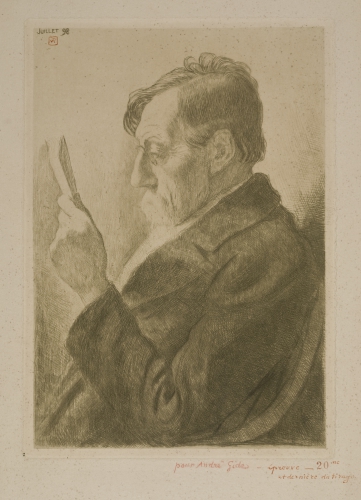

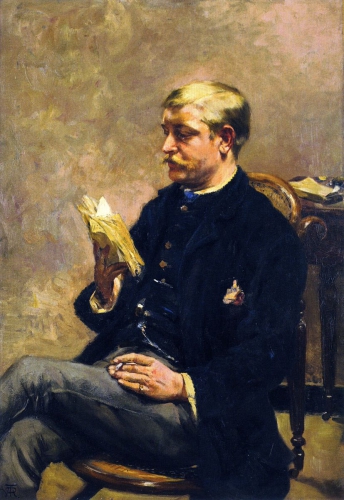

Le nom de Jan Toorop (1858-1928) est connu en Belgique, on trouve des œuvres du peintre néerlandais dans nos musées, comme la Dame à l’ombrelle au musée d’Ixelles, et parfois aux expositions d’artistes belges, étant donné qu’il a vécu quelques années à Bruxelles et a fait partie du groupe des XX. Il fut l’ami de Degouves de Nuncques dont il a fait un très beau portrait au pastel. Toorop est né sur l’île de Java (alors Indes néerlandaises) en Indonésie, pays mis à l’honneur de l’actuel festival Europalia.

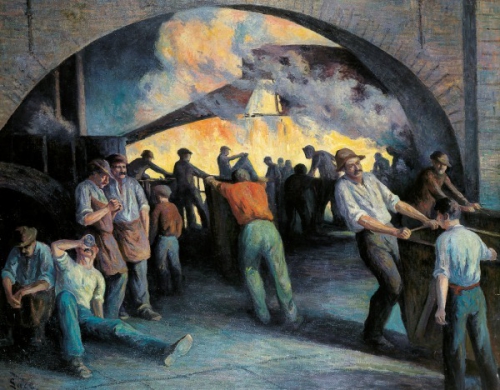

A l'entrée de l'exposition

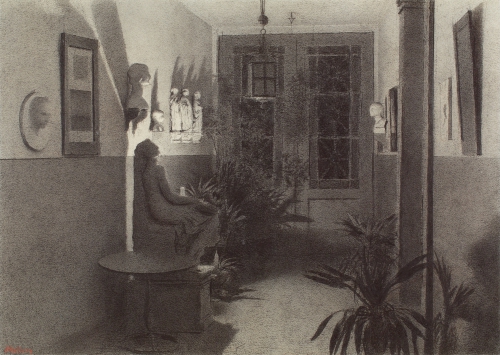

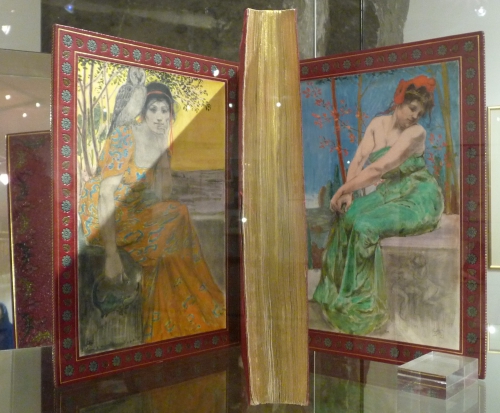

Des courbes aux couleurs vives, des fleurs, un bateau, un homme et une fillette face à la mer, des paysages, des visages… Je me suis d’abord laissé porter par ces scènes qui titillent l’imagination, ouvrent au rêve, pour le plaisir d’observer le dessin, d’entrer dans cet univers à la fois proche et exotique. Un petit homme en noir y apparaît, souvent en compagnie de femmes – Jan Toorop.

Vous connaissez peut-être Kitty Crowther, une raconteuse d’histoires qui a déjà écrit et illustré de nombreux albums à l’Ecole des Loisirs. Elle a obtenu le prix Libbylit pour ce récit en images sur ce peintre qui a dit un jour : « Les Indes sont indissociables de ma personne. Le fondement de mon œuvre est oriental. » Son histoire est contée en dessins ; la première des doubles pages (ci-dessous) le montre au milieu d’une végétation luxuriante, face à deux jeunes femmes aux longues chevelures en courbes typiques du symbolisme et de l’art nouveau.

© Kitty Crowther, Jan Toorop Le chant du temps, 2016

« Ce récit commence sur une île. Loin d’ici. » Une seule page de texte résume le parcours d’un garçon d’abord appelé Johannes, qui était amoureux de deux princesses sans arriver à choisir sa préférée. A onze ans, « il fut envoyé tout seul sur un grand bateau aux Pays-Bas, afin de recevoir une bonne éducation. » Il n’a jamais revu ni son île ni sa famille.

© Kitty Crowther, Jan Toorop Le chant du temps, 2016 (détail)

Détail inspiré de la peinture de Jan Toorop, Les dunes et la mer près de Zoutelande, 1907

Des bandes de toutes les couleurs entourent une ile couverte d’arbres et de palmiers qui s’éloigne (ci-dessous, au milieu). Place à un panorama hollandais (à droite), un moulin à vent à l’horizon, un couple sur une barque et, dans un angle, un garçon qui les dessine. Aucune explication ni légende pour accompagner ces dessins. Au jeune Jan, les Hollandais offraient de nombreuses physionomies à saisir, ou bien la campagne où un jeune homme peut embrasser une jeune femme sous un arbre, les bois pour s’approcher d’un oiseau…

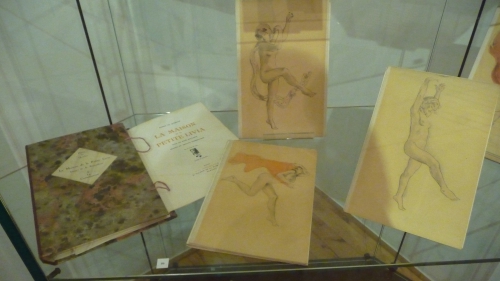

Une vue de l'exposition à la bibliothèque Sésame

Chaque double page est un tableau, crée une atmosphère. « Lorsque l’on fixe longtemps quelque chose, d’autres couleurs apparaissent », écrit Kitty Crowther à la fin. Elle nous apprend que la fille du peintre, Charley Toorop, la fillette tenue par la main, « est devenue une artiste célèbre ». Conseillé aux jeunes lecteurs de 12-13 ans, Jan Toorop le chant du temps offre des dessins vibrants.

© Kitty Crowther, Jan Toorop Le chant du temps, 2016 (détail)

L’exposition sur ce « livre d’artiste sur un artiste » (Lucie Cauwe) inspiré par l’univers onirique, la vie et l’oeuvre du peintre symboliste Jan Toorop, est prolongée jusqu’au 28 février. Vous pourrez y découvrir à travers ces dessins originaux (et sans le pli central de la reliure) le grand talent de Kitty Crowther, prix Astrid Lindgren en 2010. Jan Toorop Le chant du temps est disponible à la bibliothèque Sésame – un album à offrir sans hésitation.