L’émotion, si absente du Portrait d’Assouline, s’infiltre à chaque page de La Femme de l’Allemand (2007) de Marie Sizun. Née en 1940, celle-ci se consacre à l’écriture après avoir enseigné la littérature française à Paris, en Allemagne et en Belgique. Une retraite féconde. Son roman troublant est si intense que je l’imagine lié à des souvenirs personnels, peut-être ici exorcisés. Il s’adresse à la deuxième personne à une petite fille, Marion : « Cette image-là. Tu sais bien. Au commencement de tout. »

La maman de Marion est « malade ». A dix-huit ans, en 1943, Fanny, a aimé un soldat allemand dont elle a eu cette enfant. Ses parents, les D…, Henri et Maud, l’ont rejetée, elle s’en est allée de cette famille dont elle méprise les valeurs bourgeoises, ne gardant de lien qu’avec tante Elisa, discrète et compatissante. Marion est née à Tours : « Elle dit que c’est toi, à ta naissance, qui l’avais guérie. Toi, sa fille, son amour. »

Dans leur petit appartement de la rue Saint-Antoine à Paris, la mère et la fille vivent ensemble, en face de l’église Saint-Paul. « Pendant longtemps elle est si proche de toi que tu ne l’observes pas : tu dois avoir cinq ans lorsque tu t’avises qu’elle n’est peut-être pas tout à fait comme les autres femmes ; qu’elle n’est pas

coiffée comme il faudrait, comme les dames que tu croises dans la rue le sont (…). Elle, ses cheveux noirs et plats pendant sur ses épaules, en désordre. Elle porte des chemises d’homme, à carreaux, le plus souvent sur un pantalon. Et puis, elle ne se maquille pas. Du tout. »

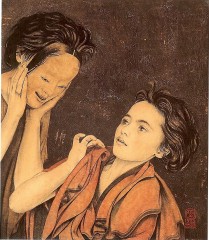

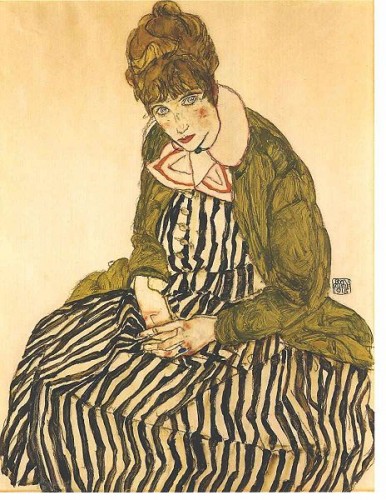

Marion partage d’abord les goûts de Fanny pour le dessin, les livres, le cinéma. Aux murs, Fanny a punaisé des reproductions, dont « l’une représente la femme d’un peintre, un jeune peintre autrichien qui s’appelle Schiele. » De son père, Marion ne sait pas grand-chose, à part qu’il est mort et qu’il était « allemand » – un secret dont il ne faut parler à personne. Quand un jour où Fanny traverse la rue, comme d’habitude, en dehors des passages pour piétons, se glissant entre les voitures, avec

sa fille accrochée à sa manche, un chauffeur furieux lui crie « Vous n’êtes pas un peu cinglée de traverser comme ça ? Et avec un enfant encore ? », Marion reçoit le mot comme une gifle : « Il y a là quelque chose dont tu perçois confusément le caractère redoutable ; quelque chose qui atteint le prestige de ta mère et te fait mal. »

Avenue de Suffren, où la fillette se rend le dimanche, seule (tante Elisa vient la chercher), ses grands-parents qui se font appeler « Tante Maud » et « Oncle Henri », l’intimident et parfois la glacent par « leur langage et leurs manières ». Jamais, là-bas, on ne parle de Fanny. Marion a entendu Maud confier à une amie : « Des deux enfants que Dieu nous avait donnés, il nous a pris l’un, mon petit Charles ; il nous a ôté l’autre. » – « On s’exprime bizarrement, avenue de Suffren. Alors tu sais sans comprendre. Tu comprends sans savoir. »

En grandissant, Marion se pose de plus en plus de questions sur son père : mort comment ? où ? quand ? Fanny : « A la fin de la guerre. Mort de froid. En Russie, où on les envoyait tous, surtout quand ils étaient jeunes. » – Est-ce la vérité ? Peu avant ses sept ans, Marion vit la première crise de sa mère, qui parle « beaucoup, beaucoup trop, beaucoup trop haut », se lève la nuit, chantonne, murmure, puis enchaîne d’une voix « toute changée, une voix inconnue, rogue, masculine » des chansons familières et des comptines d’enfant. Marion a peur.

Le matin, c’est encore pire. Fanny s’empare d’un marteau et frappe sur le gong de l’oncle Charles de toutes ses forces, en hurlant. Les voisins crient d’ouvrir, mais Marion reste assise « tremblante sur le bord du lit » jusqu’à ce que, miraculeusement, sa mère s’arrête puis s’allonge sur son lit. Marion ouvre alors la porte au vieux Dr Attal qui fait une piqûre à Fanny endormie. On va l’emmener à l’hôpital, elle a besoin de soins, de repos. A l’école du quartier, tout le monde est au courant, les filles rient de sa mère qui est folle. « Tu remues cette nouvelle incroyable dans ta tête : ta mère est folle. »

C’est le premier des séjours avenue de Suffren, où elle partage la chambre de tante Elisa. Marion y a froid et s’y ennuie. Ce sont ensuite les premières retrouvailles avec Fanny, « plus tout à fait la même » – « Mais c’est peut-être toi, aussi, qui as changé : tu jettes sur elle, à présent, un autre regard, méfiant, circonspect, peureux. » Entre elles, une nouvelle distance. Pour un temps, les voilà à nouveau bien ensemble, heureuses des séances au cinéma le soir, ensemble à l’église même, mais de son « regard de petit juge », Marion observe sa mère qui « fait tout trop haut, fait tout trop fort », « pas comme les autres ».

La Femme de l’Allemand raconte toutes les étapes de la douleur d’une femme, atteinte de psychose maniaco-dépressive. Marion grandit dans le malaise d’être la fille d’une folle et d’un inconnu qu’elle aurait voulu connaître, qui lui a donné ses cheveux blonds frisés et dont elle décide d’apprendre la langue, au lycée. Dans la culpabilité aussi : elle n’a pu tenir la promesse arrachée par sa mère de ne pas la laisser emmener à l’hôpital, de lui éviter les électrochocs – j'ai pensé au témoignage de Janet Frame à ce sujet dans Un ange à ma table (tome I, Ma terre, mon île), si bien rendu au cinéma par Jane Campion.

Marie Sizun nous offre un récit bouleversant, tant par la sensibilité du dialogue de la narratrice avec elle-même, dans des mots simples mais au plus juste du ressenti, que par la solitude de sa mère, déracinée de la vie normale, en proie à ses démons intérieurs, cherchant à les distraire, et cédant davantage à chaque assaut de son

terrible mal. Portrait d’une enfance aimante et douloureuse. Portrait d'une femme. Portrait d'une famille qu’en grandissant, Marion apprend à regarder autrement que

par les yeux de sa mère.

Illustration : Egon Schiele, Portrait d'Edith Schiele en robe rayée (1915)