Jusqu’au 2 février, le Botanique expose des photographies de Balthasar Burkhard (1944-2010). Le photographe suisse est célèbre pour sa « maîtrise du noir, du blanc et de leurs dégradés », il a aussi abordé la couleur dans les dernières années de sa vie. Photographies 1969-2009 montre les principaux thèmes qu’il a explorés, dans différents formats, et sa technique variée, toujours impeccable (mes illustrations ne sont que des à-peu-près, bien sûr).

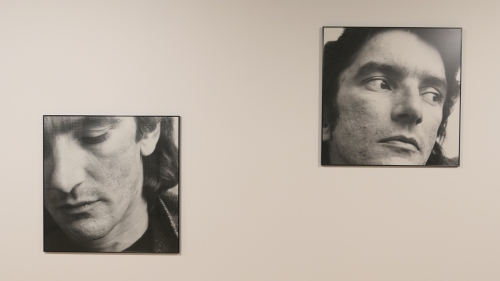

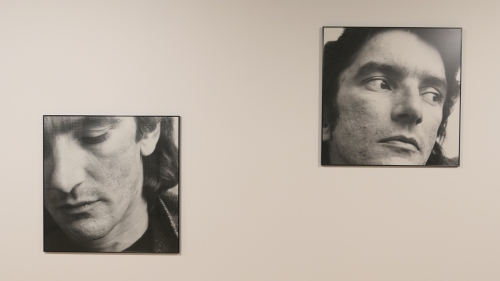

© Balthasar Burkhard, Autoportraits, 1977 - T&P

Trois autoportraits, au début du parcours, illustrent à la fois l’expérience physique qu’il cherche à créer pour le « regardeur » et son art de présenter le corps par fragments, en gros plan. Dans l’espace central, une magnifique Aile de faucon se déploie sur 200 x 300 cm – ouvrez les liens pour des photos sans les incessants jeux de reflets à l’exposition. Devant une autre aile, une héliogravure de plus petit format à sa droite, on ressent la douceur du beau plumage.

T&P

Peut-être inspiré par son père, pilote dans les Forces aériennes suisses, Balthasar Burkhard a pris des photos aériennes de villes dans les années 1990 (Chicago, Mexico City entre autres) présentées dans un très grand format (135 x 275 cm) qui rend bien la densité et l’étendue de ces mégalopoles. Presque aussi grand, Rio Negro (2002) est un paysage exemplaire de la magie du noir et blanc.

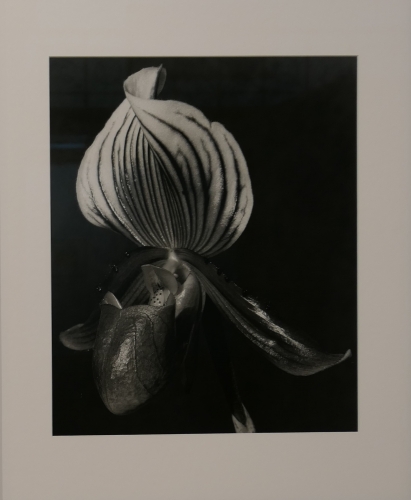

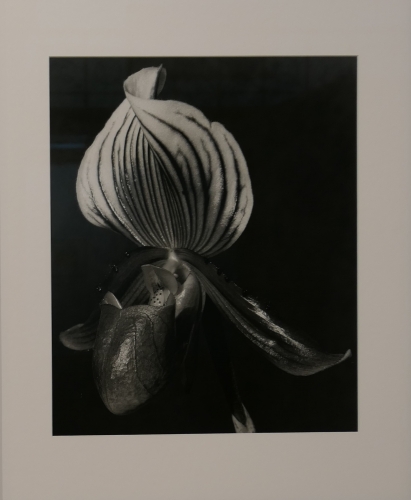

© Balthasar Burkhard, Orchidée 02, 1988, 54 x 45,5cm, Coll. Estate Burkhard - T&P

Deux fleurs d’orchidées m’éblouissent, saisies dans leur texture intime. Elles datent de l’année d’un voyage en Normandie (1988) comme La Source, une des œuvres hommages à Courbet – allusive, comme plusieurs photographies d’escargots très sensuelles. On verra à l’étage L’Origine qui l’est plus explicitement, d’après L’Origine du monde. Passionnant dialogue entre la photographie et la peinture dans l’histoire de l’art.

© Balthasar Burkhard, La Source 03, 1988, 199 x 141 cm, Coll. Estate Burkhard (au centre) - T&P

B. B. joue avec les échelles de grandeur, notamment pour cette photographie d’une source,

en réalité très petite.

Dans les années 1990, Burkhard s’est mis à photographier des animaux à la manière d’un inventaire, « chacun pris isolément devant une bâche grise, comme le représentant unique et idéalisé de son espèce ». Dans la série de « portraits animaliers » pour Klick ! de Lars Müller (livre pour enfants), je choisis le loup. Le photographe s’est rendu dans des zoos d’Europe et d’Amérique et a fait prendre la pose aux animaux, de profil, ce qui prenait parfois plusieurs jours, avec « un temps de pose très long pour l’enregistrement de la plaque sensible ».

© Balthasar Burkhard, Loup, 1995, Coll. Estate Burkhard (Source B. B.)

En revenant vers l’entrée, avant d’emprunter l’escalier qui mène aux mezzanines, j’observe quelques héliogravures en couleurs : des roses sur fond noir, des plantes in situ. Le vert de fougères surgit mystérieusement de l’ombre. Et comme Burkhard a su capter les fleurs, l’herbe et les reflets dans ce paysage sans titre (de l’année précédant sa mort), très bien commenté sur le site du Mac’s (Entre chien et loup, pdf).

© Balthasar Burkhard, Sans titre (Paysage), 2009, photographie couleur sur aluminium, 97 x 120 cm,

Collection Mac's (source)

Aux cimaises de droite, en haut, d’un côté des photographies N/B prises dans le désert de Namibie : des animaux sauvages dans leur milieu naturel, des paysages. J’ai admiré longtemps cette dune de sable entre ombre et lumière, comme une raie géante – cliquer sur la photo pour observer l’échelle, les détails en bas – une merveille !

© Balthasar Burkhard, Namibie, 2000 - T&P

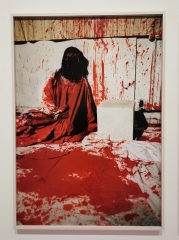

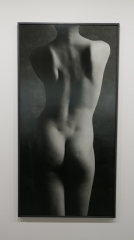

Plus loin, la fameuse Origine (devant une visiteuse) et trois grands nus féminins (180 x 180 cm) datés de Séville en 2002 suivis d’un petit torse vu de dos, où la femme modèle porte joliment la main à son cou sous ses longs cheveux. Sur l’autre mezzanine, en face, des sommets enneigés des Alpes que Balthazar Burkhard a photographiés d’un hélicoptère piloté par un de ses frères, qui participait à des missions de sauvetage. Des vues magnifiques.

T&P

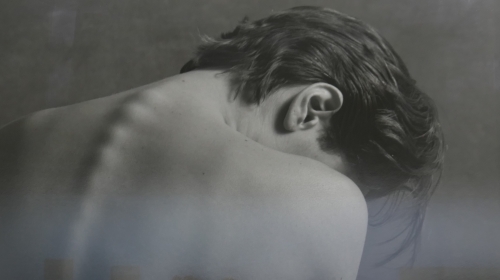

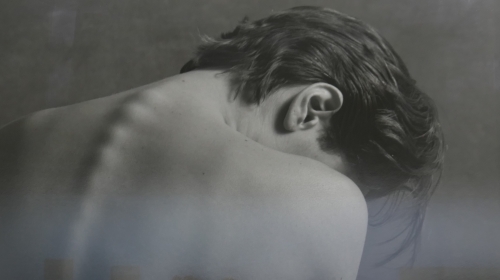

Derniers coups de cœur sur cette mezzanine, des nus masculins de dos, datés des années 1980. Quel rendu de la peau en grand format sur ces « corps-sculptures » ! Un Torse me fait penser à L’âge d’airain de Rodin. Sur un autre (avec une oreille, précise la légende de Body 41, ci-dessous), le regard glisse sur la colonne vertébrale, passe dans les cheveux, s’arrête aux courbes d’un pavillon.

© Balthasar Burkhard, Body 41 (Torse avec oreille) - détail, 1989, Coll. Estate Burkhard - T&P

Au fond de la salle, on présente des clichés d’archives de Balthazar Burkhard et quelques portraits. Je vous signale, sur le site du Botanique, une vidéo et un dossier pédagogique très éclairant. « Balthasar fut le premier artiste utilisant le medium photographique à avoir été exposé en musée au tout début des années ‘70. La photographie était alors considérée "à part" des arts plastiques. Par ses formats monumentaux, sa technique irréprochable, ses références à l’histoire de l’art, à la peinture, Balthasar a mis à l’honneur la photographie en tant qu’Art. » (Grégory Thirion)