Avec Ensor et Verhaeren / 1

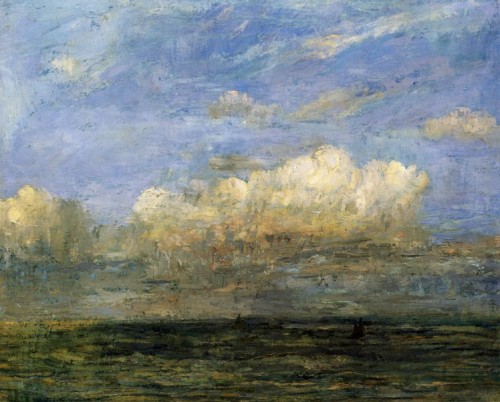

Ensor, Carnaval sur la plage, 1887, Musées royaux des Beaux-Arts de Belgique, Bruxelles

"C'est un grand texte que celui-ci. Le premier livre important publié sur James Ensor. Cela remonte à 1908. Le peintre est fixé à Ostende, sa ville natale, comme moule à son brise-lames. Il a 48 ans. Il ne connaît pas la gloire de Seurat, de Cézanne, de Gauguin, de Van Gogh. Il n’est estimé que d’un cercle restreint d’amateurs. « Son art, écrit hardiment Verhaeren, n’est pas encore à cette heure, situé où quelque jour il se campera. »

Mais déjà toute l’œuvre est derrière lui. Il a peint avant 1900 tous les tableaux qui feront sa renommée dans un petit atelier situé au cinquième étage, sous le grenier, au coin de la rue de Flandre et du boulevard Van Iseghem, là où sa mère tient une boutique de coquillages et souvenirs. Elle le houspille, le harcèle et lui compte parcimonieusement l’argent pour lui acheter les couleurs.

Il traverse une crise morale profonde. Sa participation à diverses expositions collectives à Bruxelles a provoqué des tempêtes de quolibets. Sa sensibilité, « fine comme le grain d’un bois rare et précieux, a subi, écrit Verhaeren, les coups de rabot de la bêtise ».

Et voici qu’en 1898 sa première exposition personnelle à Paris est accueillie dans l’indifférence. Cet échec l’a profondément meurtri et il va perdre mystérieusement sa force créatrice.

Témoin attentif et lucide de ce drame inexpliqué, inexplicable, Verhaeren s’interroge : « Quelle brisure a lézardé une muraille déjà si haute ? » L’écrivain ne s’attarde pas à commenter cet épuisement qu’il espère provisoire et qui sera, hélas, définitif. Il s’attache avec une merveilleuse simplicité à cerner l’originalité des grandes toiles qu’Ensor a produites à jet continu de 1880 à 1890. Verhaeren met une sourdine à son verbe tumultueux et décrit avec une justesse de ton inégalée l’œuvre d’un homme dont il n’est pas l’ami intime (Ensor en a-t-il jamais eu ?), mais dont il admire sans réserve « l’indépendance superbe et outrancière. »"

Luc de Heusch, Présentation de Sur James Ensor (incipit), suivi de « Peintures » par James Ensor, Editions Complexe, Le regard littéraire, 1990.

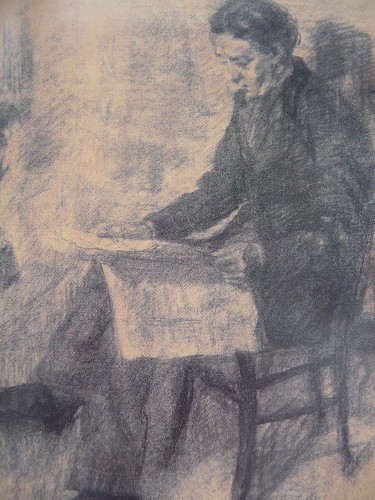

Ensor, Le liseur (détail), 1880, fusain, Galerie Patrick Derom, Bruxelles

« Ainsi, pendant l’été tout entier, Ostende s’affirme la plus belle peut-être de ses capitales momentanées du vice qui se pare et du luxe qui s’ennuie. Et ce n’est pas en vain que chaque année James Ensor, dont l’art se plaît à moraliser cyniquement, assiste à cette ruée vers le plaisir et vers la ripaille, vers la chair et vers l’or. »

Emile Verhaeren, Sur James Ensor (1908), Complexe, 1990.