Correspondance 1877-1904 (2e partie). Installé à Melikhovo, Tchekhov y écrit des nouvelles et en donne de lui, des bassets hideux et intelligents, Brome et Quinine, de la médecine qui l’épuise – il songe à ne plus exercer –, des voyages qu’il ferait s’il en avait les moyens. Deux semaines à Moscou en octobre 1893 lui sont « une sorte d’enchantement ». L’année suivante, il séjourne une première fois à Yalta « la très ennuyeuse » pour soigner sa toux, mais selon lui, « le printemps du nord vaut mieux que le printemps d’ici ». Sa santé se dégrade. A son ami Souvorine qui lui conseille le mariage, il dit ses conditions : « Tout doit être comme auparavant, c’est-à-dire qu’elle doit vivre à Moscou et moi à la campagne, et que j’irai la voir. (…) Je promets d’être un mari merveilleux, mais donnez-moi une femme qui, comme la lune, n’apparaisse pas chaque jour dans mon ciel. »

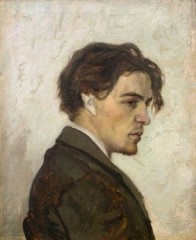

« Braz fait mon portrait. Séances d’atelier.

Je suis assis dans un fauteuil au dossier de velours vert.

En face. Cravate blanche. On dit que nous sommes très ressemblants, la cravate et moi,

mais, comme l’an dernier, on dirait à mon expression que j’ai prisé du raifort. »

(Nice, 23 mars 1898)

En 1895, Tchekhov se lance dans la construction d’une école au village et écrit une nouvelle pièce, La Mouette : « C’est une comédie, il y a trois rôles de femmes, six de moujiks, quatre actes, un paysage (vue sur un lac), beaucoup de discours sur la littérature, peu d’action, cinq pouds d’amour. » La première à Pétersboug, le 17 octobre 1896, est très chahutée et il s’enfuit – « Où voyez-vous de la frousse ? J’ai agi aussi judicieusement et froidement qu’un homme qui a fait une demande en mariage, a essuyé un refus et qui n’a plus rien à faire qu’à s’en aller. » La pièce fera pourtant salle comble les jours suivants.

Le Dr Tchekhov veut aussi sauver la revue Chronique chirurgicale, en déficit. L’état de santé de la population est désastreux : « 400 enfants sur 1000 à peine atteignent l’âge de cinq ans ». Il y a beaucoup à faire, et les moujiks de son secteur réclament encore une nouvelle école. Il apporte aussi son concours au projet d’une bibliothèque à Taganrog. De jeunes écrivains lui envoient leurs textes, Tchekhov leur répond scrupuleusement et encourage à travailler la phrase, la concision, le choix des mots.

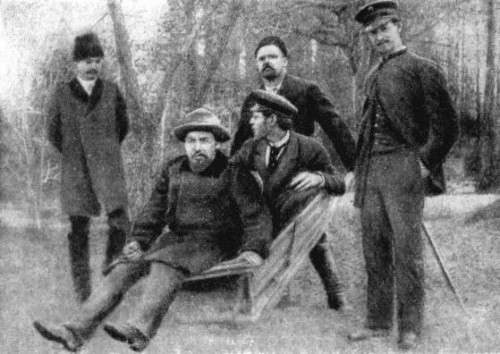

Le 1er avril 1897, il annonce à Souvorine le diagnostic des médecins, une tuberculose pulmonaire. On lui a prescrit « de changer de façon de vivre » et il abandonne ses fonctions au district. Durant son repos de deux semaines dans une clinique moscovite, Tolstoï vient le voir – « nous avons parlé de l’immortalité ». Rentré à Melikhovo, il passe le printemps à ne rien faire à part nourrir les moineaux et tailler les rosiers. Tchekhov lit Maeterlinck, « des choses étranges, bizarres, mais elles font une énorme impression. » A la fin de l’été, il se rend à Biarritz puis à Nice. « S’asseoir sur la promenade, se dorer et regarder la mer, quelle volupté. » Cette oisiveté lui fait du bien : « Moi, je suis un homme heureux de vivre, du moins, j’ai passé les trente premières années de ma vie à vivre selon mon bon plaisir. » – « La France est un pays merveilleux, elle a de merveilleux écrivains. » L’affaire Dreyfus le passionne et lui donne de l’amitié pour Zola, mais le brouille un certain temps avec Souvorine qui laisse paraître dans Temps nouveau des articles odieux à ce sujet.

L’école de Melikhovo compte vingt-huit enfants inscrits en juillet 1898, garçons et filles. Tchekhov en construit encore une troisième – « Mes écoles sont considérées comme des écoles modèles » – avant de repartir pour Yalta, un voyage qu’il redoute « comme un exil ». Le climat de la Crimée lui convient, il y rêve de Moscou, s’intéresse au théâtre de Stanislavski : « Plus je vieillis, plus souvent et plus fort

bat en moi le pouls de la vie. » Averti avec retard de la mort de son père, qui l’afflige, il propose à sa sœur de passer dorénavant l’hiver à Yalta et l’été à Melikhovo. Il approuve le choix de Novodievitchi pour la tombe de son père. Tchekhov projette bientôt de s’installer définitivement à Yalta et achète un terrain « dans un endroit pittoresque : vue sur la mer et les montagnes. J’aurai ma vigne, mon puits. C’est à vingt minutes de Yalta. ».

Le chevalet dans la chambre de sa sœur Macha à Melikhovo

En novembre, il écrit pour la première fois à Maxime Gorki, loue la force extraordinaire de sa nouvelle Dans la steppe. Comme Gorki sollicite ses critiques, il répond : « Parler des défauts du talent, c’est comme parler des défauts d’un grand arbre qui pousse dans un jardin ; car il s’agit surtout, non de l’arbre, mais des goûts de celui qui regarde l’arbre. » Il lui conseille de quitter la province qui « fait vieillir de bonne heure » pour se frotter davantage à la littérature et aux hommes de lettres à Moscou ou Saint-Pétersbourg. « La grâce, c’est quand l’homme dépense le moins de mouvements possible pour une action précise. » Il le pousse à plus de retenue, de simplicité dans les descriptions.

En hiver, Yalta est un désert, écrit-il à sa sœur avec qui il envisage de vendre Melikhovo à moins qu’il n’arrive à vendre ses œuvres à un bon prix. Il passe en janvier 1899 un contrat avec Marx, un éditeur pétersbourgeois, pour l’ensemble de ses œuvres passées et futures, excepté ses pièces, ce qui lui procure le confort d’un revenu fixe. La Mouette se joue à Moscou avec succès, Oncle Vania tourne en province.

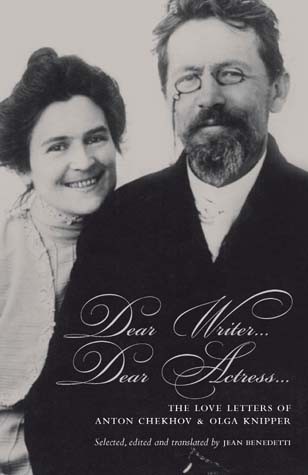

Dear Writer, Dear Actress, The Love Letters of Anton Chekhov and Olga Knipper

De Melikhovo, le 16 juin 1899, il écrit à l’actrice Olga Knipper pour lui demander de ses nouvelles : « L’auteur est oublié, – oh, comme c’est cruel, comme c’est terrible, comme c’est perfide ! » Les lettres se multiplient à sa « chère actrice », il lui annonce la vente de Melikhovo, l’invite dans sa propriété de Crimée. « Portez-vous bien, soyez gaie, heureuse, travaillez, bondissez, chantez, et, si possible, n’oubliez pas le lointain écrivain, votre admirateur empressé. » Tchekhov ne se montre pas avare de mots doux pour celle qu’il épousera : « précieuse, superbe artiste », « ô ma joie ! » Il la conseille pour son jeu : « Il faut exprimer les souffrances comme elles s’expriment dans la vie, c’est-à-dire, pas avec des gestes des pieds et des mains, mais par l’intonation, le regard, non par des gesticulations, mais avec de la grâce. »

Tchekhov continue ses échanges avec Gorki, parle de lui avec Tolstoï. Quand celui-ci tombe malade, il s’inquiète : « S’il mourait, un grand vide se formerait dans ma vie. » Lui-même, à quarante ans, souffre d’asthme et de « toutes sortes d’autres ennuis » qui l’empêchent de vivre librement. Il avoue à Gorki qu’il s’ennuie – « sans compagnie, sans la musique que j’aime, et sans femmes, dont Yalta est dépourvu. » A Olga, il parle de sa nouvelle pièce : « Ah ! quel rôle tu as dans Les trois sœurs, quel rôle ! » En décembre 1900, à Nice : « J’ai acheté un manteau d’été et je fais l’élégant. » Sa « petite chérie », « exploitatrice de mon cœur » (sic), son « petit chien » devient sa femme au printemps 1901. A sa mère, Anton Tchekhov écrit alors : « Chère maman, donnez-moi votre bénédiction, je me marie. Rien ne sera changé. »

Tombe de Tchekhov au cimetière de Novodievitchi

La correspondance des dernières années est pleine des lettres du couple qui ont inspiré un superbe spectacle, Tchekhov, Tchekhova, au Rideau de Bruxelles dans les années ’80 (avec Anne Chappuis et Jules-Henri Marchant, inoubliables). Et puis Gorki, Tolstoï, les problèmes de santé, la création d’une nouvelle pièce, La Cerisaie – à Olga, « C’est toi qui joueras le rôle de Lioubov Andreevna, car personne d’autre ne peut le tenir. Elle est intelligente, très bonne ; elle est aimable avec tout le monde, a toujours un visage souriant. » Il insiste pour qu’on ne considère pas cette pièce comme un drame, mais comme une comédie. Au printemps 1904, sur le conseil des médecins, Tchekhov se rend au sanatorium de Badenweiler où il a l’impression de se rétablir et souffre de l’absence de talent et de bon goût – « par contre, de l’ordre et de l’honnêteté, en veux-tu, en voilà. »

La dernière lettre du recueil est adressée de là à sa sœur Macha, le 28 juin. Il y meurt le 2 juillet – avez-vous déjà écouté l'enregistrement de Nathalie Sarraute à propos de ses derniers mots prononcés en allemand, Ich Sterbe ? (Sarraute, Tropismes et L’usage de la parole, extraits, Ed. des femmes) Tchekhov est enterré au fameux cimetière de Novodievichi. A Macha, il se plaignait de la chaleur, de son estomac, et terminait ainsi sa lettre : « Pas une seule Allemande bien habillée, c’est une absence totale de goût qui porte à la mélancolie. »