Voici les mots du professeur Carlo Ossola en quatrième de couverture de son recueil Entrez sans frapper (2025) : « C’est un livre d’amitié.

L’amitié de livres qui savent créer autour de nous des mondes. L’amitié de ceux qui les ont écrits et dont la fidélité a été un abri.

Le bureau 16 du Collège de France nous a tous réunis pour fêter, chaque jour et chaque page, le privilège d’être hommes, pour retrouver notre dignité et le besoin d’universel que les livres accueillent et renouvellent.

C’est un livre pour des chemins d’avenir. »

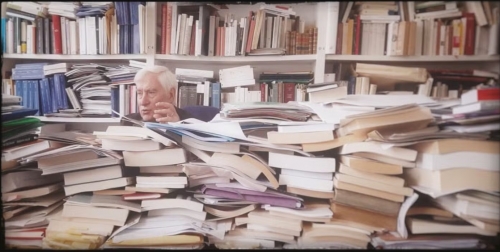

Carlo Ossola dans son bureau du Collège de France, à Paris, en novembre 2022.

Sous-titre : « à l’abri des livres ». Des photographies accompagnent cet essai, à commencer par celle de l’ardoise d’entrée à son nom qui « introduisait à un bois de livres qui étaient abrités, ou plutôt qui animaient et comblaient le « Bureau 16 » du Collège de France. Pendant de nombreuses années (janvier 2000 – décembre 2022), ils furent là, rangés sur des rayons, empilés sur des chaises et sur les rebords des fenêtres ; ils n’y sont plus, je n’y suis plus, et je le regrette. »

On peut lire dans une note à la fin de Ardoise d’entrée l’intention du titre. Adorno rappelait « la nécessité d’entrer doucement, avec délicatesse, dans la vie d’autrui : « Frapper avant d’entrer » ». Ossola y reconnaît un principe essentiel et ajoute que « seuls les livres, néanmoins, nous donnent la liberté d’entrer chez eux sans frapper, de bénéficier de leur amitié, de leur intimité… », citant à l’appui un marchand florentin, Giovanni di Pagolo Morelli (1371-1944). Le philologue italien indique toutes les références.

Entrez sans frapper est né d’une « campagne de photographie discrète et amicale » du bureau 16, avant le départ à la retraite de Carlo Ossola. Ensuite est venue l’idée du livre pour évoquer ces années dans sa « forêt livresque » (voir la photo ci-dessus). Au seuil évoque cette vie près des livres et des arbres aux fenêtres, au fil des saisons.

Dans ce recueil puissamment amical par lui-même et cadeau d’une amie, les textes sont pour la plupart inédits. Chaque chapitre en contient trois ou quatre. Pour vous en faire une idée, vous pouvez lire en ligne (après Mes remparts) Des mains, un texte à propos du tableau qui figure en couverture, d’un poème en prose de Gratiliano Andreotti, d’une Etude de mains de Dürer, ce qui mène à Focillon (Eloge de la main) puis à Shakespeare... Que de passerelles !

Suivent des textes d’hommage : au chapitre I à Jankélévitch, Bonnefoy et, inattendu, à Roman Opalka, dont il a visité une exposition à Saint-Etienne en 2006 – « essaims de chiffres », « peu de mots », « intervalles de silence »… Plus on connaît l’auteur ou l’artiste, mieux on arrive à suivre le cheminement de pensée de Carlo Ossola, grand lecteur et citateur. (L’index des noms à la fin du recueil compte quelque dix pages, cela vous donne une idée de son érudition.)

Le chapitre « Le regard : attention et intention » m’a beaucoup intéressée, à commencer par cette citation de Jankélévitch en note : « L’œil est un organe, c’est-à-dire une chose ; la vision une fonction optique, c’est-à-dire une opération ; mais le regard est une intention. Faute de cette intention, la vision n’est qu’un phénomène abstrait et indifférent. » L’auteur commente le regard de La Belle Ferronnière de Léonard de Vinci, cite les dix propriétés d’un objet selon l’artiste et poursuit avec « Regarder pour désobjectiver » – selon Ossola « l’un des impératifs des arts de la création au XXe siècle ».

Entrez sans frapper ouvre de multiples pistes à la réflexion, témoigne des échanges du philologue avec les grands créateurs qu’il admire, ceux du passé et ses contemporains. J’ai été heureuse d’y retrouver « la petite phrase de Proust », via les fiches de Roland Barthes ou dans un essai de Carlo Bo : « Mettre le temps en musique, comme vous le savez, est pour Proust le devoir du romancier […] ».

A la suite de l’extrait d’une lettre de Bonnefoy à Michel Butor (en 1956), Ossola écrit ceci qui sera ma conclusion sur ce recueil : « Des grands créateurs on ne peut hériter qu’un long, inlassable et fidèle exercice d’admiration. »