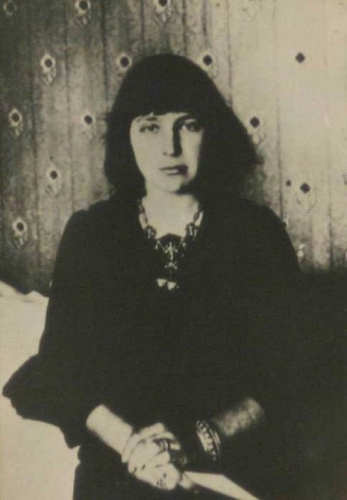

Le ciel brûle, première partie du recueil poésie/Gallimard de Marina Tsvetaïeva (ou Tsvétaïéva ou Tsvetaeva selon les sources) rassemble des poèmes publiés en 1987 aux Cahiers des Brisants – le titre est tiré du dernier vers de « Rivale, un jour je te viendrai… ». La seconde reprend le titre des textes édités par La Découverte en 1986, Tentative de jalousie & autres poèmes, d’après le poème éponyme (« Comment ça va, la vie avec une autre... »). Ce n’est donc pas une suite, mais chacune des parties présente les poèmes dans un ordre chronologique.

Tentative de jalousie débute avec « Il en tomba combien dans cet abîme… », un poème qui médite sur la vie et la mort, y compris la sienne :

[…]

Et je disparaîtrai un jour sans rimes

Du globe, c’est certain

[…]

Et tout sera comme si sous le ciel

Je n’avais pas été !

[…]

– Ecoutez-moi ! – Il faut m’aimer encore

Du fait que je mourrai.

8 décembre 1913 (Marina a 21 ans.)

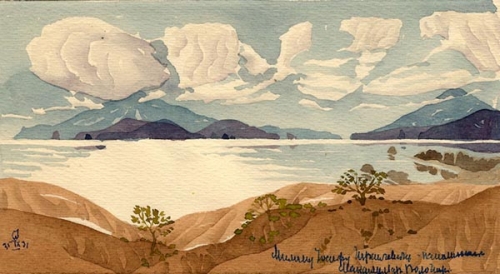

C’est à Koktebel qu’elle rencontre Ossip Mandelstam en 1915. Deux poèmes sont dédiés au jeune poète à propos de qui elle a écrit ceci : « Au printemps 1916, j’ai fait à Mandelstam le don de Moscou. » Leur liaison de quelques mois est mise, une fois de plus, sous le signe du feu, dans le poème qui suit. (D’un an son aîné, Mandelstam est mort avant elle en 1938, à 47 ans, dans un camp.)

… J’aimerais vivre avec vous

Dans une petite ville,

Aux éternels crépuscules,

Aux éternels carillons.

Et dans une petite auberge de campagne –

Le tintement grêle

D’une pendule ancienne – goutte à goutte de temps.

Et parfois, le soir, montant de quelque mansarde –

Une flûte,

Et le flûtiste lui-même à la fenêtre.

Et de grandes tulipes sur les fenêtres.

Et peut-être, ne m’aimeriez-vous même pas…

Au milieu de la chambre – un énorme poêle de faïence,

Sur chaque carreau – une image :

Rose, cœur et navire.

Tandis qu’à l’unique fenêtre –

Il neige, neige, neige.

Vous seriez allongé tel que je vous aime : paresseux,

Indifférent, léger.

Par instants, le geste sec

D’une allumette.

La cigarette brûle et se consume,

Et longuement à son extrémité,

– Courte colonne grise – tremble

La cendre.

Vous n’avez même pas le courage de la faire tomber –

Et toute la cigarette vole dans le feu.

10 décembre 1916

Prompte à s’enflammer (pour la « Sapho russe », Sofia Parnok, en 1915 ; pour Mandelstam en 1916 ; plus tard pour Rilke et Pasternak, je vous renvoie à leur correspondance évoquée ici), cette grande amoureuse qu’est Tsvetaïeva déclare dans « De pierre sont les uns, d’argile d’autres sont… » (1920) : « Trahir est mon affaire et Marina – mon nom, / Je suis fragile écume marine. » Ses passions finissent toujours par une séparation, mais elle reste mariée à Efron, le père de ses deux filles, qui se bat dans l’Armée blanche après la Révolution.

Après un séjour de retrouvailles à Berlin, la famille Efron s’installe à Prague, où naîtra leur fils, Guéorgi, dit Mour. C’est là-bas que Marina Tsvetaïeva écrit en 1924, dans un seul souffle, deux longs poèmes d’amour tragique, Le Poème de la montagne (dix pages) et Le Poème de la fin (trente pages) où tout est rythme et vitesse.

[…]

Dans la vie dont nous savons bien tous : bohème,

Boue, bazar, et caetera…

Témoignait encore que tous les poèmes

Des montagnes

s’écrivent

comme ça.

Le Poème de la montagne, 7

[…]

A mi-souvenir, mi-comprendre,

Comme de la fête enlevés…

– Notre rue ! – D’autres vont la prendre…

– Que de fois nous !... – Loin, ses pavés…

– Demain de l’Ouest le soleil part !

– David avec Dieu rompt les liens !

– Et nous, au juste ? – On se sépare.

– Il ne me dit strictement rien

Ce mot superabsurdissime :

Sé-pa-ra-tion. – Une sur cent ?

Un mot composé de dix signes :

Rien que le vide sous-jacent.

[…]

Puis ce sera la vie à Paris, misère et solitude racontées dans ses Confessions. En 1937, sa fille aînée Alia rentre à Moscou, puis Efron. Avant de retourner elle aussi à Moscou avec son fils en juin 1939, Marina Tsvetaïeva écrit Mars, poème du refus qui sonne comme une conclusion tragique. Peu après son retour, sa fille puis son mari seront arrêtés. Elle se suicidera le 31 août 1941.

MARS

Ô pleurs d'amour, fureur !

D’eux-mêmes — jaillissant !

Ô la Bohème en pleurs !

En Espagne : le sang !

Noir, ô mont qui étend

Son ombre au monde entier !

Au Créateur : grand temps

De rendre mon billet.

Refus d'être. De suivre.

Asile des non-gens :

Je refuse d’y vivre

Avec les loups régents

Des rues — hurler : refuse.

Quant aux requins des plaines —

Non !— Glisser : je refuse —

Le long des dos en chaîne.

Oreilles obstruées,

Et mes yeux voient confus.

À ton monde insensé

Je ne dis que : refus.

15 mars - 11 mai 1939