A peine fermées les portes d’Europalia Brésil, voilà le Danemark à l’honneur au Palais des Beaux-Arts de Bruxelles (Bozar) pour cause de présidence de l’Union européenne. C’est l’occasion de découvrir le grand peintre danois Kirkeby (né en 1938) dans une ample rétrospective des années 60 à aujourd’hui : Per Kirkeby et les "peintures interdites" de Kurt Schwitters. Trouverai-je les mots pour vous parler de cette exposition ? Les arts plastiques échappent pour une très large part au langage, le débordent. Kirkeby : « Je pense que l’art réalisé à la main peut produire quelque chose de différent et de plus que le langage. »

Per Kirkeby, Cossus ligniperda, 1989 © Aarhus Museum, Danemark

Le jeudi 9 janvier, l’exposition était accessible à tous gratuitement, une belle initiative annoncée dans la presse, et de nombreux visiteurs la parcouraient déjà avec curiosité. La grande toile qui les accueille en haut des marches du hall Victor Horta, intitulée Beaucoup plus tard, avec ses couleurs puissantes, date de 1992, la période des grands formats, la plus somptueuse à mes yeux, qu’on retrouvera dans les dernières salles du parcours chronologique, un enchantement de couleurs et de rythmes.

Après des études de géologie, Kirkeby a d’abord peint sur des panneaux de masonite, au format carré (122 x122), des œuvres très diverses influencées par le pop art et le minimalisme qu'il appelle lui-même des « collages peints ». Près d’une Composition rouge où j’imagine une scène de théâtre, Mata Hari se dédouble en silhouette brune (imper et chapeau) et nu jaune, plus loin ce sera B.B. ou Jeanne Moreau. Beaucoup de jaune dans cette première salle. Un changement de style s’annonce avec Chaînes de montagnes mayas et deux ensembles de trois et quatre panneaux.

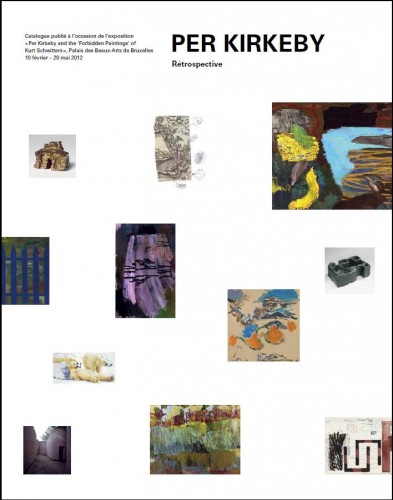

Couverture du catalogue

Des Clôtures de Kirkeby sont posées à même le sol : entre leurs verticales bleues, un fouillis coloré dit son amour des jardins, de la nature. S’il n’a pas peint de paysages à proprement parler, il s’en inspire. Plus loin, une petite Composition de 1964, avec des éléments de silhouettes sur fond blanc, rappelle les papiers collés de Matisse.

Dès la troisième salle, Kirkeby passe à la peinture sur toile et aux formats plus grands, multiplie les couches de peinture comme des strates géologiques. Beaucoup de Sans titre, un Crépuscule, et au milieu de la pièce, les premiers bronzes presque tous intitulés Tête ou Bras – je suis incapable de vous les décrire, ces sculptures qui dressent leurs masses modelées, pétries à pleines mains, non figuratives. On devine dans les verticales des grandes toiles des arbres, des montagnes, des silhouettes, dans leurs horizontales des figures couchées et tout à coup un Cheval blanc à la crinière jaune – inspiré de Hans Baldung Grien, qu’on retrouvera à la fin du parcours en vert.

Peintre et sculpteur, cinéaste aussi, Kirkeby est un passionné des livres, il en a écrit, il en a illustrés. Il est membre de l’Académie danoise de littérature. Une salle est consacrée à ses « Papiers » : des gouaches, des « surpeints », et des livres de lui sur de grands artistes des XIXe et XXe siècles. Il y a aussi ses propres journaux (Dagbog) et carnets aux couvertures peintes, dont un ravissant carnet de voyages, « Rejser », en bleu et blanc. Des collages mêlent dessins, photos, papiers divers, et même des feuilles mortes. Guy Duplat, qui a rendu visite à l’artiste dans sa maison des faubourgs de Copenhague en décembre dernier, a été frappé par la « superbe bibliothèque de 6000 livres d’art soigneusement rangés et régulièrement compulsés et les innombrables tiroirs à dessins ».

Sur ses « Tableaux noirs », le peintre a dessiné à la craie des figures animales récurrentes dans son oeuvre : dromadaire, lion, loup, ours… Des éléments d’architecture aussi, de châteaux-forts entre autres, à rapprocher d’une toile curieuse, Réflexion byzantine sur le retour au Pays, où une construction moderne est posée entre ciel et terre, avec jardins et sapins à l'avant-plan.

« Couleur et ombre » : voilà les grands formats. Pas de couleurs primaires ici, mais des demi-tons, des nuances subtiles. Deux toiles verticales se répondent de part et d'autre du seuil, Avenue 2 offre une coulée de couleurs claires entre des masses sombres où j’ai cru voir, sur le côté, un couple de passants. Une série hivernale, variation de couleurs près d’un même tronc d’arbre, couvre toute la longueur d'un mur.

En face, trois grandes toiles horizontales fascinantes, une peinture assez sombre entre deux peintures paradisiaques : à droite, Beatus-Apokalypse (1989), avec de l’orange, du rouge, du mauve, et à gauche, Cossus ligniperda, avec son aplat de couleur bleu turquoise comme un lac de montagne au-dessus de bandes d’ocre au milieu des bleus sombres et des verts – c'est l’affiche de l’exposition (illustrée ci-dessus). Elle est sur la couverture du petit « Guide du visiteur » (disponible en trois langues) qui reprend le texte des panneaux, salle par salle, et, tête-bêche, des extraits de Ludwig Wittgenstein, Remarques sur les couleurs et un article sur Wittgenstein & Kirkeby : une filiation posthume.

Kurt Schwitters, Parti fra Skodje ved Ålesund (Partial View from Skodje near Ålesund), 1940

© Kurt und Ernst Schwitters Foundation, Hannover

C’est juste après cette grande salle que l’on présente les toiles « interdites » de Schwitters (1887-1948), connu pour ses collages et assemblages dadaïstes et revenu au paysage figuratif à la fin de sa vie, dans une belle indépendance d’esprit qu’admire Kirkeby. Celui-ci en possède deux : « Elles sont accrochées à mon mur comme des icônes qui veillent à ce que je n’oublie jamais la bénédiction de « l’absence de style »» . Dans cette salle plus intime, en contraste et pourtant en complicité avec les grands Kirkeby par la touche libre et les effets de matière comme par leur sujet, des paysages norvégiens peints sur le motif par l’artiste allemand en exil (des photos noir et blanc correspondantes, de la collection Kurt & Ernst Schwitters, sont exposées dans une vitrine-table).

Place à l’architecture ensuite. Kirkeby a choisi la brique, matériau prépondérant au Danemark avant l’ère du béton et du verre, pour ses constructions dépourvues de fonction utilitaire, qu’il appelle sculptures. On peut en voir une au Middelheim d’Anvers. D’inattendus petits bronzes, comme des maquettes, témoignent de son intérêt pour les portes, les passages, les ouvertures, les murs, les labyrinthes. Un jeu sur le plein et le vide.

Je les ai laissées derrière moi pour entrer dans le royaume de la couleur et du rythme : les dernières salles enchantent par « une connaissance et une intime compréhension des couleurs, de la masse, de la texture et de la ligne » (Jean-Marie Wynants). Les grandes peintures de Kirkeby, lumineuses et « illisibles », comme dit l'artiste, appartiennent à l’univers non verbal et parlent d’un monde « hors du temps » où le geste de peindre atteint sa plénitude.