Beau et douloureux, l’art peut l’être, comme une Pieta, un Stabat Mater. Pourquoi ces figures me viennent-elles à l’esprit en refermant Le rapport de Brodeck, un roman de Philippe Claudel (2007) où les hommes sont au premier plan ? Un pressentiment me faisait attendre le moment de l’ouvrir – car on ne le lit pas sans accepter d’entrer dans la souffrance, sans ressentir la peur, sans interroger une fois de plus ce que veulent dire « humain » et « inhumain ». Et il faut souvent reprendre son souffle pour mener à son terme ce récit terrifiant.

Claudel y dessine les personnages du village où Brodeck, enfant recueilli par Fedorine, a trouvé refuge après la mort de ses parents à la première guerre, où il est revenu après l’enfer du camp à la surprise générale – son nom figurait déjà sur le monument aux morts. Une rivière, la Staubi, traverse ce pays de montagne où il gagne sa vie en écrivant des notices sur les arbres, la flore, le gibier, les pluies. Quand l’Anderer, l’Autre, l’Etranger y est tué par les villageois, Brodeck est appelé par le maire, Orschwir, qui lui demande de rédiger un rapport sur ces événements, en disant « je » en leur nom à tous – même s’il n’y était pas.

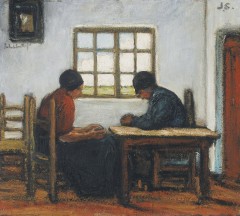

Brodeck obéit, comme au camp il faisait le chien pour le plaisir de ses bourreaux, ce qui lui a permis de survivre et d’atteindre l’objectif qui le faisait tenir : retrouver Emilia. Il l’avait rencontrée à la Capitale pendant ses études – le village l’y avait envoyé, pour qu’un des leurs soit instruit et, peut-être, remplace un jour le vieux maître d’école. Pour rédiger son rapport, Brodeck interroge les uns et les autres. Tout ce qu’il apprend lui réveille la mémoire, et chaque soir il tape sur sa vieille machine bien plus de mots que ce qui lui a été demandé à propos de « la chose qui s’est passée », « l’Ereigniës ». Se sachant surveillé, il cache soigneusement les pages là où personne ne les cherchera. Il n’a pas envie de finir comme l’Anderer, lui qui n’est pas non plus d’ici, mais y a trouvé une place pour vivre avec Emélia et leur petite fille Poupchette.

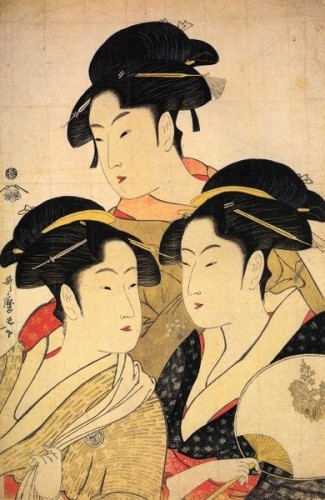

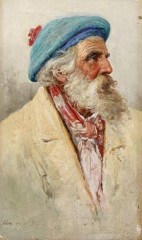

« La nuit avait jeté son manteau sur le village comme un roulier sa cape sur les restes de braises d’un feu de chemin. Les maisons, avec leurs toits recouverts de longues écailles de bois de pin, laissaient échapper des fumées lentes et bleues et faisaient ainsi songer aux dos rugueux de vieux animaux des époques fossiles. » Claudel est un peintre. Neuf mois après la guerre, l’Anderer est arrivé « avec ses grandes malles, ses vêtements brodés, son mystère, son cheval bai et son âne ». Mademoiselle Julie et Monsieur Socrate, il les appelle ainsi, parlant à ses bêtes comme à des êtres humains, et tout le village en est ébaubi. Sans jamais dire son nom, l’Anderer s’installe à l’auberge Schloss où son mode de vie ne laisse pas d’intriguer. Sa façon de s’habiller, de parler, de se promener en prenant des notes dans un carnet noir (écho au carnet rouge des Ames grises), tout étonne, amuse, inquiète aussi.

Quand Brodeck se rend chez Oschwir – il voudrait voir le corps de l’Anderer, pour le rapport –, celui-ci l’entraîne vers les enclos de la porcherie qui assure sa fortune : après les porcelets, les bêtes de huit mois, et puis les porcs adultes, « de vrais fauves sous leurs allures de baleines terrestres » qui ne songent qu’à remplir leur panse, « et tout leur est bon. » Désormais, la peur est revenue dans la vie de Brodeck, elle est « son vêtement ». Son ami Diodème, le vieil instituteur, mort il y a peu, lui a légué sa table en noyer, avec un tiroir fermé. Il n’en a pas la clé, mais après que quelqu’un s’est introduit dans sa resserre et y a forcé le tiroir, qui était vide, Brodeck retourne la table et y découvre la grande enveloppe que son ami a laissée pour lui. Encore un gouffre.

« Ich bin nichts » – « Je ne suis rien ». L’inscription sur la pancarte dont on affublait le prisonnier pendu au gros crochet du portail, à l’entrée du camp – tous les jours, on en choisissait un au hasard – hante l’esprit de Brodeck. Le roman accompagne le va-et-vient de sa mémoire – « je vais dans les mots comme le gibier traqué, qui file vite, zigzague, essaie de dérouter les chiens et les chasseurs lancés à sa poursuite ». Qu’est-ce qui transforme un homme ordinaire en bourreau ? Brodeck porte en lui « les ferments de la déception et de l’intranquillité », lui aussi a sa part d’ombre. Seuls les sentiers où il côtoie la vie sauvage et la rivière qui lui rafraîchit le regard, seules les femmes dans sa maison l’apaisent et l’aident à poursuivre. Les morts ne quittent jamais les vivants. Quand il aura accouché de son rapport, Brodeck saura quoi faire.