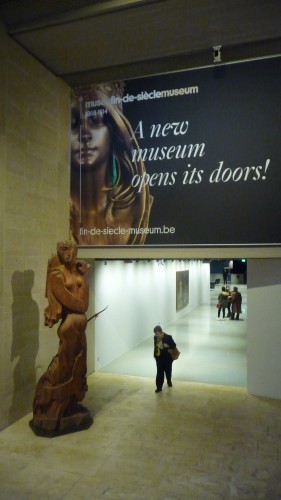

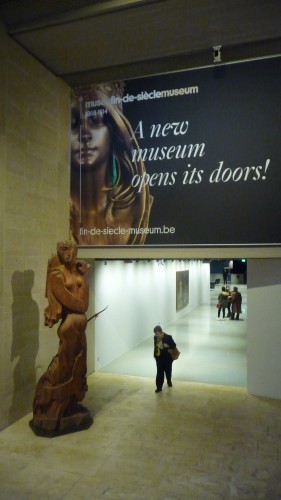

Un nouveau musée ? C’est le slogan des Musées Royaux des Beaux-Arts de Belgique pour inviter à découvrir la nouvelle présentation des œuvres qui, dans leurs collections, montrent comment Bruxelles, de 1868 à 1914, « Fin de siècle » au sens large, fut le « carrefour culturel de l’Europe ». Des peintres et des sculpteurs belges et étrangers, mais aussi des photographes, des architectes, sans oublier les arts décoratifs, la littérature et la musique.

Au bas des marches, la Diane de Zadkine (1937) est restée en place.

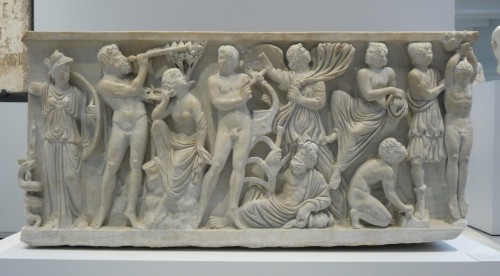

Pour y accéder, les visiteurs empruntent le couloir qui menait naguère au Musée d’art moderne (je m’efforce de ne pas trop y penser en arpentant les espaces vides, l’air inachevé, qui précèdent le début du parcours, au bas de l’escalier). Pour entrer dans le réalisme, courant qui a dominé les arts dans la seconde moitié du XIXe siècle, une grande toile de Charles Hermans, A l’aube, voisine avec L’attrapade de Rops, Prière, un grand marbre de Guillaume Charlier, et de petits groupes sculptés comme La famille de l’ivrogne de Léopold Harzé. Pour les familiers du musée, la présence d’artistes ou d’œuvres moins connus éveille bien sûr un intérêt particulier.

Charles Hermans, A l’aube,1875 (248 x 317)

Cà et là, on découvre des portraits d’artistes, comme celui d’Alfred Stevens en haut de forme par Gervex – on verra plus loin quelques-unes de ses mondaines aux belles robes – ou, plus tard, celui d’Anna Boch par Isidore Verheyden, accroché non loin de sa lumineuse Côte de Bretagne. Mais il y a beaucoup d’œuvres réalistes à découvrir avant d’arriver à cette fascination nouvelle pour la lumière des impressionnistes. Une longue vitrine expose de petits objets de la fin du XIXe siècle et en particulier des clichés illustrant les débuts de la photographie, des dessins de Mellery, de jolies études de Léon Frédéric et des petits bronzes (trop peu éclairés).

Constantin Meunier, Femme du peuple, 1893

La peinture de paysage est bien représentée : Daubigny (Bords de l’Oise) et Corot (les Hauts de Sèvres) voisinent avec Rops, Artan et des peintres de l’école de Tervueren comme Boulenger. Quelle force expressive dans Femme du peuple, un superbe bronze de Constantin Meunier, dont on expose aussi de grandes peintures comme le Triptyque de la mine. A côté du monde paysan (Les marchands de craie de Léon Frédéric, un petit Portrait de paysan par Van Gogh) et de celui des ouvriers au travail ou en grève, des œuvres qui dénoncent la misère sociale, deux toiles sur la vie des artistes : Les collègues de Pierre Oyens, un homme au chevalet, une femme à la palette ; de Fantin-Latour, une très belle Leçon de dessin dans l'atelier.

Ensor, Carnaval sur la plage, 1887

Ensor et Evenepoel : voici des œuvres majeures. D’Ensor, par exemple, Les masques scandalisés (dans la palette sombre) et Les masques singuliers (dans la palette claire, dix ans plus tard) et encore ce magnifique Carnaval sur la plage aux couleurs nacrées (comme dans ses Fleurs, malheureusement invisibles). Le beau portrait du père d’Ensor lisant et de fascinantes figures féminines : Une coloriste, La dame sombre. Un très grand portrait d’un peintre en costume rouge domine la salle des Evenepoel, je lui préfère ces deux magnifiques portraits d’enfants que sont Henriette au grand chapeau et Les images.

Henri Evenepoel, Les images et Henriette au grand chapeau (photos prises sans flash)

Pour ceux qui ne le connaissent pas, ce sera l’occasion de découvrir Vogels, spécialiste des impressions atmosphériques (voyez Ixelles, matinée pluvieuse ou le ciel nocturne dans La rue des chanteurs). J’ai été frappée par le voisinage de deux tableaux : un verger encore réaliste à côté d’un paysage de Sisley (A la lisière du bois), ce qui permet de comparer ces deux manières très différentes de peindre la nature et d’apprécier la vibration de la touche. Quelle clarté, chez les impressionnistes ! Van Rysselberghe, Emile Claus (trop peu d’œuvres exposées à mon avis), Anna Boch, Signac, Seurat – cette fois, on respire le plein air, la lumière inonde les jardins, les bords de mer, on se régale. Plus loin, arrêt devant le Nu à contre-jour de Bonnard, seul sur un mur, splendide.

Emile Claus, L'inondation (à l'ombre du cadre)

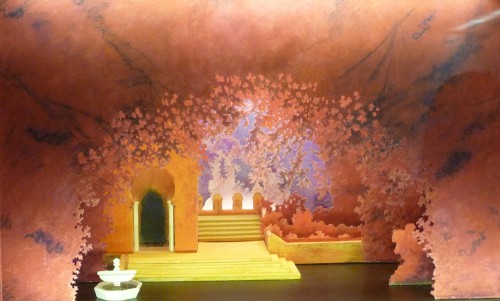

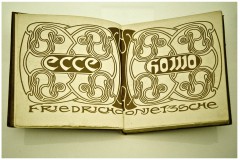

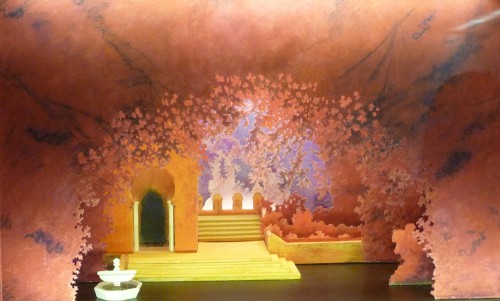

Un beau bleu profond a été choisi pour présenter le symbolisme. Fernand Khnopff y est à l’honneur, on expose une maquette de sa maison-atelier. Quel dommage de constater qu’ici aussi, comme dans les salles précédentes, un éclairage maladroit laisse le haut du tableau barré par l’ombre du cadre, même sur les visages du fameux Des caresses ! J’avais déjà signalé ce problème lors de la rétrospective Stevens. Dans un « nouveau » musée, c’est sidérant. Sans compter que là où la pénombre met en valeur le contenu de vitrines bien éclairées, en particulier de beaux décors pour des opéras de Wagner, on ne peut pas déchiffrer les étiquettes en dessous – fâcheux.

Jean Delesclusze, Maquette de décor pour Parsifal de Richard Wagner (détail)

A cette étape du parcours Fin de siècle, on découvre une émouvante Figure tombale de Dillens, de magnifiques illustrations de Redon pour Verhaeren en plus de son terrible Christ, Une Morte (Ophélie) de Schlobach dans un cadre spectaculaire, des Constant Montald de premier plan.

Montald, Le nid, 1893

La belle salle des Spilliaert, dont je pourrais vous parler longuement, contient plusieurs grandes sculptures de Minne (La solidarité, Le maçon). Mais j’arrête d’énumérer : vous l’avez compris, ce ne sont là que quelques noms, quelques repères dans la traversée de cette époque fertile pour la culture belge et européenne – il faudra y retourner pour en détailler tous les trésors, s’attarder partout et découvrir la section sur l’architecture art nouveau que je n’ai pas eu le temps de voir, même en y passant toute l’après-midi.

George Minne, La solidarité (salle Spilliaert)

La grande nouveauté, au dernier niveau (-8), c’est la très attendue collection Gillion Crowet dédiée à l’art nouveau, présentée avec soin dans un écrin violet qui convient parfaitement à ces pièces d’orfèvrerie signées Wolfers, au mobilier de Victor Horta et de Majorelle (ensemble Nénuphar), aux verreries de Witwe, Gallé, Daum, et autres Lalique, aux luminaires et objets de bronze.

http://www.fin-de-siecle-museum.be/fr/musee-fin-de-siecle-museum/la-collection-gillion-crowet

D’étonnantes peintures et sculptures y sont exposées, de belles surprises pour terminer le parcours. Par exemple, ce tableau de Xavier Mellery, dont le titre fera le mot de la fin : « L’Art touche au Ciel et à la Terre. » Dans le grand ascenseur où l’on peut s’asseoir pour rejoindre en douceur le niveau de départ, un visiteur étranger que j’interrogeais sur ses impressions me répondit « very, very interesting », d’un air rêveur.