Rêveurs et nageurs ou du plaisir parmi les difficultés (2005) : retour à Grozdanovitch dont j’avais tant aimé le Petit traité de désinvolture (2002). Le titre est magnifique – et encore plus quand on en découvre le texte sous-jacent. Le sous-titre est emprunté à Henry James en culottes courtes, poussé sur une balançoire grinçante par sa sœur Alice une après-midi d’automne, et remarquant : « Je crois qu’on peut appeler ça du plaisir parmi les difficultés. » Un essai dédié fraternellement par Denis Grozdanovitch aux personnes sensibles à l’humour poétique et à la gravité de cette phrase, à ceux « dont les forces faiblissent… mais qui restent encore capables d’éprouver d’intenses minutes de plaisir parmi les difficultés croissantes d’un monde bouleversé et parfois tellement infernal qu’on pourrait le croire au bord du désastre ».

Humour et mélancolie se côtoient dans ce recueil de réflexions. Un sourire monte aux lèvres en lisant Un choc culturel : Archie, son hôte anglais, éprouve ce choc en mettant le nez dans le moteur d’une DS en panne. L’auteur narre avec délectation les tentatives de dépannage sans résultat, et la floraison d’un discours furieux contre les ingénieurs français, en contraste avec les propos que tiendra plus tard le garagiste, M. Cazalis, intarissable d’éloges pour une voiture formidable qui ne demande tout au plus que de menus réglages, tout en plongeant délicatement les mains dans cette belle mécanique. Une vieille sympathie cynique – l’évocation des chiens de sa vie – et De la difficile légèreté de l’être – à l’ombre de Cioran – appartiennent au versant mélancolique de la pensée grozdanovitchienne (je suppose).

A propos d’une émission sur France Culture à propos du philosophe allemand, Carl Schmitt, le chat et la petite souris s’étonne de l’incompréhension des orateurs par rapport à la dérive de Schmitt, si intelligent, vers le national-socialisme. Oubliaient-ils que la logique verbale et la pratique dans les faits ne correspondent pas toujours chez les êtres humains ? Grozdanovitch subodore chez ces universitaires l’angoisse devant « le foisonnement du réel » et un esprit de système comme « un solide blockhaus à l’épreuve de la moindre surprise ». Pathétique absence d’humour et de bon sens des grands esprits cartésiens.

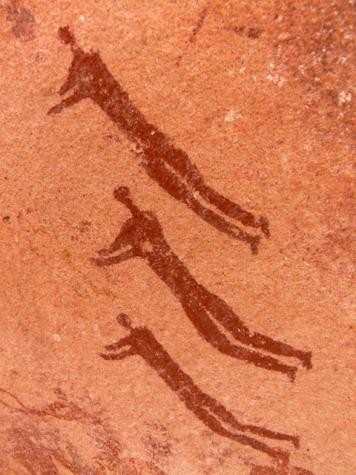

Viennent ensuite une centaine de pages, Apologie des fantômes, où Grozdanovitch a rassemblé ses méditations sur la vie et la mort, inspirées par des enterrements, des lectures, des anecdotes, des films, des tombes, et c’est là qu’on entre dans le vif de Rêveurs et nageurs. « Souvent la nuit, au cours de rêves profonds et compliqués, mes morts m’apparaissent… » Leur image est confuse mais proche, leurs paroles ne sont que « broutilles », comme s’il ne leur était permis que de passer « en transit » dans les songes des vivants. C’est Emmanuel Berl racontant à la radio comment il a découvert en rangeant des papiers dans le grenier de la maison familiale de vieilles lettres non cachetées, à lui adressées, et portant sur l’enveloppe l’écriture de Marcel Proust ! C’est une nouvelle de Buzzati, Les bosses ; un film de Rosi, Cadavres exquis. Ce sont les souvenirs d’un père, d’une sœur ; des vers de Valéry Larbaud à l’occasion de la Toussaint.

Dans une conférence d’anthropologie au Collège de France, Maurice Bloch retourne la question de la plupart des spécialistes (« Comment peut-on encore croire aux fantômes de nos jours ? ») : étant donné que 95% des gens croient aux revenants et à leur influence dans notre vie quotidienne, « Comment certains d’entre nous font-ils pour ne pas croire aux fantômes ? » Grozdanovich abonde en citations littéraires pour en témoigner. « Où se rencontrent les morts si ce n’est sur les lèvres des vivants ? » (Samuel Butler, Ainsi va toute chair)

Grozdanovitch ne rappelle pas la belle phrase de Victor Hugo : « Les morts sont les invisibles, mais ils ne sont pas les absents » mais il a plus d’une fois ressenti la présence de disparus. Ainsi cette carte envoyée du Chili par son plus vieil ami d’enfance, perdu de vue depuis vingt-cinq ans, arrivée le lendemain de la nouvelle de sa mort. Sur son cercueil, il choisit de déposer non la rose rituelle mais une balle de tennis. Ainsi ce vieil homme rencontré à la librairie de Rodez et qui tient à lui raconter l’histoire de Janine et Jean, « enfants immortels », la fille de l’ingénieur des chemins de fer et le fils du cafetier. Fantômes de notre jeunesse. Séance de spiritisme et rencontre d’un jumeau astral.

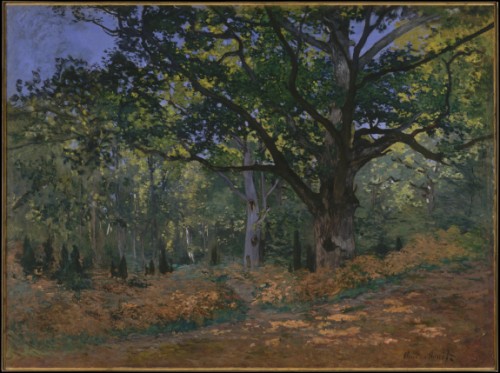

Le sommet de l’Apologie des fantômes a pour cadre la Bourgogne, où ses parents louaient la moitié d’une ferme pour l’été. Enfant, il s’est lié d’amitié avec Petit-Louis, le propriétaire de la ferme, et puis avec son copain forgeron, Anselme. Longtemps après la disparition inexpliquée de Petit-Louis à 78 ans, Anselme confie un jour son secret à l'auteur. Il sait où il est, mort mais « pas vraiment enterré », et lui raconte comment il a découvert l’endroit où Petit-Louis disparaissait régulièrement avant de disparaître pour de bon. C’est là que vous aurez un magnifique rendez-vous, si vous lisez Grozdanovitch, avec des rêveurs et des nageurs.