« Je parlais avec Rosier car j’étais inquiète de ce qui nous opposait souvent Jean-Luc et moi. Elle me rassurait : selon elle, tous les hommes traversaient une sévère remise en question aux approches de la quarantaine. Elle était sûre qu’il m’aimait même si la politique, pour l’instant, l’emportait sur le sentiment amoureux. Par contre, elle me trouvait trop dépendante. Quand elle apprit que je n’avais pas de compte en banque ni de carnet de chèques et que Jean-Luc me donnait quand je le souhaitais de l’« argent de poche », elle fut horrifiée. « Mais tu travailles, tu gagnes ta vie ! C’est lui qui touche tes chèques ? – Heu, je crois. » Elle me persuada de remédier à cette situation, je promis et n’en fis rien : au fond, cela me convenait. »

« Je parlais avec Rosier car j’étais inquiète de ce qui nous opposait souvent Jean-Luc et moi. Elle me rassurait : selon elle, tous les hommes traversaient une sévère remise en question aux approches de la quarantaine. Elle était sûre qu’il m’aimait même si la politique, pour l’instant, l’emportait sur le sentiment amoureux. Par contre, elle me trouvait trop dépendante. Quand elle apprit que je n’avais pas de compte en banque ni de carnet de chèques et que Jean-Luc me donnait quand je le souhaitais de l’« argent de poche », elle fut horrifiée. « Mais tu travailles, tu gagnes ta vie ! C’est lui qui touche tes chèques ? – Heu, je crois. » Elle me persuada de remédier à cette situation, je promis et n’en fis rien : au fond, cela me convenait. »

Littérature française - Page 129

-

Argent de poche

-

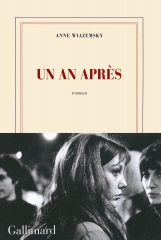

68 par Wiazemsky

Anne Wiazemsky a raconté ses débuts au cinéma dans Jeune fille, sa rencontre avec Jean-Luc Godard dans Une année studieuse. Un an après commence quand elle s’installe avec le réalisateur devenu son mari dans le Quartier Latin (son rêve d’adolescente) au 17 de la rue Saint-Jacques. C’est juste en face de l’église Saint-Séverin, ce qui enchante son grand-père, François Mauriac.

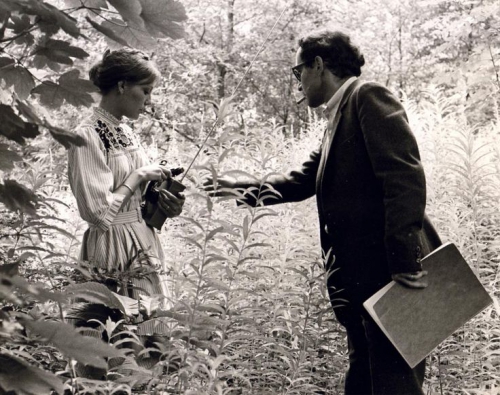

Anonimo : Anne Wiazemsky et Jean-Luc Godard. Fotografia scattata durante le riprese del film One plus one, 1968 © Galerie ObsisDepuis la fin de l’été 1967, « Rosier et Bambam » sont entrés dans la vie du couple Godard, elle, une grande styliste, et lui, Jean-Pierre Bamberger, directeur d’une usine de textile. Quand ils sont à Paris, ils se voient souvent, dans leur appartement rue de Tournon ou à la brasserie Balzar. Godard et sa femme font la tournée des universités américaines pour présenter La Chinoise et en débattre avec les étudiants, ce qu’apprécie le cinéaste mais pas elle, que cela ennuie vite.

« Se réveiller ensemble et se retrouver le soir étaient à ses yeux l’essentiel » ; elle note dans son journal : « Aimer m’enlève toute mon indépendance. » Les propositions se succèdent au cinéma : elle se charge de la photo pour Michel Cournot (Les Gauloises bleues), joue pour Pasolini (Théorème). Début 1968, elle accompagne Godard à La Havane, où elle se sent gênée par l’attitude de « dévotion » des officiels du cinéma cubain envers lui.

A Paris, on s’agite : Truffaut a télégraphié à Godard pour qu’il rentre après que le président de la Cinémathèque, Henri Langlois, a été remplacé « sur décision gouvernementale ». La défense de Langlois s’organise. Le 14 février, ils participent à une manifestation pour réclamer la démission de Malraux, ministre de la culture, et la réouverture de la Cinémathèque. Quand ils veulent faire ouvrir ses portes de force et aussi celles du TNP, la police réplique à coups de matraque, le choc est violent.

Le 3 mai 1968, elle a cette journée en tête en rentrant chez elle : « Il régnait une atmosphère d’émeute aux abords de la Sorbonne. » Un meeting doit s’y tenir le soir, on a fermé l’université de Nanterre. Quand tout à coup des étudiants affluent de partout, la bousculent, elle reste paralysée de peur jusqu’à ce que l’un d’entre eux la gifle : « Ne reste pas ici, connasse. » Elle court alors jusque chez elle, hébétée. Godard, inquiet, lui téléphone et conseille d’écouter la radio sur Europe numéro 1.

A partir de là se déroule l’histoire des Godard en plein mai 68, alternant tournages, manifestations, rencontres, discussions. Jean-Luc ramène à leur appartement Jean-Jock, un jeune homme aux cheveux longs et sales, convaincu qu’ils sont « à la veille du Grand Soir ». Il tutoie Anne, l’appelle « camarade », elle s’en irrite mais s’amuse de ses airs de « petit garçon » et surtout, elle sent que Godard est séduit par sa jeunesse et son enthousiasme.

C’est avec eux et leurs amis du cinéma qu’on revit les péripéties parisiennes, les affrontements, les débats qui les opposent – Godard est souvent en désaccord même avec ses amis les plus proches. Il ne veut plus manger dans un restaurant « bourgeois », sa seule préoccupation est de se joindre au mouvement, de rencontrer les étudiants et les lycéens, de remettre le système en question.

L’atmosphère est parfois bon enfant, mais plus le temps passe, plus elle devient violente. La famille d’Anne s’inquiète, pour elle et pour son frère Pierre qui accompagne partout les étudiants et photographie les événements. De leurs fenêtres rue Saint Jacques, ils peuvent observer les charges et les attaques, le va-et-vient des ambulances. Godard, passionné, déclare qu’il ne veut plus faire du cinéma comme avant et lance à Cournot : « le cinéma dont tu parles est mort ! »

Anne Wiazemsky ne dissimule pas son irritation devant les débordements, le radicalisme de Godard, et accepte avec plaisir l’invitation de Rosier et Bambam qui partent pour le Midi : dans la belle villa de Pierre et Hélène Lazareff (mère de Rosier) au bout d’une presqu’île, c’est l’éblouissement, le calme, il ne lui manque que la présence de Godard. Une chatte blanche et rousse saute dans sa chambre et lui tient compagnie. Anne va se baigner nue dans la mer, se sent véritablement en vacances, savoure la détente.

Quand Godard vient les rejoindre – Truffaut l’a appelé de Cannes pour arrêter le festival –, il critique tout : cette chambre luxueuse, son bronzage de vulgaire starlette, son refus de l’accompagner à Cannes. Rosier parvient à le calmer, Anne est déçue par la tension qu’il a provoquée dès son arrivée. Avec Rosier qui estime que « le génie n’excuse pas tout », elle peut en parler – « L’enfant, c’est lui, pas toi », leur amie la rassure. Bien sûr, ils vont se réconcilier, Godard lui déclarer à nouveau son amour et puis, ils rentrent à Paris en voiture, grâce aux pleins d’essence assurés par des amis en cours de route, les stations étant fermées.

A mi-lecture dans Un an après, quasi tous les éléments du récit – sous-titré « roman » – sont en place. Anne Wiazemsky décrit les bons moments et les autres, les grandes rencontres et les petits côtés d’une vie de couple où, malgré l’admiration mutuelle, on sent poindre un désenchantement. Mai 68, année de libération ?

A la fin d’un entretien publié sur le site de l’éditeur, elle précise : « Mais là, même si ce n’est pas compréhensible tout de suite pour l’héroïne, le conte de fées se fissure. C’est à la toute fin de l’écriture que j’ai décidé de mettre les choses au point. Si l’histoire ne s’arrête pas là dans les faits, elle s’arrête quand je cesse d’être ce témoin privilégié. En dire plus, c’était m’éloigner du noyau du livre, qui est l’histoire de « ces deux-là », d’Anne et Jean-Luc, qu’il fallait terminer. Pour reprendre une phrase de Truffaut, je n’ai pas dit toute la vérité, mais je n’ai dit que des choses vraies – et c’est aussi valable pour les sentiments que pour la révolution ! »

-

Icône surréaliste

« Comme le souligne Herbert Lottman*, Kiki ne pose plus pour les autres. Elle est son modèle préféré. Elle l’inspire ; il improvise des poses, la photographie avec des objets, organise des mises en scène. C’est avec Kiki comme modèle qu’il invente le surréalisme en photographie. Elle devient une icône surréaliste. Il la modèle à sa guise, elle le regarde avec amour. »

« Comme le souligne Herbert Lottman*, Kiki ne pose plus pour les autres. Elle est son modèle préféré. Elle l’inspire ; il improvise des poses, la photographie avec des objets, organise des mises en scène. C’est avec Kiki comme modèle qu’il invente le surréalisme en photographie. Elle devient une icône surréaliste. Il la modèle à sa guise, elle le regarde avec amour. »Bertrand Meyer-Stabley, 12 muses qui ont fait l’Histoire

* (dans Man Ray à Montparnasse)

Man Ray, Violon d’Ingres © Man Ray Trust / Adagp

Pour information, Anna Puig Rosado expose ses photographies de Tel-Aviv

à Dieulefit du 17 octobre au 29 novembre 2015 : http://www.annapuigrosado.net/fr/page_1030.html

-

Muses modernes

12 muses qui ont changé l’Histoire : Bertrand Meyer-Stabley présente sous ce titre douze femmes qui « ont été au cœur de la création du XXe siècle ». Entendez donc « qui ont changé l’Histoire de l’art ». Muses ou égéries, elles ont fasciné leurs contemporains et inscrit leur destin dans le sillage d’un ou de plusieurs artistes.

Misia Sert par Toulouse-Lautrec / Gala par DalíMisia Sert, Gala Dalí, Kiki de Montparnasse, Youki, les premières évoquées sont des modèles ou des amies d’artistes, Dan Franck a décrit ce milieu dans Bohèmes. Misia était aussi pianiste, Youki fut la « Neige rose » de Foujita avant de devenir la « sirène » de Desnos. En une trentaine de pages pour chacune, l’auteur raconte leurs débuts dans la vie, et surtout leurs rencontres avec des artistes qui vont changer leur vie. Dans ce registre biographique, l’auteur porte autant d’attention à la petite histoire qu’à leur rôle artistique.

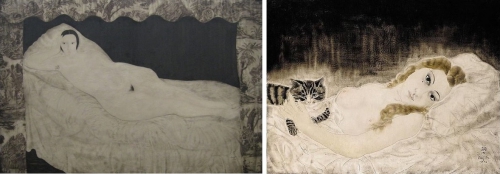

Nu couché à la toile de Jouy (Kiki) et Youki au chat par FoujitaPeggy Guggenheim, grande collectionneuse d’art, et Lee Miller, photographe un temps aux côtés de Man Ray, se font aussi un nom dans le milieu de l’art par elles-mêmes, à travers une galerie à Londres puis à New York pour la première, par son travail pour Vogue et ses reportages pour la seconde – Lee Miller a notamment montré la libération des camps de concentration.

Peggy Guggenheim par Alfred Courmes / Lee Miller par Man RayDeux des femmes qui ont partagé la vie de Picasso figurent dans cet essai : Dora Maar et Jacqueline Picasso. Celui que Françoise Gilot traite de « monstre d’indifférence » dans ses mémoires voulait qu’elles se vouent entièrement à lui et le libèrent de tout souci d’intendance, lui laissant la liberté de créer et d’inventer sans cesse.

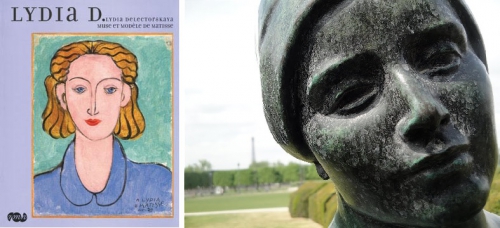

Dora Maar et Jacqueline aux mains croisées par Pablo PicassoMatisse, qui engage Lydia Delectorskaya comme assistante quand il est déjà un vieux monsieur, fidèle à son épouse, est en comparaison un modèle de respect et de générosité envers ses employés. Mais Lydia devient si indispensable et omniprésente à Cimiez que Mme Matisse, dont elle a aussi été la garde-malade, exige son renvoi. Elle lui reviendra.

Lydia Delectorskaya par Matisse / L'été (détail) de Maillol (Dina)Dina Vierny, qui a posé pour plusieurs peintres, voit son nom associé surtout à celui du sculpteur Maillol, à qui elle a inspiré tant de chefs-d’œuvre. C’est elle qui a convaincu Malraux de placer les statues offertes à l’Etat aux Tuileries. Elle s’est dévouée corps et âme à la création du musée Maillol à Paris.

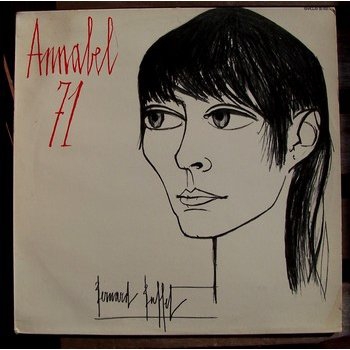

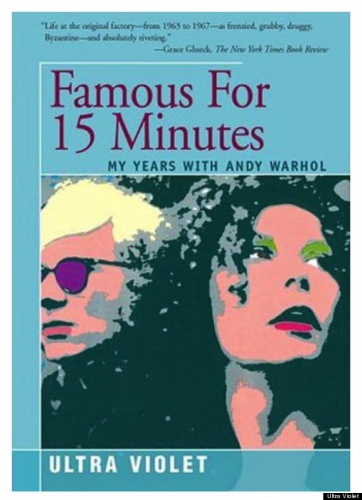

Les deux dernières muses évoquées dans cet essai me semblent moins connues : Annabel Buffet, que Bertrand Meyer-Stabley présente après avoir résumé la carrière de Bernard Buffet, et Ultra Violet, « la reine de l’underground » qui a su se faire une place dans la Factory d’Andy Warhol, et aussi plaire à Dalí.

Une vingtaine de photos N/B sont encartées au milieu du livre. Chacune de ces femmes mérite une biographie à part entière, il en existe d’ailleurs. Cet essai grand public donne envie de chercher leurs portraits peints, sculptés, photographiques, et d’en apprendre davantage sur certains de ces destins romanesques.

Et si on inversait les rôles, quels seraient les « 12 hommes qui ont changé l’Histoire » dans l’ombre ou la lumière de femmes artistes ? Avez-vous des noms à suggérer ? Il semble que « muse » n’ait pas de masculin, ni « pygmalion » (titre de la collection) de féminin.

-

Fortune

« Inconstante, versatile, imprévisible, la déesse Fortune porte dans les images de la fin du Moyen Age une robe rayée ou mi-partie. On la voit ici entourée de ses deux frères, tels que les décrit Christine de Pisan dans son célèbre Livre de la mutation de Fortune (1400-1403). A gauche, Heur est un jeune homme vêtu de vert et couronné de feuillage. A droite, Meseur (Malheur) est un paysan rustaud et court vêtu dont la massue prête à frapper est quelque peu inquiétante. »

Michel Pastoureau, Vert. Histoire d’une couleur

Miniature d’un manuscrit du Livre de la mutation de Fortune de Christine de Pisan

(vers 1420-1430). Chantilly, Musée Condé.